樊波 | 关于"丑书"的争议及其审美价值之辩

文/樊波

当下书坛关于“丑书”现象,既有否定的言论,也有肯定的褒奖。这是因为在书法创作中,所谓“丑书”并不是以一种艺术形态呈现的,而是以鱼龙混杂、泥沙俱下的状况反映出来的,从而使人们无论在艺术欣赏中,还是在艺术实践中往往沦入莫衷一是的境地。这里无须具体指明谁是龙和沙,谁是鱼和泥,或者究竟谁是丑(书)和美(妍媚)的代表。但我们还是可以发现,人们作出某种判断,往往会固执地以自身的审美经验为根据,而不能从更高、更为普遍的理念出发,因此争议将是不可避免并歧见丛生的。加之如今各种现代媒体(如微博、抖音)那么发达,它们披露出来的书法情状更是让人目眩神迷,想要作出一言九鼎的结论,就变为一种十分可笑的奢望。

其实,谈论书法的美和丑,可以先从相关的哲学观念入手进行考察。在老庄哲学中,美丑以及善恶并不是绝对的,而是可以相互转化的。老子曾说:“天下皆知美之为美,斯恶己;皆知善之为善,斯不善已。”还说:“信言不美,美言不信。”老子这里所说的“美”,并不全然是指艺术之美,而是指一种美的普遍观念以及由此派生而出的美的现象。当然这里也包括艺术之美。所谓“美言”,既可以是指漂亮(美)的言词,也可以视为语言文学之美。但在老子看来,这种“美”和“美言”,并不完全是凝滞和可信的,在一定条件下,很可能转化为一种可恶(丑)和虚伪的东西。老子哲学的最高范畴是“道”——作为宇宙天地的根据和本源,据此来看,世界万物的美丑、善恶的界定都是相对的,都可以在大道运化往复的“玄妙”状态中进行转化。实际上,老子肯定看到了当时社会(包括艺术)中存在着美丑、善恶的现象和各自规定性,对此他并没有作出具体深入的分析,而是从“道”的本体境界将这种规定性加以消弭,转而追求一种与“道”相通的更高的“朴素”“拙”和“自然”的品格。

而庄子则进一步发挥了老子的相关命题思想,他的哲学既有“道”论,又有“气”论,并将“美丑”问题的考察纳入其中。对此他有一段著名论述:“故为是举莛与楹,厉与西施,恢恑憰怪,道通为一。”这是以“道”论来阐明,世间“美丑”和各种形态的万事万物没有根本差别,皆可以“道”加以贯通。进而他又声称,人的生死状态都是“气”化的表现,所谓“人之生,气之聚也。聚则为生,散则为死”,“故曰,通天下一气耳”。既然人的生死界限都在“气”化之中消解了,那么人以及美丑形态就更无需细究了。这显然是以“气”论来看待“美丑”问题。这是庄子“齐物”哲理的美学体现。与老子哲学相比,庄子哲学更具强烈主观色彩;与老子哲学注重人生韬略相比,庄子哲学更显出浓厚而自由的美学意味。但恰恰在庄子这里,他的哲学不但模糊了“美丑”(厉与西施)的界限,而且还突出地强调了“支离”残缺的“丑”的形态及其道德价值,这就为后世包括书法在内的艺术理论和实践注重“丑”的倾向提供了重要的理论支撑。

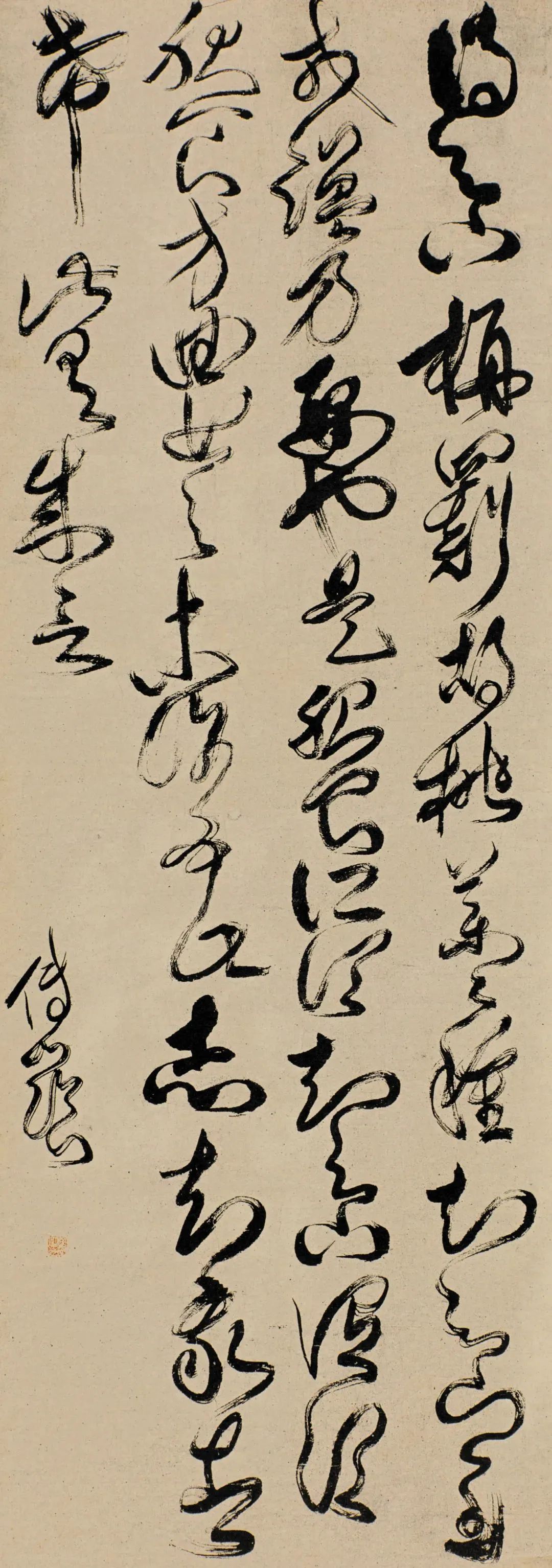

傅山草书临王羲之《旃罽帖》条幅

书法理论关于“丑书”的论述,人们往往会首先想起明清之际的傅山那一段著名的格言式的命题:“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排。”傅山的命题思想显然打上了老庄哲学的烙印。其实在傅山之前,书法理论就有一条有关论“丑”的思想脉络贯穿其间。如唐代窦蒙《〈述书赋〉语例字格》所说的“薄”“浮”“浅”“滑”“散”,它们或“阙于圆备”,或“若无所归”,或“遂乏风采”,或“有初无终”,虽未提及“丑”字,但内涵显然相通。根据窦臮和窦蒙的注解,以上论述主要是从负面意义上去讲的,这是对“丑”的否定。在“二王”妍媚书风占主导地位的情况下,这是毫不足怪的。

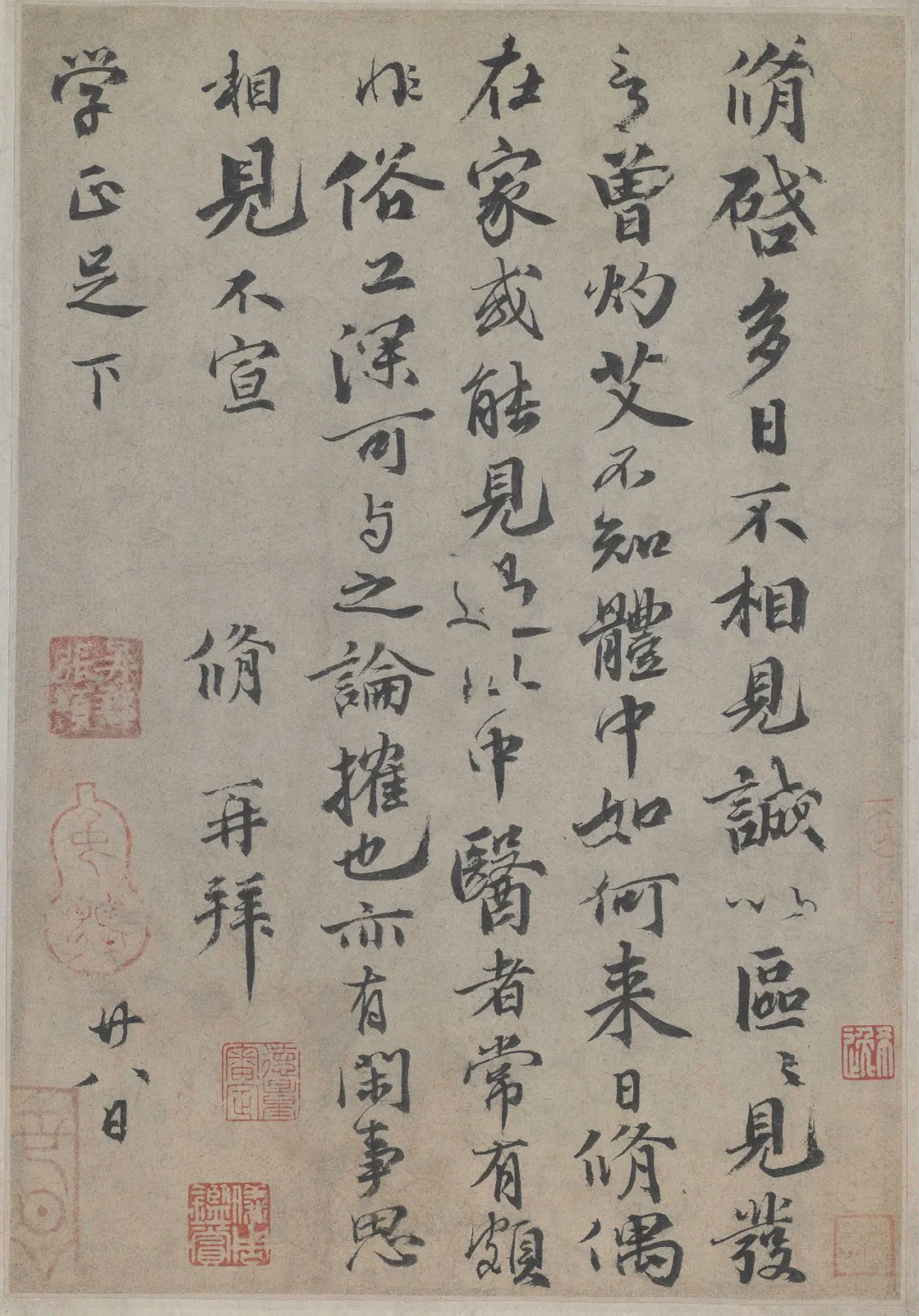

欧阳修《灼艾帖》

这种状况在宋代书坛才稍有改观。如欧阳修在《论字法》谈到“世人有喜作肥字者”时说,虽似“厚皮馒头”,但是“食之未必不佳”。却又一转语:“而视其为状,已可知其俗物。”这大约是对唐代徐浩书风的批评。然而他在评价颜真卿时又说:“使颜公书虽不佳,后世见者必宝也。”无论是“肥字”而“俗”,还是书法“不佳”(颜书),都是“丑”的形态。欧阳修对前者加以否定,对后者却从书家“为人”的角度给予推崇(未必不宝)。可见欧阳修对“丑书”的态度还是有所保留(或游移不定)的。接而欧阳修在《与石守道推官书》(石守道即石介,与欧是同年进士和好友)中,进一步从人格的角度对晋唐钟繇、王羲之、虞世南和柳公权为代表的妍媚(美)书风提出质疑:“非独足下(石守道)薄之,仆(欧阳修)固亦薄之矣。”原因在于,人们对这些书法家和作品的偏爱,如同“嗜饮茗”“阅图画”,乃是“性之一癖尔”,但并非“君子之所务”。然统观全文,欧阳修并不完全赞同石守道的见解,认为书法如同“周礼”,还是应当遵循“常法”,还是要以“诚质厚君子”作为人格保证,而不能“自以为异”,不可“近怪自异以惑后生”。不论是“为人”,还是书风,“怪”和“异”明显接近于“丑”,对此欧阳修是站在儒家(君子)立场加以否定的。

细究起来,钟繇和王義之的书风是有区别的(参见萧衍的评价),钟、王与虞、柳的差异就更大了。然而他们之间的沿续性还是贯穿于差异性之中。正是基于这点,所以欧阳修从总体上仍然是褒“美”抑“丑”的。同时我们看到,唐代书风毕竟不同于魏晋书风,宋代书风也不同于晋唐书风,欧阳修对“美丑”书风判断犹豫不决的态度,这是宋代书法的发展与钟、王(或虞、柳)传统已然有所偏移在理论上的折射和反映。正如稍后朱长文在《续书断》中所言,书法兴于“曹魏之际,而极盛于晋、宋、隋、唐之间……变态百出”,降自宋代,“天下多士,向风趋学,间有俊哲,自为名家”。正是这样,美丑间出,妍蚩相见,在所难免也。

颜真卿《争座位帖》(局部)

对“美丑”判断以及游移不定的态度,在宋代米芾那里更加突出地表现出来了,这在他针对颜真卿和柳公权二人的品评中尤为显著。如一方面,他对颜真卿多有赞词,说《争座位帖》:“此帖在颜最为杰思,想其忠义愤发,顿挫郁屈,意不在字,天真罄露。”又说,杨凝式的书法“天真烂漫”“纵逸类颜鲁公《争座位帖》”。(《书史》)并称颜真卿的《争座位帖》为“世之颜行第一书也”。(《宝章待访录》)但另一方面,他在《跋颜平原帖》中又说:“真卿学褚遂良既成,自以挑踢名家,作用太多,无平淡天成之趣……大扺颜柳挑踢,为后世丑怪恶札之祖。”实际上在米芾之前,南唐后主李煜对颜书(楷书)就有贬词:“正如叉手立脚田舍汉。”这是截然不同的两种评判。对于米芾而言,在这貌似矛盾的言论中,却不难看出他对“丑书”(丑怪恶札)的拒斥和对“天真烂漫”(平淡天成之趣)格调的追慕,这种格调还被他反复称之为“奇古”“古雅”“劲古”“淳古”“高古”“古意”,其实这就是米芾心目中与“丑怪”相对立的“妍媚”——美。这种美正是以“妍媚”形态呈现出来的。他评王羲之书法“笔势洞精,字体遒媚”(《书史》)。又批评《董孝子》《不空》诸帖皆为徐浩“晚年恶札,全无妍媚”(《海岳名言》)。这些言论可为很好的佐证。(当然对于“妍媚”之美的推崇并非始于米芾,早在六朝书论中就屡见不鲜。)应该说,“天真”“天成”“古雅”“妍媚”和“美”,在米芾的语境中,概念内涵是同格的。对此他还对“妍媚”(美)形态作了如下审美规定:“字要骨格”,要“布置稳不俗”,要“秀润生”“险不怪,老不枯,润不肥”——概言之,就是要摒弃一切人为的冲突怪异因素,按明代项穆《书法雅言》所说,即为“无乖无戾是也”,从而归之于一种自然和谐且内蕴丰美的境界。有宋一朝,对钟、王传统的热衷和效法一直处于风靡状态。正如米芾所言:“本朝太宗……天纵好古之性。”“一时公卿以上之所好,遂悉学钟、王。”虽然后来又以颜书和蔡襄书风为贵,但终难掩抑六朝风流“妍媚”遗韵。

颜真卿《东方朔画赞》(局部)

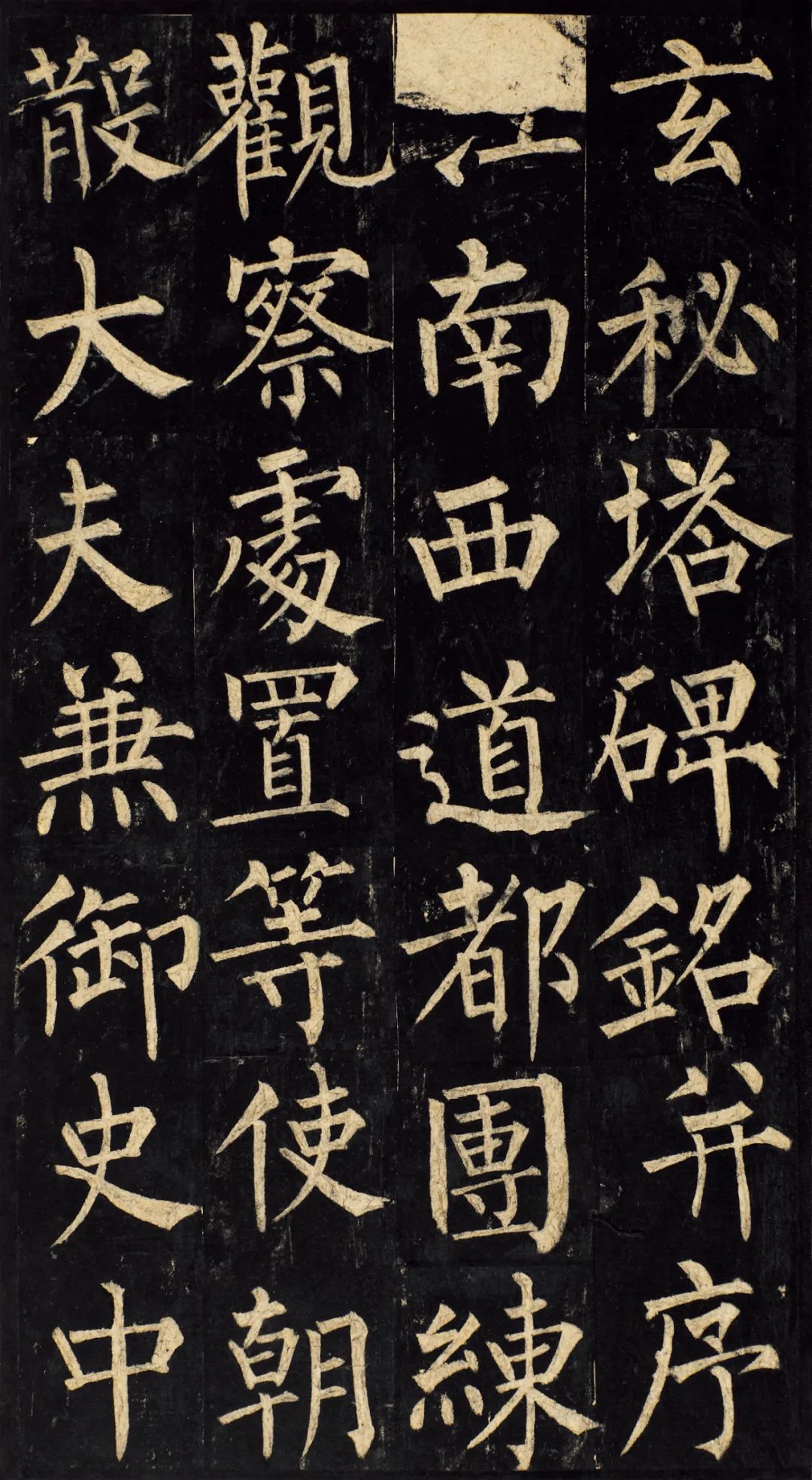

如果说米芾对颜真卿书法“美丑”评断还是褒贬不一的话,那么他对柳公权及其他书家的斥责则是直言不讳了。他说:“公权丑怪恶札祖,从兹古法荡无遗。”又说:“柳公权师欧,不及远甚,而为丑怪恶札之祖,自柳世始有俗书。”“柳与欧为丑怪恶札祖。”可见在米芾看来,不但柳书“丑怪”,而且欧书也为“丑怪”;不但“丑怪”,而且还流于“俗”。他进而批评唐代薛稷为慧普寺所题的榜书“笔笔如蒸饼”,“丑怪难状”(《海岳名言》),语言尖刻,披露无遗也。

问题在于,米芾这些批评是否完全合理呢?答案不难知晓——他对虞世南、颜真卿和柳公权等人的责难,明显是不公正的。但如细加思量,他的批评却揭示了一个书法史实,自唐代始,就已然出现了与“妍媚”书风有别的、以“丑怪”为尚的脉络,这一脉络在明清之际达到了极致,而傅山“宁丑毋媚”的命题只是一个理论总结而已。加之明清碑学的兴起,从而形成一种与钟、王(或“二王”)帖学有别的新的艺术潮流。我们看到,这种以“丑”为鹄的的风气在当今书坛更加蔓延开来。

柳公权《玄秘塔碑》(局部)

这里可以追问,人们为什么会背弃“妍媚”而崇尚“丑怪”(或丑拙)呢?这是因为,“妍媚”书风美则美矣,但这种书风有一个明显的缺憾,即失之于阴柔弱靡。唐代张怀瓘在《书议》中就曾批评王羲之的书法“有女郎材,无丈夫气,不足贵也”。继承“二王”的元明的赵孟頫和董其昌进而也受到了傅山的指责,他说:“予极不喜赵子昂……熟媚绰约自是贱态。”他说董其昌是以“家室之好”为能,“好好笔法,近来被一家写坏”(《霜红龛书论》)。清代冯班批评董其昌的书风和影响时说:“董思白不取遒健,学者更弱俗。”(《钝吟书要》)清代梁 说董其昌“笔力怯弱”(《评书帖》)。而晚清提倡碑学的康有为则形象地将董其昌书法作了这样的比喻:“局束如辕下驹,蹇怯如三日新妇。”这些言论和比喻归结到一点,就是指出以钟、王和“二王”为主导而沿袭下来的书风,无论在用笔上还是在格调上,最终趋于熟媚、柔弱、贱俗,从而遭到人们的厌弃。

说董其昌“笔力怯弱”(《评书帖》)。而晚清提倡碑学的康有为则形象地将董其昌书法作了这样的比喻:“局束如辕下驹,蹇怯如三日新妇。”这些言论和比喻归结到一点,就是指出以钟、王和“二王”为主导而沿袭下来的书风,无论在用笔上还是在格调上,最终趋于熟媚、柔弱、贱俗,从而遭到人们的厌弃。

反之,丑怪、奇拙的书风以及碑学,则一扫“妍媚”柔靡之风,呈现出一派或支离、或遒健、或怪异、或雄强的境界,从而更能展示出主观表现的深刻力度,扭转了“妍媚”书风的一统天下的局面,开辟了一个更加自由而多元的艺术格局和前景,这才是“丑书”能够为时人所重的原因吧。

但和“妍媚”书风一样,一旦“丑书”之风在当今书坛大行其道,旁枝百出,蛊惑众人,违法背理,以“射书”“吼书”“乱书”以至于以人体器官(女性)为支点的行动之书面世,这就使“丑书”同样走向了为人所厌恶的反面。这些艺术行为是不能以庄子“齐物”之见加以宽解的,更不能以反叛传统之名(“二王”书法)来进行自辩的。多元自由并不是可以盛装任何杂物的无边容器。

在我看来,美与丑在书法创造中都各有不可泯灭的价值,它们的经典品格正是在不同历史文化语境的批评中确立起来的。帖学和碑学同样应在相互抵牾和融通中达到“阴阳合德”的境界。从这个意义上讲,书法之美(妍媚)应当强化自身的表现力度,而“丑书”则应在一定的界度内焕发出摄人魂魄的魅力。

扩展来看,西方古希腊艺术“静穆的伟大和高贵的单纯”(温克尔曼语)固然是一种美,固然是“不可企及的范本”(马克思语),但西方现代艺术(如蒙克的《呐喊》,毕加索的立体派风格以及德国表现主义)与古希腊和文艺复兴以来的艺术形态,差别是多么大!决非一个“美”字可以概括的,但却仍然具有无可置疑、震撼人心的价值。中国绘画发展亦如此,既有秀美典雅的仕女图,又有奇崛丑拙的罗汉像,后者审美感染力并不亚于前者,甚至在艺术表现深度上自胜一筹,这对于我们认识书法“美丑”之争不是极有启示吗?

——来源 | 《书法》杂志2023年第8期