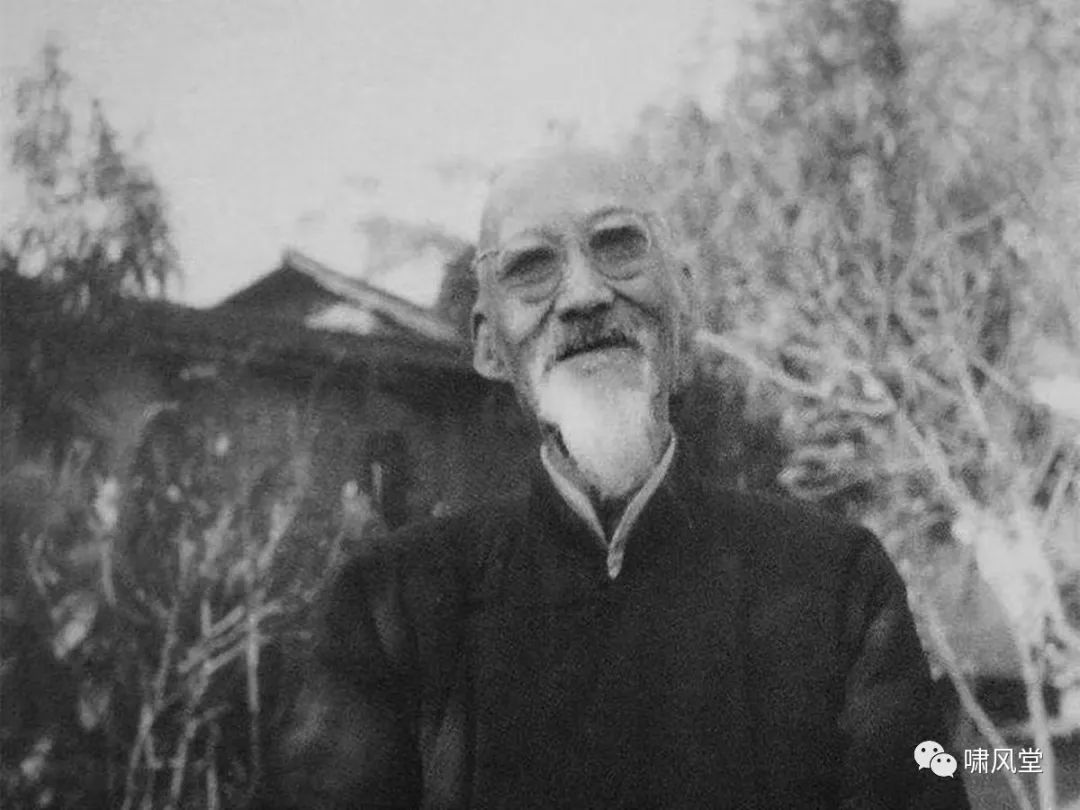

黄宾虹篆书艺术略论

发表于:2022-09-13 编辑:晓钟

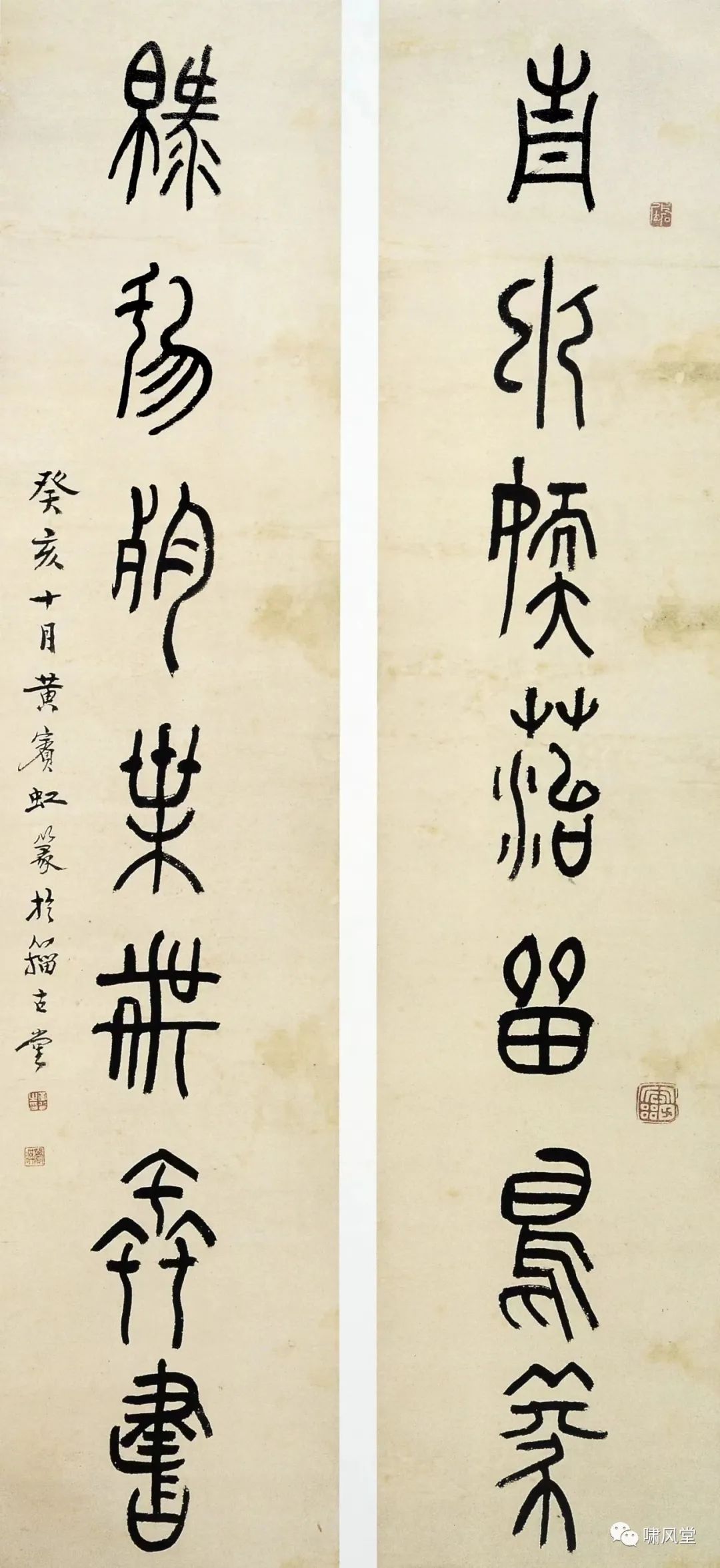

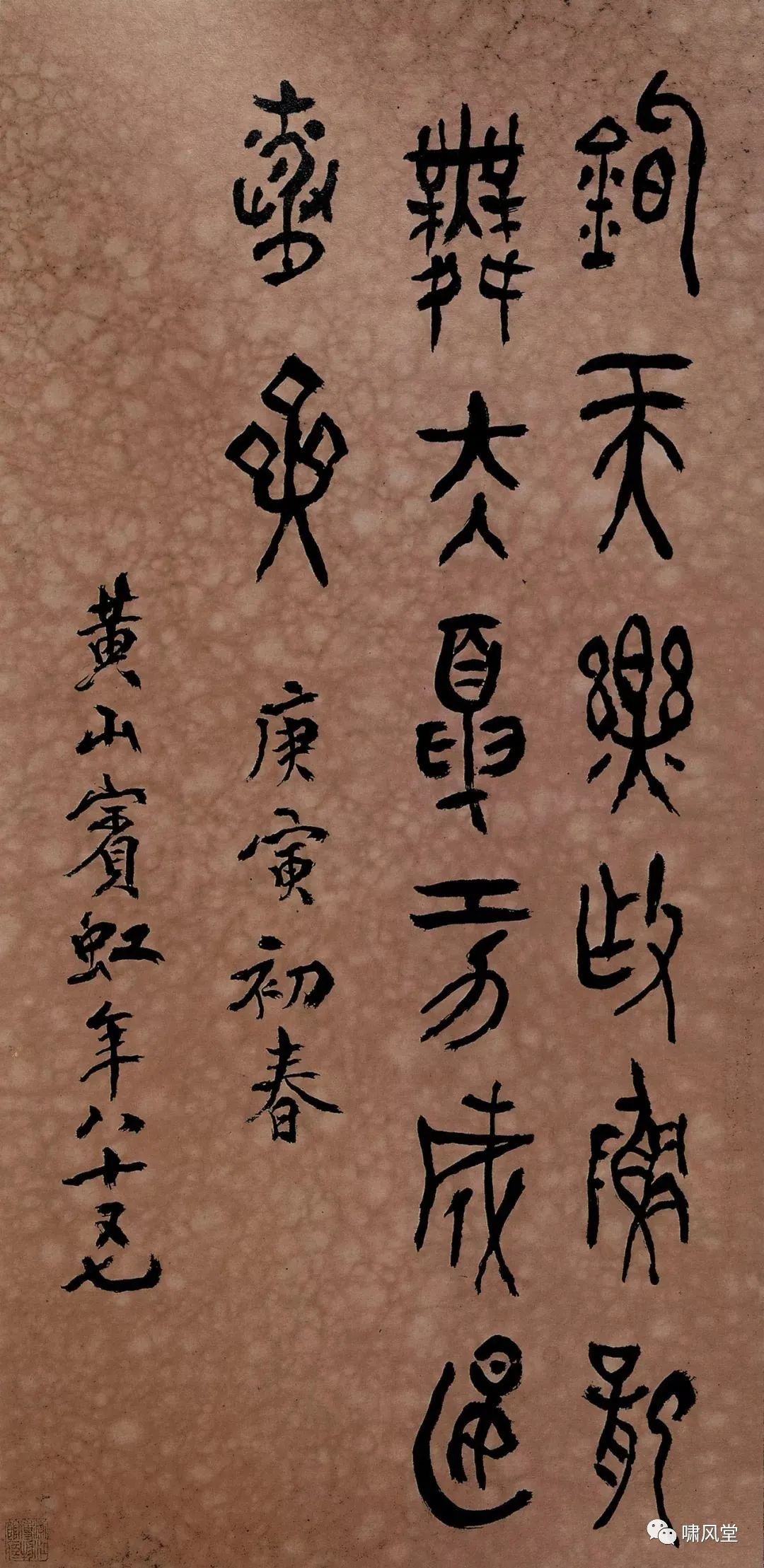

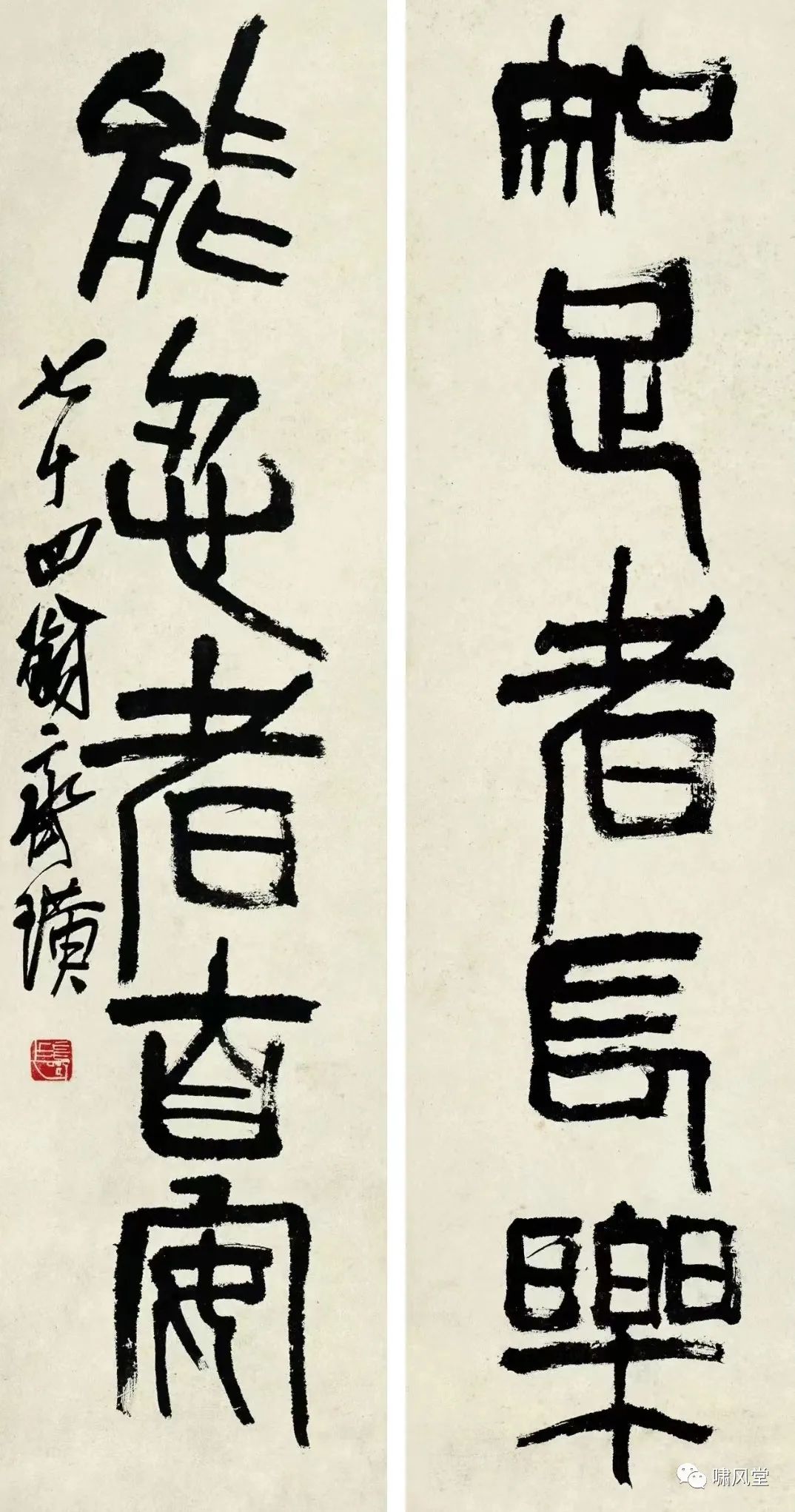

黄宾虹书法是从习篆入手的,尝谓:“篆书乃书之正体,而不便于俗。隶书简易,而士大夫羞言之,且迹近不庄,不可以施于简牍,故隶书虽始于秦,而终秦之世,金文碑版,殆无一不作篆书。”(《黄宾虹文集全编》〈金石编〉119页,荣宝斋出版社2019年版)可以说,黄宾虹于篆书临池一生不曾间断。二十余岁对三代吉金钟鼎彝器文字产生浓厚兴趣,从此深研篆籀笔法,成其书,成其画,实为其书画艺术之“根本”。而其独具特色的金文篆籀,则无疑代表了黄宾虹书法艺术的高度。

——来源|啸风堂