中国新绘画的艺术史叙事

文/吕澎

如果我们对当下的艺术产生困惑,那是值得被原谅的。甚至连贡布里希在撰写《艺术的故事》最后一章时也不得不做出多次修改,因为这本就不是一个适合置入艺术史讨论的未完成的故事。毕竟黑格尔说过:“密纳瓦的猫头鹰在黄昏时才会起飞。” 我们在面对神奈川冲浪⾥扑面而来的海浪时,不由会想起一个朴素生动的原理——海是移动的山,而山正是凝固的海。我们面对的当代史,正是一片涌动不安的岩浆,在它充满热力尚未冷却时,一切确定的事物都烟消云散了。

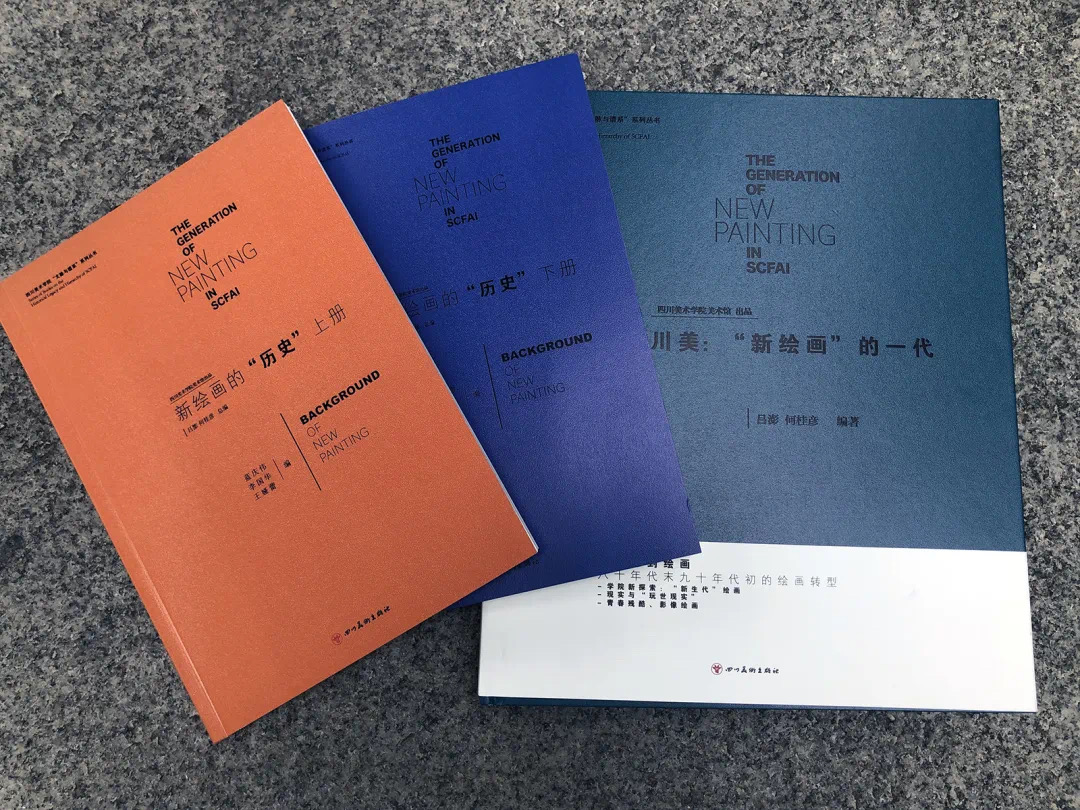

2021年三月吕澎及其团队策划的“川美:‘新绘画’的一代”展览在四川美术学院美术馆开幕,这个展览使我们能够正视这一段曲折回环的当代史,并深入它的迷雾中。根据吕澎的描述,新绘画是一个不断演进的艺术现象,其中存在一些确定属于这一松散艺术集团的个体,西南艺术家群体在此过程中扮演了中坚⼒量,也存在着⼤量与之相关政治历史事实,及不断扩大的新生代⼒量。1993年后,中国当代艺术在国际市场上一路凯旋,东方与西方的边界似乎消融,艺术家已不再把民族与世界挂在嘴边。曾经有人质疑中国艺术成为威尼斯双年展的春卷,如今它已成为拍卖市场上强劲的主菜。三十年弹指一挥间,小林一茶说:“我知这世界如露水般短暂。” 或许不是这世界太短,而是我们的执念太长。

何森 《风景居中的三联画》180*370cm 布面油画 1992

新绘画已经形成一个错综复杂的历史之网,我们在中国现代艺术史的语境下看待新绘画:它虽没有一个明确的纲领或主导,也并不存在统一的宣言——达达和超现实主义的那种强度的manifest并不存在于新绘画的语境中——但也不能单纯的将其理解为某种松散、有明确边界的绘画运动(例如抽象表现主义),而应将它理解为整个纽约画派之于美国艺术而⾔的那种现象级存在。

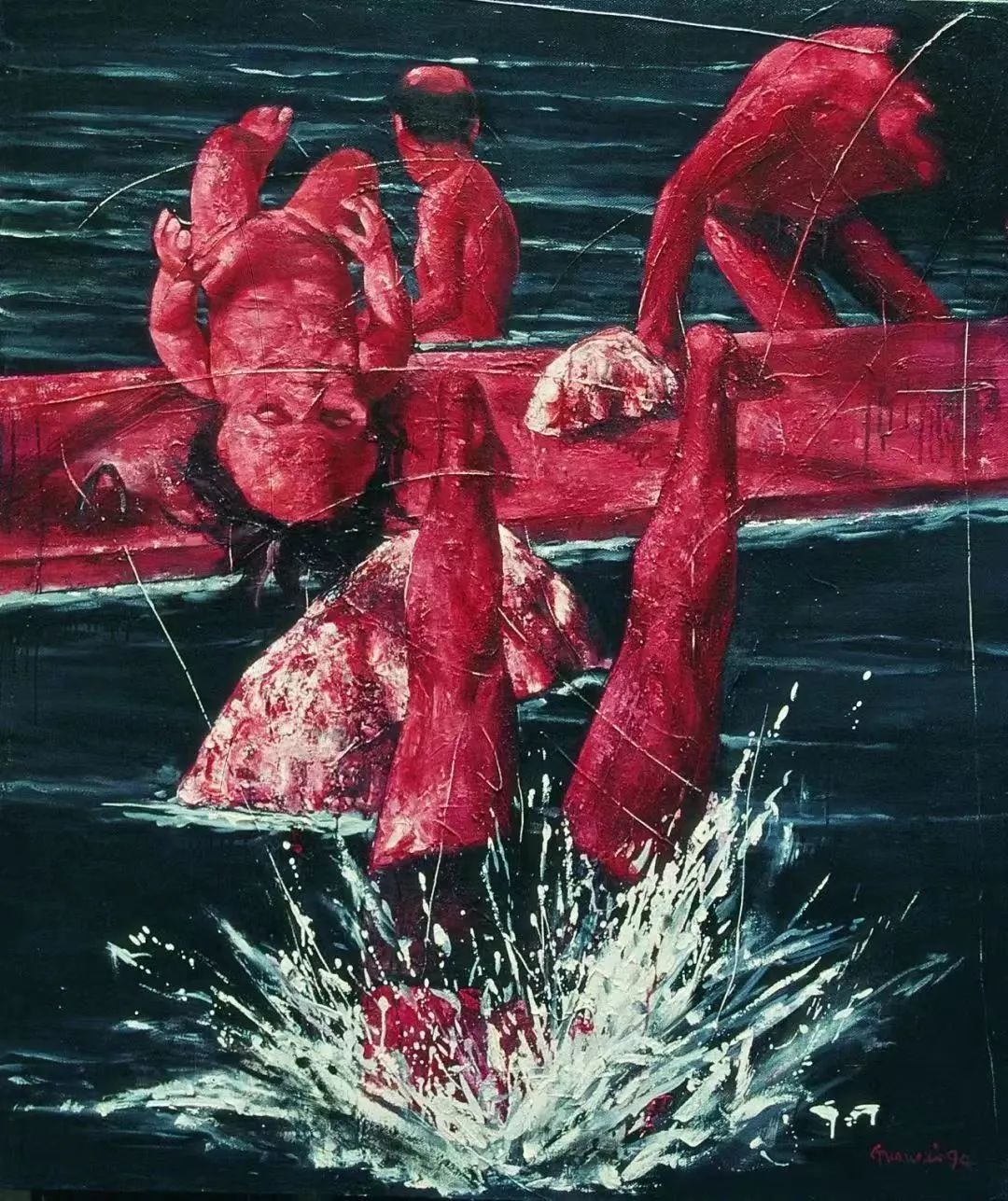

郭伟 《入水No.2》 布面油画 150X130cm 1994

实际上,新绘画的问题远早于这个词汇被提出的那一刻。它的种种困境和突围,挣扎与绥靖,虚⽆与存在,都丰富着艺术史的形状。纽约画派曾面临一个最⼤的问题——在欧洲艺术面前,它是什么?沃尔夫林退休后,常常想到印度旅行,以便“获得对欧洲艺术的一种新观点”。当格斯滕贝格 (Kurt Gerstenberg)问他是否想到美国去看艺术收藏时,他答到:“这有什么用?它除了是欧洲的一个加速的翻版之外什么也不是。而印度和日本则是奇妙的地方:它们至少能给⼈们一种新概念,新思想!”一整代的艺术学人轻视纽约,达利可以一边向佩吉·古根海姆提出收藏建议,一边玩他的国际象棋。

郭晋 《秋千的孩子》 130*160cm 布面油画 1994

和中国90年代的情况类似,西方策展人在中国造成明显的⼼理冲击,许多艺术家渴望加入国际市场。张颂仁组织“后89新艺术展览”中包含有今天在新绘画中成为中流砥柱的一批西南地区艺术家,在崭露头角的同时也遭受了接踵⽽至的批评。关于中国艺术、中国艺术家文化身份和国际身份的焦虑一时间又让新绘画的前景看起来危若累卵。吕澎写道:“批评者认为,新的艺术形势不过是从政治主宰的历史逃离出来,而进入了资本的专制中。中国牌成为一个贬义词。”

年轻艺术家并不关心这些陌生的话语,在⼆十年间,他们用⾃己的直觉和本能构筑了昆明创库、成都蓝顶这些SOHO区。艺术家开始习惯于国际旅行和跨国工作。他们的活动范围没有什么边界,“从成都到北京,从重庆到巴黎,或是从柏林到圣保罗”。他们到处触碰偶然性,寻找不被批评的观念所束缚的未知之地。张小涛乐观的宣布:

“新绘画吸收了装置、影像、多媒体、大众传媒等媒介的视觉经验,它们从社会学、历史文脉、当代现场、像素图像时代、网络、动漫、卡通、流⾏文化等⽅面延伸,绘画的边界在打破,绘画以他者的身份重新回到当代艺术的现场了。” [1]

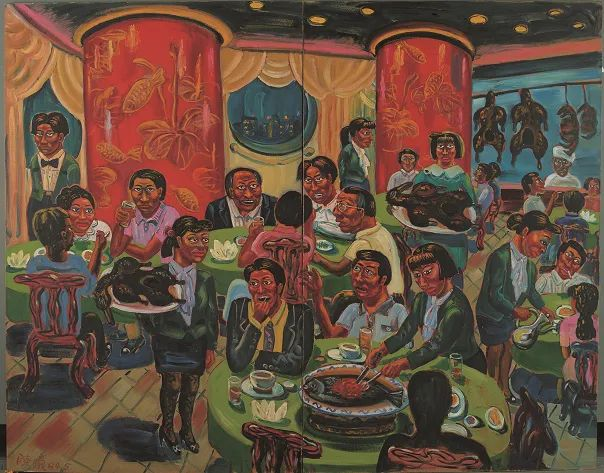

陈曦 《烧鹅仔》 200x250cm 布面油画 1994

我们今天在评价纽约画派的成功时也千万不要忘记历史的情境逻辑——当年,纽约画派的年轻人什么也不懂,什么也不在意。他们以狂浪的激进姿态和目空一切应对欧洲的质询,很显然,它的合法性来源根本不是基于欧洲艺术的派生,而恰恰是欧洲的排泄物,是欧洲的反艺术潮流(anti-art)。波洛克说走进约翰·格雷厄姆的家犹如迈入一座寺庙或避难所,这位从俄罗斯逃到美国的艺术批评家可谓是波洛克的精神导师。李·克拉斯纳印象中的格雷厄姆是“疯狂、任性、出色的人”,即使她自己也不乏这一特⾊。格雷厄姆很能装腔作势,有时穿戴埃及头饰和礼服会⻅访客。格雷厄姆和波洛克之间的友谊虽可用怪异形容,但真情实意。波洛克是在格雷厄姆那儿翻看巴黎画册的,他问波洛克什么时候去巴黎看看。对此,这位纽约画派的年轻人生硬地回复:“让巴黎来见我。”

这些最初由佩吉·古根海姆和贝蒂·帕森斯们聚集在纽约的⻘年艺术家,在被格林伯格鼓吹以前,以100美金一个月的联邦艺术补贴计划(Federal Art Project)在徒劳中生产着被倒入垃圾街的绘画。曾经3美⾦可在路边买到一幅波洛克的亲笔帆布油画,它们被基层劳动者用于各种想象不到的场合, 例如用这批“废品”为管道隔热,但这些油画刺鼻的气味表明难以担此重任。

忻海洲 《民工潮·城市人·进城的人》 180x180cm 布面油画 1994

北京圆明园画家村的早期参与者们也曾经历这样的⼈生境遇,他们以非常低微且不稳定的收入在⽣存底线上挣扎。⽅力钧写道:“从美院毕业以后,像野狗一样地生活,正是我比较理想的状态。野狗呢,就是饿了去找吃的,吃饱了,就随地大小便,愿意和别人咬架就咬架,愿意和别人亲热就亲热。没人管你,没有任何一个东西制约你,你也不向任何人献殷勤,你献也没有用,因为你找不到对象,也找不到目标。” [2]

⽅力钧用玩世不恭的叙述来表明这样一个事实:投身于新绘画的艺术家们在向艺术体制相揖别的过程中告别了舒适安定的继承,选择了漂泊和⾃我实现。在远离或被迫告别学院、机构以后,这些圆明园的盲流们突然发现自己有一种优势是无法取代的——以无所畏惧的姿态拥抱全球化,更缺少成见,更快的吸收和更多的问题意识。即便这些人的能量特别微弱,与主流艺术世界的声音相比不值一提,但在1989年的中国却是一种特殊的存在。他们代表着差异化、多样化和更强调主观体验与表达的全新模式。

赵能智 《梦游系列(1)》180*150cm 布面油画 1995

一切历史都是当代史,乔托作为西方世界第一个声名远播的艺术大师,改变了艺术史的形状。在乔托之前,艺术史仅仅是艺术品的历史,而在他之后却成了著名艺术家的历史。即便如此,文艺复兴时期的艺术家常常抱怨,当代的大师(master)作品价值甚至不如古董珠宝。Aliud est laudatio, aliud historia( 赞美是一回事,历史是另一回事。)

患有关节炎的皮耶罗·美第奇被禁止进⾏所有“高尚”的消遣,例如打猎和战争,因此将他的业余时间都投身于收藏室。美第奇藏品中的宝石估价400—1000弗洛林,而波提切利这个档次的艺术家每幅作品仅值50—100弗洛林。虽然也非常可观——当时的⼀个奴⾪一年的工资达约20弗洛林,50弗洛林可买卖一名奴隶——但与古物⽽言,同时代的艺术赞助可谓不可捉摸。另一⽅面,文艺复兴在18世纪的大旅行(Grand tour)后才获得高尚的含义,在最初却仅仅被理解为漂亮的艺术(Fine art),与我们今日对大写艺术(ART)的想象迥然不同。

俸正杰 《浪漫旅程No.21》150x190cm 布面油画 1997

新绘画可以溯源自以四川美术学院为端倪的伤痕艺术。在这个时代,在一方面绘画被认为是政治观点的申明和表达,另一方面不断变化的现实却又鼓荡着人们内心隐秘的激情。1980年,西南艺术家群体还是一群年轻人,他们不断的在高山草甸和快速发展的中国社会之间陷入一种精神拮抗。张晓刚在毕业创作时显然感受到来自现实和(无形的)历史的压力。在还需要介绍信决定去留的年代,不论对学校还是学生,毕业创作都是一件至关重要的事,既是四年所学的总结,也是个人对未来发展的一种探索。创作草图审核过关后,学校会根据各人情况发一些画布和颜料等。他那时过于偏爱梵·高,只想着表现激情和真诚。所以把毕业创作弄得很波折,差点毕不了业。幸亏《美术》杂志的栗宪庭和夏航来校看到后大加鼓励,才终于顺利过关。

杨冕 《2005年杨冕眼中的标准-丹尼尔》180x120cmx4 布面油画 2005

从1970年代末开始孕育了两三代艺术家,横跨星星美展、85’新潮、政治波普、玩世现实主义等艺术事件。从最初的迷惘和挣扎,到今天登堂⼊室,成为全球化艺术中不可忽视的一股力量,中国现代艺术史上重大的艺术现象,每一步都并非由于对问题的妥协,而是基于对现实强有力的改造。

批评家往往有一种倾向会认为,当下的问题会比历史要多,例如合法性问题便是这样一个问题。实际上并没有什么证据表明事实如此,文艺复兴造成的问题并未消失,只不过提出问题的人已经远去,使我们忽视了艺术家是曾经活着的男男⼥女,他们面临的困境和我们今天一样多。贡布里希说:“我的奢望始终是提出问题,而不是结束问题。” [3] 问题从未被消除,仅仅是被掩盖。在艺术史的视野中,吕澎对市场所造成的困扰这样回应道:“尽管市场对精神具有一般意义的毒素,可是,在那些对艺术有真正认识的艺术家来说,没有什么比市场的发展和完善更接近⾃⼰的目标,因为人类所有健康的⼒量都是为着一个目的:通过对问题的不断揭示走向至善。”市场并不可怕,可怕的是人们从一开始就对艺术不抱有真正的信心。合法性似乎总要有一个高尚而古典的渊源,否则便不能自证似的。

正如中国新艺术的合法性一直迫切的需要为自己寻求立场那样,它将从何处寻找⾃己坚定的锚点? 假如我们回想起不那么遥远的历史,在1863年时,印象派仍在为⾃己的合法性与不可一世的法兰西学院进行抗争。马奈始终不愿承认⾃己是印象派的一员,雷诺阿感叹人生正是顺流⽽下的软木塞。卢浮宫在19世纪末仍不愿接受印象派绘画进入馆藏,即便通过卡耶伯特的捐赠。热罗姆(Jean-Leon Gerome)为首的学院派画家及其追随者们极⼒谴责这些作品,甚至有人公开在美术馆说:不要去那个厅,这些都是让法兰西丢脸的东西。

张小涛《溃烂山水》300*200cm 布面油画 2006

⽂艺复兴时期,人文主义的合法性是从古希腊-罗马传统而来。科西莫·美第奇收藏了如此多的古代拉丁文书籍,这是他渊博之名的来源。但文艺复兴所完成的视野却是全新的。复兴( Renaissance )只不过是一个托词,真正的合法性来源于创造(Creation)。

大量事实表明,在19世纪的下半叶,印象派的合法性源于对美术学院体制的抗争。但在20世纪初,俄罗斯和美国藏家的涌入迅速改变了这一点。卢浮宫接受印象派作品是一件事情的分水岭,这意味着历史已将印象派的沙砾包裹成了珍珠。但使它闪耀光泽的却并非法国学院(Académie Française),⽽是艺术市场(Art market)。另一⽅面,沙⻰中的诋毁声,巴黎小报的战场上炮火隆隆,费加罗报以各种想象不到的角度挖苦和调侃新艺术。

钟飙《奥林匹克-自由》 200x150cm 布面木炭、丙烯 2007

这让我们很自然的联想起1990年代中国现代艺术世界出现的一本特殊的刊物《艺术·市场》。1980年代早期刊物都具有今天不可想象的重要性,它们几乎是主流思想⽂化的代表物,并起到了全国投放的作用,以及扮演了那一代最重要的公共空间的⻆色。笔战可以随时通过《美术》杂志隔空进行。吴冠中的形式与内容、抽象与具象的大论辩正是在1979年5月刊《美术》发表的《关于抽象美》以及1980年10月刊发表的《内容决定形式?》所引发的。艺术理论家洪毅然在1980年12月刊《美术》中 发表《谈谈艺术的内容和形式》与吴冠中同志商榷。这些论辩和相互关联的主题贴正如互联⽹伊始的BBS那样成为万众瞩目的焦点,信息交流和集散的中心。

《艺术·市场》正代表着从市场中寻找合法性及力量来源的历史性努力。在这本微薄的杂志中压缩了大量的、五花八门的外部信息,预示着中国艺术世界的全球化进程也随着改革开放而到来。在非常狭窄的空间中,《艺术·市场》为一个即将到来的、想象中的全球市场提供素材、文献甚至艺术法律法规的信息。它所援引的历史和状况,所持的变革思想更多的具有启蒙(Enlightment)意味。

吕澎在《新绘画与西南艺术家群体》一文中谈到广州双年展:“在操作的经济背景⽅面,投资代替了过去的赞助,在操作的主体⽅面,公司企业代替了过去的⽂化机构。在操作的程序⽅面,具有法律效力的合同书代替了过去的行政通知书,在操作的学术背景⽅面,由批评家组成的评审委员会代替了过去以艺术家为主的评选班子。” [4]

从艺术操作的层面来看,这标志着中国艺术进入现代主义——我们既不需要为之辩护,不需要焦虑的谋求其合法性。现代艺术的产⽣本身就没有固定版本,中国也不必遵循任何先例。塞尚是由沃拉尔德孜孜不不倦的找寻而现世的,这是一个偶发(Happening)和激浪(Flux)的事件。否则他仍将在艾克斯山下的乡间⼩道上徘徊,只不过没有艺术市场的推动,巴黎便不会了解他的盛名。1990年栗宪庭首创政治波普概念⽤于描述王⼴义为代表的新艺术现象,1992年张颂仁在协和医院附近残破的工作室⾥找到曾梵志,以2000美元购得曾梵志《协和医院系列之⼀》。同年10月,策展人吕澎推动了中国首个双年展:广州双年展。21年以后,曾梵志作于2001年的《最后的晚餐》以1.8亿港元在香港苏富比成交,创下中国当代艺术价格成交纪录。同一年,作于1992年的《协和医院系列之三》以1亿港元落槌。一切都深刻的改变了,特别是⾦钱背后的东西。

合法性并不是一个形而上学的问题,而是艺术生产必须拥有的不断变化、面向未来的开放性结构。艺术史的合法性必须连续演进,否则便会消失——或湮没在风格史的连续迭代中。从星星美展、85’ 新潮到伤痕艺术、新具象艺术,以至于90年代至今的新绘画、新生代,正体现了一个有方向的、强劲的历程:首先从思想、生态和艺术生产中融入艺术全球化,主要的吸纳及挪用西方现代主义至今的艺术成果。

对演进的现实做出严肃的艺术回应,是不可回避的,艺术家天然存在的任务。也正是他的合法性根源。“我观远古,犹如今日。以终为始,古今一贯。”对现实的复杂结构做出回应,也恰恰回应了那些困扰着前⼈的阴谋论——文艺复兴的意义为何?印象派是巴黎的耻辱吗?纽约画派是否CIA的阴谋?并指向了“艺术何为”这个形而上问题的终极奥义。中国新艺术正是在这些历史的韵脚中发展的,它所面对的问题不比任何一代多,也绝不会比任何一代少。黄专在《视觉的⼒量》中写道:

“90年代以来的中国,艺术中视觉创造的独立性正在被各种虚拟的艺术权⼒和伪造的政治命题所篡夺和侵蚀,当代艺术在⽂化上的积极意义也正在被它的相对主义、拜金主义和机会主义的消极后果所限制,对西方强权身份的依赖和权力依赖正使它堕入纯粹策略性和犬儒性的陷阱中,在今天,摆脱中国当代艺术图解式的政治命题、社会命题和文化命题甚至成了它真正实现⾃己的政治使命、文化使命的一个必要前提,而从当代艺术的自身逻辑出发设置自己的艺术问题,强调视觉创造的⾃治性和独立品⾏自然地成为解决中国艺术的一种新方案。” [5]

基于我们所共同经历的现实,批评家和策展人的集体焦虑是可以理解的。1338年,安布罗吉奥·洛伦泽蒂(Ambrogio Lorenzetti)受到锡耶纳的委托在市政厅留下的不朽杰作《好政府和坏政府》,在这其中当然存在着不可避免的政治、社会、文化的多重命题。而艺术并未因多重限制而枯竭,反倒于艺术家顽强的独立性、运⽤全新的综合性技巧而焕发出光彩。波洛克为佩吉·古根海姆所做的壁画(mural)也是如此,美国野牛第一次以抽象表现主义姿态成为严肃绘画的主题。周春芽从德国归来以后,从中国传统笔墨间抽离出风雅(temper)以呈现存在的流动,⼈间世的变迁,这些⾃由表达之所以能够生效,正是由于直⾯问题本身,而不是陷入理性的焦虑。

问题是艺术家的试⾦石。用以判断是谁在面对不可知的前路、小径分叉的花园时,能够以正直不屈、不愿妥协的个性,去完成真正的视觉自治。从王尔德提出艺术自治的命题到今天已将近150年时间,艺术拥有⾼度自治权的现象实际上在许多辉煌的时代都发生过,并丰富了我们的⼈文传统。艺术拥有⾼度自治并⾮基于世俗权⼒之争,恰恰是由于艺术家的独立演绎已经整合并超越了所有多样性的人类文化需求,而不是退避三舍——新世界的佛罗伦萨,它是新绘画在历史中可预期的未来,也是它一直在泥沼中所为之奋斗的,就像1348年的人文主义者那样。

本文收录于《新绘画的“历史”》下册,由四川美术学院美术馆出品,四川美术出版社2023年出版。