保罗·高更:少为人知的另一面

文/李莞潸

失落的“天堂”

刚过完43岁生日的高更抵达了梦想之地,但十年殖民已改变高更渴望的“原始”。登岛后的高更发现“童话里都是骗人的”,他给梅特写信,抱怨殖民者“掠夺了岛上所有的诗歌”,这种“帝国主义怀旧”之情(Imperialist Nostalgia)贯穿了高更十余年的南太平洋岁月。

在柏林特展现场,来自巴黎奥赛美术馆与德累斯顿现代大师画廊的两幅双胞胎般的画作难得聚首,同一名塔希提女孩分别身着传教士指定服装与原住民的花衣裳,恰似高更对塔希提岛“原力”消逝的哀悼。

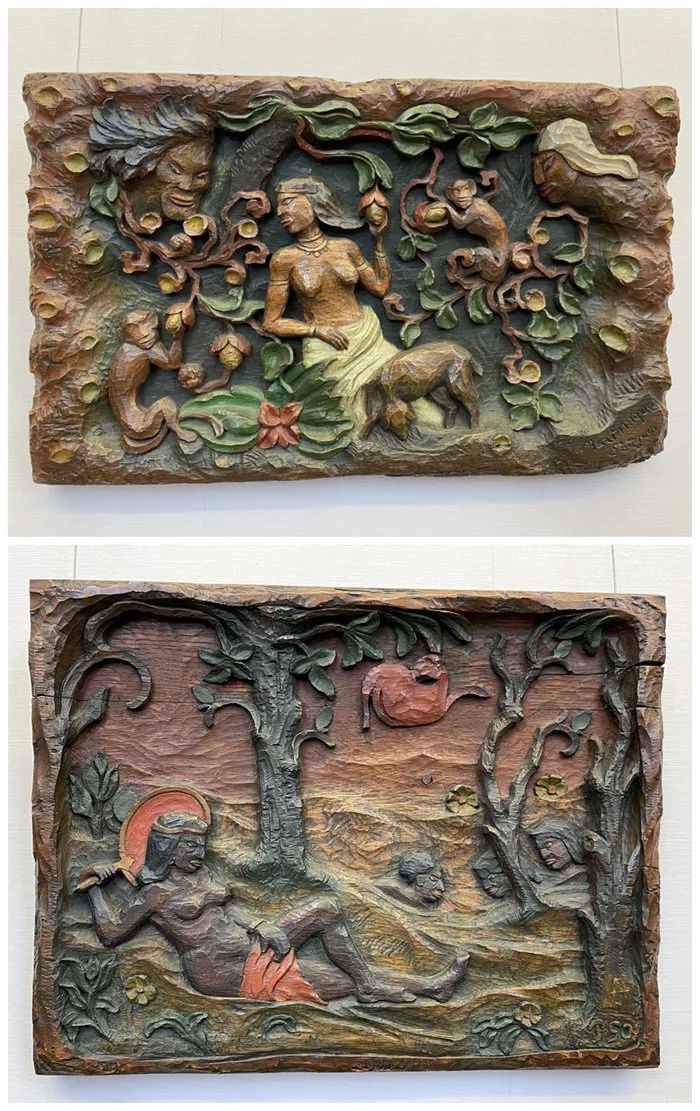

虽然幻想中的乌托邦幻灭成了失落的天堂,但高更依靠自己的艺术“原力”撑起了全新的岛屿神话。他艺术生涯中诸多佳作都可以追溯到1891年至1893年初登塔希提岛的时期,现场展出的代表作包括“塔希提女渔民”、以及被认为是高更的第一幅塔希提岛民肖像的“手持鲜花的塔希提女子”等。除了绘画作品,高更并不多见的木雕作品在现场也分外瞩目。

在逃离文明世界的遥远海岛上,高更保持着给他已离弃的妻子写信的习惯,信的主题通常是分享他的旅行及想法,抱怨对现状的不满、以及吹嘘自己的成功。在1892年12月的信中,44岁的高更写道:“我画了一个赤身的年轻女孩,身体的线条与姿态令人兴奋,我决定给她一个害怕的表情。”他并未提及自己已娶了画中的女孩蒂呼拉(Tehura / Teha'amana)为妻,成婚时她只有13岁,而高更与梅特此时至少在名义上仍是夫妻。

这幅“死亡的幽灵在注视”后来成了高更的名作,在他自己的释义中,趴在床上神色惊恐的女孩是在恐惧塔希提传说中的恶魔,但以南希·马修斯(Nancy Mathews)为代表的艺术史学家却另有解读:“蒂呼拉恐惧的是高更的粗暴行为和对她的虐待”,文明世界的梅特对这种“恐惧”亦不陌生。

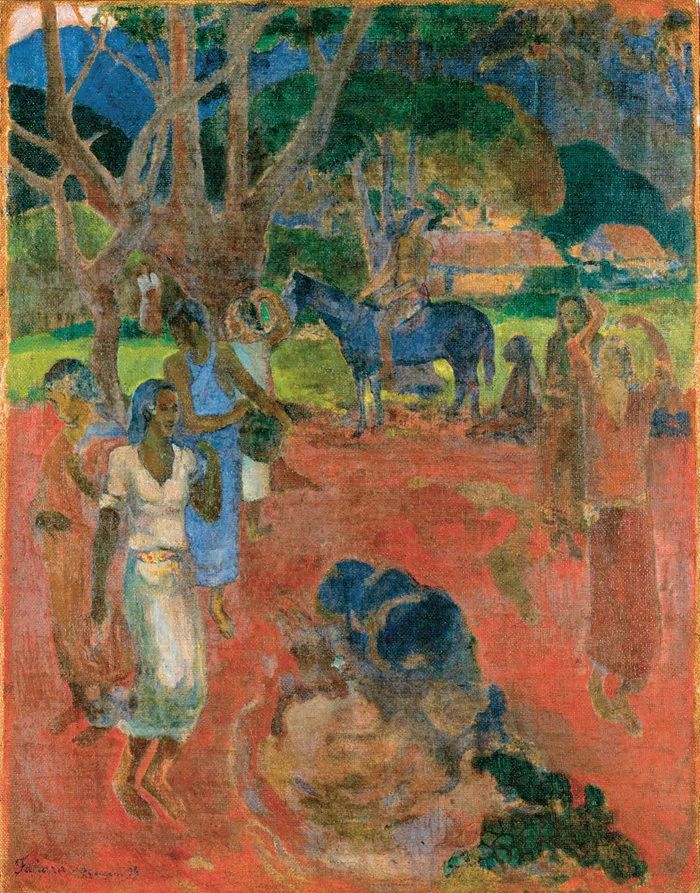

但高更自言“唾弃任何压榨”波利尼西亚女性的群体,他享有殖民地白人的特权,却将自己的人设定位成反殖民主义的“野蛮艺术家”,对外宣称自己是一个与塔希提原住民及文化和谐相处的“本地人”。“本地人”的标志之一是用塔希提语为作品起名,这为高更的作品增添了神秘又双关的意境。在日后的研究中,充斥着语法及拼写错误的高更式塔希提语给研究人员制造了不少困惑,比如“APATARAO”应为“Apaatarao”,“Faiara”应为“Fa'aara”,以致于人们在美术馆中见到的不少高更作品的标题被略过或替换,且需要增加辅助释义。

虽然“野蛮艺术家”在信中痛心疾首天堂已失落,但在他的艺术创作里表达出的依旧是一曲田园牧歌。高更不仅用艺术阻止了旧有的传说跌落神坛,也将自己塑造成为一个与岛屿神话同样强(离)大(谱)的神话艺术家。虽然死后才功成名就,但在“造神”方面,他做得相当好。

“制造神话是人类的天性。对那些出类拔萃的人物,如果他们生活中有什么令人感到诧异或者迷惑不解的事件,人们就会如饥似渴地抓住不放,编造出种种神话,而且深信不疑,近乎狂热。这可以说是浪漫主义对平凡暗淡的生活的一种抗议。传奇中的一些小故事成为英雄通向不朽境界的最可靠的护照。”

——毛姆《月亮和六便士》

除了使用塔希提语包装作品标题,围绕作品带有传奇色彩的故事也是“造神”过程中的捷径,而高更恰好是一个非常会讲故事的人。他在半自传性的塔希提岛游记小说《Noa Noa》中分享过这样一件轶事:

“我藏在灌木丛中偷看一个正在泉边喝水的本地女孩,饱饮后,她用手捧着水,让它从胸前滑过。突然,她像羚羊一般警觉,仿佛本能地感受到了陌生人的气息,向我藏身的灌木丛扫视,随即大喊一声遁水而去。我匆忙向水里张望,但已不见了她的踪影……”

这个场景讲的是高更创作于1893年至1894年间的名作“神秘泉”,他十分钟爱这个典型的岛屿神话式故事,不仅绘制过油画,还为之创作过彩绘木雕及版画。遗憾的是,这个场景其实源自摄影师查尔斯·施皮茨在1887年的一幅摄影作品,照片中女孩饮用的并非天然的山泉,而是殖民者在当地安装的管道中流出的水。在启程前往塔希提岛时,高更嘴上虽然一直强调要赶紧逃离西方文明社会的桎梏,却并未耽误他在行李里装了不少照片、画册、书籍等可以“激励”创作的辅助品。

1893年,15岁的蒂呼拉为45岁的高更生下孩子,他们之间的关系也走到了尽头。高更虽然在塔希提岛上是一个享有特权的白人,却并不属于殖民阶层的精英,这意味着他在这里依旧搞不到钱——在文明世界卖画都很困难,到了原始之岛上想找买家自然更难。从法国带来的钱花完了,高更甚至不得不用腐烂的面包和果子制成粉浆充当颜料;健康问题也困扰着他,梅毒对他身体的全面攻击开始显现。眼瞅着“逃离现实之路”又一次走到尽头,高更决定返回巴黎卖画筹钱。此时再度出现了熟悉的剧本,高更离开了蒂呼拉和刚出生没多久的孩子,就像当初离开他的丹麦发妻以及他的巴黎情人。

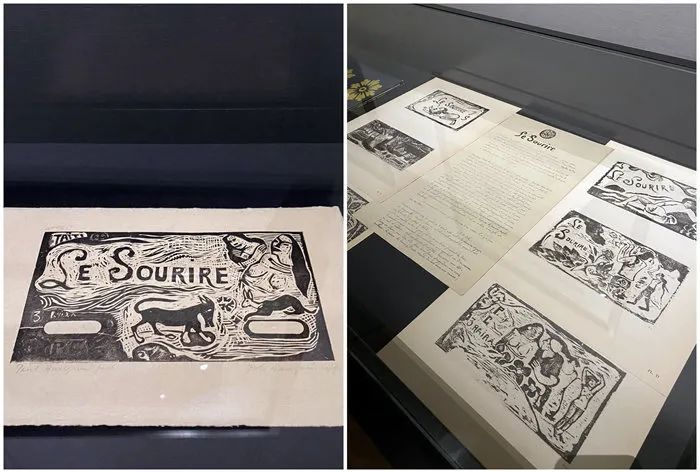

1893年8月,高更从塔希提岛返回法国,一边卖画一边继续进行塔希提主题的艺术创作。除了绘画作品,他还完成了一系列木刻版画。

重返文明世界,高更扮演起“野蛮艺术家”的角色,穿着波利尼西亚衣服参加沙龙,还找了一个十几岁的爪哇女孩安娜当情人。然而他的作品销售依旧不如意,虽然取得了一定的成功,但在专业上,法国史上最负盛名的文学刊物、也是世界上最早的文娱性期刊《风雅信使》(Mercure de France)两次撰文给予他负面评价;生活上,离弃家庭的所作所为即便在当时也为人所不齿。

高更本与梅特有和解的希望,但他拒绝与妻儿分享他从叔叔那里继承了13000法郎的遗产,1894年,梅特与高更正式离婚。高更最终“大方”地留了1500法郎给梅特和5个孩子,此生再未与她们见面。高更剩余的财物后来被他的爪哇小情人卷走跑路了。人财两空、前路渺茫,发现在文明世界依旧无法立足的高更别无选择,于1895年9月第二次来到塔希提岛:“文明使人痛苦,野蛮使我返老还童。”直到1903年离世,高更没有再踏上欧洲的土地。

再一次逃向桃花源的高更依旧没有切断与文明世界的联系,他在岛上订阅《风雅信使》,并与巴黎的赞助人、经销商、评论家等人脉保持积极联络。另一边,高更带上礼物试图与蒂呼拉重修旧好,但遭到了塔希提小妻子的拒绝。梅毒已使他的身体出现硬下疳并生疮,高更说这是因为热带气候导致的“湿疹”。不过糟糕的身体状况并未妨碍他找到土著女孩为伴,对于在殖民地享有特权的白人来说,这里确实是“天堂”。在此后近八年的岛屿时光中,至少有两名未成年少女为高更生下混血宝宝。

毛姆曾在1917年拜访过高更的第二任塔希提伴侣Pau'ura a Tai,她在不到15岁时跟了高更。她并未向毛姆提供关于高更有价值的回忆,还责备毛姆怎么没从高更家里要来钱带给她。

1897年4月,高更得知他最爱的、也是与梅特唯一的女儿艾琳因肺炎病逝。他在塔希提岛上用贷款置办的木屋因债务问题面临被银行收回,加之健康每况愈下,种种重压之下,催生出了高更的杰作“我们从哪里来?我们是什么?我们要去哪里?”高更将这幅画视为自己的“艺术遗嘱”。

在后来的日子中,高更的兴趣被版画、木雕所吸引,并在当地扮演反殖民主义的重要角色。他自办的讽刺性月刊“Le Sourire”的一部分木刻版画幸运地留存至今,并在柏林现场展出。

高更办报的行为可以说是子承父业,他的父亲克洛维·高更就是一名激进的自由派政新记者。克洛维也曾设想自己办报,但还没来得及实现理想便因心脏病离世了。彼时高更不过一岁半,一家人因政治缘由正从法国坐船前往秘鲁,投靠高更母亲艾琳·夏札尔在南美地位显赫的宗亲。

“说不定在他们内心深处仍然隐伏着多少世代前祖先的习性和癖好,叫这些彷徨者再回到他们祖先在远古就已离开的土地。有时候一个人偶然到了一个地方,会神秘地感觉到这正是自己栖身之所,是他一直在寻找的家园。”

——毛姆《月亮和六便士》

高更家族对他的影响可谓草蛇灰线。秘鲁是现代女权主义奠基人之一、高更的外祖母弗洛拉·特里斯坦祖辈的故土,她虽生于法国巴黎,但父亲是生于秘鲁的西班牙海军上校,其家族在当地权势甚重。不过弗洛拉幼时家道中落,未满18岁就迫于生计嫁给了她打工的印刷车间的老板安德烈·夏札尔。

有仆从服侍的小高更在秘鲁生活到6岁,享有白人特权的异域生活直至秘鲁内战、家族失势戛然而止,他随母亲返回法国,长大后做过水手、然后成为证券交易员。但玫瑰色的童年回忆在余生中给他留下了难以磨灭的印象,最终促使他投身另一处异域,47岁的高更在采访中被问到因何选择前往南太平洋岛屿进行创作时这样回答:“我曾为这田园式小岛和原始简单的人民深深着迷。为了画出新的东西,你得回到源头、回到童年。”在1886年至1888年间,游历巴拿马和马提尼克岛的高更开始陶瓷艺术创作,除了受到欧仁·德拉克罗瓦和塞尚的启发,也能寻到高更对秘鲁童年时光的怀旧。

在高更离世半年前,法国画家、艺术收藏家乔治·丹尼尔·蒙弗里德(George-Daniel de Monfreid,1856-1929)在写给他的信中说:“你是独特又传奇的艺术家,从遥远的南海给我们传送来令人不安却无与伦比的作品。你不应该回来……你像所有伟大的死者一样无懈可击,你已经属于艺术史了。”

这段时间,高更因健康恶化已几乎无法作画,他用了两个月时间完成了自传回忆录《此前此后》(Avant et après),题目借用自外祖母未出版的回忆录。高更毕生非常崇拜他未曾谋面的外祖母,为女性权力奔走一生的外祖母如果能发表意见,不知会如何看待外孙对待女性及家庭的行径。

1903年5月8日,还差一个月即将年满55岁的高更猝然离世,床头放着一瓶空的鸦片酊止痛剂,被推测死于心脏病发作或服药过量。秘鲁作家略萨曾以高更和外祖母的故事写过一本书《天堂在另外那个街角》:“在这座岛上,最近唯一值得记录的事件就是一位叫做保罗·高更的人突然身亡,他是出名的艺术家,但是他与上帝和这片土地上的每一个正派人为敌。”

高更离世后,他生前所追求的艺术成就终于实现了,新的岛屿神话也就此诞生。直至今日,被高更光环所笼罩的塔希提岛除了吸引大量游客前往,还给予了当代艺术家源源不断的创作灵感。

本次柏林特展的标题“你为什么愤怒”取自现场两件作品的名称。一件是高更创作于1896年的布面油画“No te aha oe riri”,这幅用塔希提语命名的画作延续着高更作品的神秘感:是谁愤怒?因何愤怒?如果是向画中的塔希提女性发问,她们有愤怒的权力吗?

而作为西方文明世界的女性,英国当代艺术家罗莎琳德·纳沙希比和露西·斯卡埃跟随高更的殖民脚步踏上塔希提岛,借用高更的作品之名“你为什么愤怒”,将他的画作转换为一部18分钟的电影。在这部2017年曾于伦敦泰特美术馆展出的影片中,高更作品中无声无名的女性被给予了自己的身份与意志。“你为什么愤怒”这个问题,抛给了镜头中的塔希提女孩,也抛向了看影片的你。

围绕高更的隔空提问近年来愈发增多,在2019年英国国家美术馆举办的大展“高更肖像”(Gauguin Portraits)就曾直白发问:“是否该彻底停止欣赏高更了呢?”当时的联合策展人克里斯托弗·里奥佩尔(Christopher Riopelle)说,在当今的舆论环境下:“我不再觉得,只是说一句‘哦,那时候的人就是那样的’就足够了。”而曾任伦敦泰特现代艺术馆馆长的维森特·托多利(Vicente Todolí)所持观点则是:“对于这个人,我可以完全憎恶和讨厌,但作品就是作品。”

今天,被高更光环所笼罩的塔希提岛仍吸引大量游客前往,神话中的岛屿用神话艺术家来命名热门旅行线上的豪华游轮,络绎不绝的游客坐船抵达塔希提岛的人造白沙滩,像百年前的高更一样追逐幻梦。

“他的瑕疵在世人的眼中已经成为他的优点的必不可少的派生物。他在艺术史上的地位尽可以继续争论。崇拜者对他的赞颂同贬抑者对他的诋毁固然都可能出于偏颇和任性,但是有一点是不容置疑的,那就是他具有天才。在我看来,艺术中最令人感兴趣的就是艺术家的个性;如果艺术家赋有独特的性格,尽管他有一千个缺点,我也可以原谅。”

——毛姆《月亮和六便士》

离世前,高更写道:“无人至善,无人至恶,人人兼而有之,以相同的方式,以不同的路途……”面对这样的人,这样的事,这样的艺术,你会感到愤怒,还是“我也可以原谅?”至少高更确实提了一个好问题:你为什么愤怒。 (完)

——来源:艺术中国,本文配图除标注外,展览现场图由作者拍摄;*星标为现场展出作品