用纸创作30年,模糊现实与虚构||托马斯·迪曼德中国首个大展

文/邓凯蕾

在上海的UCCA Edge的二楼入口处,德国观念艺术家托马斯·迪曼德(Thomas Demand)曾在今年春天,远程请现场的工作人员将樱花盛开的巨幅图像贴满悬空的墙面。按照原计划,展览本应于4月开幕,这一画面会与开满樱花的上海实景相呼应。

但当春天悄然流逝,展览最终得以在近日与观众见面时,樱花所代表的生命与美的短暂即逝,似乎也为这场人们静候已久的展览赋予了另一层深意。

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

作为当代最有影响力的德国艺术家之一,这次的展览是他在中国首个全面回顾展,通过70多件摄影、电影及墙纸作品,呈现了艺术家关于图像对于当代生活影响的思考以及探讨何为真相、我们如何通过图像看待历史和记忆等问题。展览开幕之时,我们与远在德国的艺术家远程连线,一起聊了聊他的艺术创作。

艺术家托马斯·迪曼德

托马斯·迪曼德的作品初看之下,会令人感到不解:为何要将浴缸、彩色纸屑、普通而凌乱的工作台或是旋转的阶梯这些无处不在的事物和场景,放大到如此巨大的尺寸并予以精致的装裱?

托马斯·迪曼德,《浴室》,1997,彩色合剂冲印、迪亚赛克工艺装裱,160 × 120 cm,图片由艺术家、Matthew Marks 画廊、Sprüth Magers画廊、施博尔画廊(柏林)和Taka Ishii画廊提供。

一张拍摄了路面排水系统的照片看似毫无破绽,但当你走近照片仔细观察时,就会发现一些纸张折叠的痕迹或是剪裁处所透露出的反常。

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

UCCA Edge“托马斯·迪曼德:历史的结舌”展览现场

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

展览标题中“结舌”一词,也与这种表象与事实间的差异性相关。策展人道格拉斯·福格尔(Douglas Fogle)在谈及展览题目的来源时,解释道:“当涉及到历史话题时,这种存在于缝隙中的‘结舌’正是一种创作方式,来自探讨历史与记忆的那部分作品当中。因为我们自身的记忆也经常卡壳、不总那么可靠,我们的记忆与事实总有偏差。”

尽管托马斯·迪曼德的大多数作品都是以摄影的形式呈现,但他更像是一位借由纸和摄影来探讨当代视觉文化的观念艺术家。对他而言,摄影最早只是用于记录下他所完成的雕塑作品,后来才逐渐变成一种真实的摄影创作。

UCCA Edge“托马斯·迪曼德:历史的结舌”展览现场

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

直到1993年,托马斯·迪曼德来到伦敦大学金史密斯学院后,他和纸的关系才发生了进一步的变化。他开始用相机记录下自己搭建的模型,而生成的图像就成为了其艺术创作的思考根基:当镜头捕捉下一个瞬间后,有多少信息是被抹去的?迪曼德尝试更深入地去探索历史与摄影之间的关系,尤其是从20世纪以来人类对历史的了解、对事件的记忆都与摄影图像有着密切关联。

托马斯·迪曼德,《房间》(1994),UCCA Edge“托马斯·迪曼德:历史的结舌”展览现场图,图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供。

同样,《档案》则呈现了数百个堆在档案架上的纸盒,而作品的原图来自于储存纳粹鼓吹者莱妮·里芬斯塔尔 (Leni Riefenstahl)所拍摄的胶卷的档案室。但迪曼德在重建模型的过程中没有加上档案盒上的文字和字母,形成了一种信息的错位和缺失,从而暗示了记忆的危机性。

托马斯·迪曼德,《避难所 II》,2021,彩色合剂冲印、迪亚赛克工艺装裱,160 × 200 cm。图片由艺术家、Matthew Marks 画廊、Sprüth Magers画廊、施博尔画廊(柏林)和Taka Ishii画廊提供。

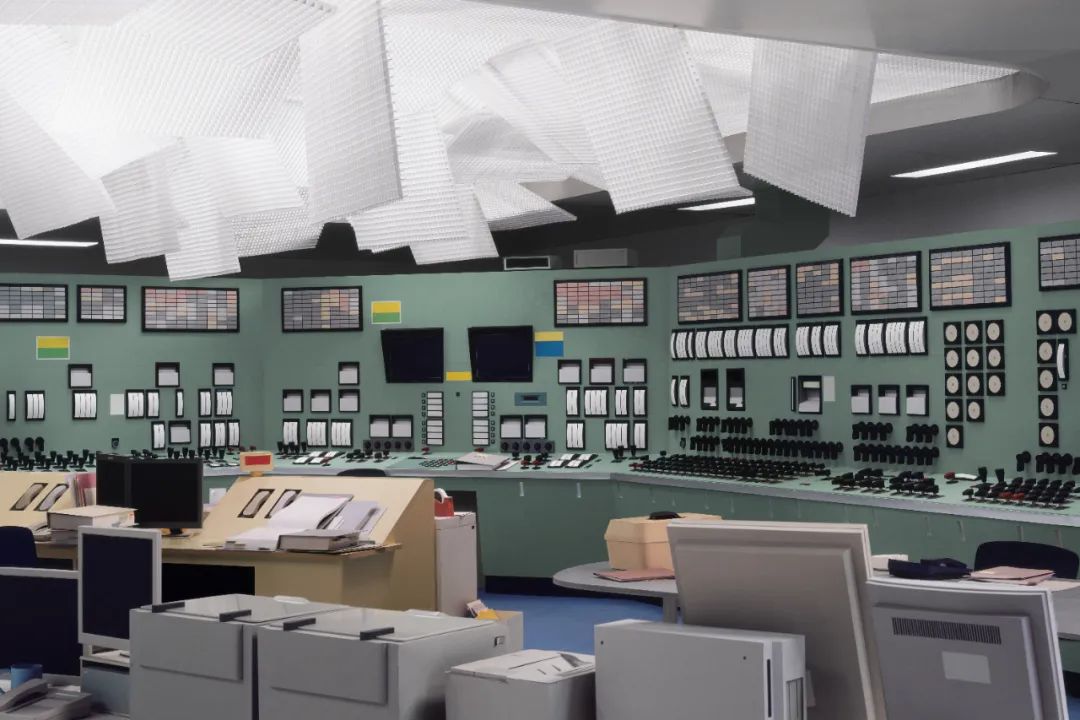

迪曼德还原了摇摇欲坠的天花板,以及空无一人看似依旧井然有序的控制台面,但对这一新闻都有所了解的观者也势必会从中勾勒出当时的喧嚣和慌乱,以及在面对灾难时人类所产生的相连的共同情感。

托马斯·迪曼德,《控制室》,2011,彩色合剂冲印、迪亚赛克工艺装裱,200 × 300 cm。图片由艺术家、Matthew Marks 画廊、Sprüth Magers画廊、施博尔画廊(柏林)和Taka Ishii画廊提供。

在重构历史图像时,托马斯·迪曼德的原则是:从不会去事件发生的现场,因为看到现场后反而会破坏自己的想象,或是为重建的过程增添束缚。他表示:“通常我在选定一张照片后,会花很长时间研究它。接着我依据自己对世界的理解,以同样的比例重建一切。要记住的是,我并不是一个调查记者,我是在重建(我记忆中的)图像,而不是重构图像背后的现实。”

创作于1994年的《跳水台》(Diving Board)是托马斯·迪曼德众多作品中的特例,它并没有以1:1还原实物的大小来制作。艺术家曾解释说,这是因为跳水台对于工作室尺寸而言实在过于高大,无法做出真实的纸质模型。

《跳水台》,1994

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

同时,托马斯·迪曼德也表示这个跳水板的样子,其实是根据自己学游泳的地方的跳水板进行重建的,个人的历史与集体记忆由此穿插在一起,形成一种新的代表。

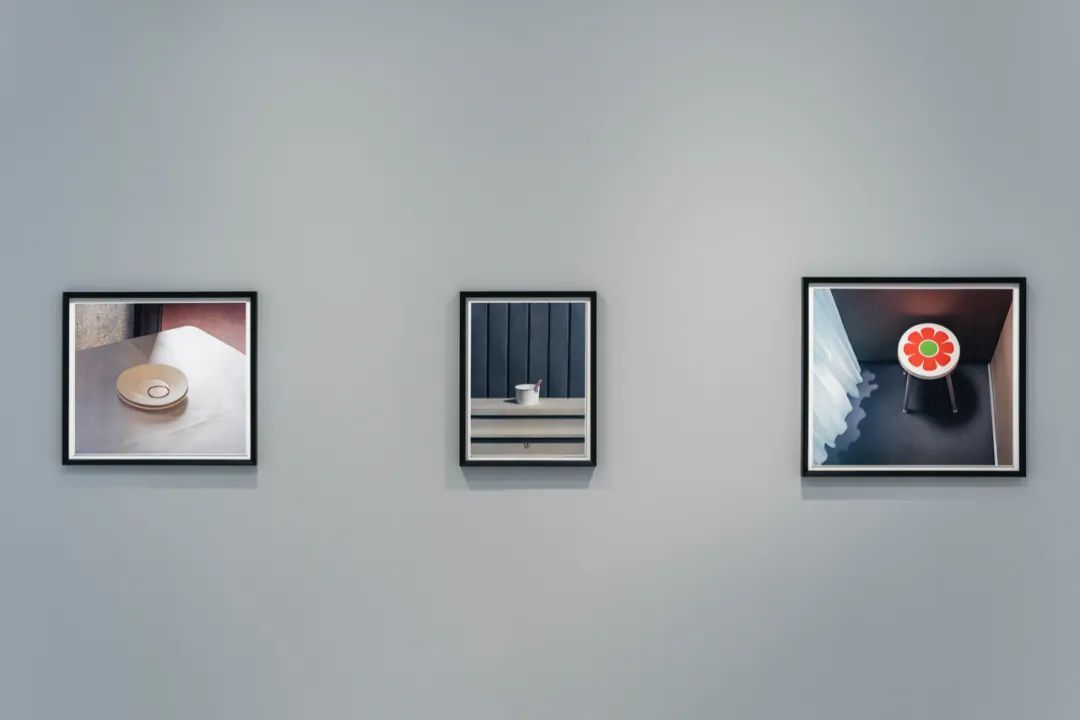

“日常”系列

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

托马斯·迪曼德《日常#15》,2011,裱框染料转印,73.8 × 59 cm,图片由艺术家、Matthew Marks 画廊、Sprüth Magers画廊、施博尔画廊(柏林)和Taka Ishii画廊提供。

然而,这些作品的形成过程并非按下一次快门的瞬间。迪曼德依旧用纸谨慎细致地重构了那个画面,精准地把握住了自己想要呈现给观众的细节,同时他还采用了每张冲印需要40小时的转染法(dye-transfer)来处理这一系列的照片。

“日常”系列

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

谈及“日常”系列里的一些不“协调”,细微琐碎与恢弘庄严、快速捕捉的图像及漫长的冲印过程,艺术家认为:“如果事物变得太完美,上帝也会发怒。或是像乔治·史坦纳(George Steiner)曾经说的,真正的美在于打理不完美。我不想愚弄我的观众,我希望他们能够解构想象中的画面,让他们保持警惕而不要假装这只是一场游戏。因此,我需要制造材料上的隔阂以及细节的缺乏(来提醒大家这不是现实的场景),而非创造一个更清晰的画面。”

“日常”系列

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

另外,评论人多娜·韦斯特·布莱特(Donna West Brett)还曾提及过迪曼德的一个小“诡计”—— 他的所有摄影作品都装裱在极为光滑、平整、毫无瑕疵的有机玻璃之下,似乎想抹去这层装裱的存在,强调现场真实感。同时,有机玻璃的特性让观众的身影会映射在摄影画面之上,让观看者似乎身在作品中又明显感受到自己与摄影场景之间的间断,从而观看的感受也发生了变化。

UCCA Edge“托马斯·迪曼德:历史的结舌”展览现场

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

研究中心储存了劳特纳工作室所有留存下的手稿和仅有的13个模型。劳特纳或许并不是一个很好的制图师,但却是一个非常具有想象力的建筑师。迪曼德认为,劳特纳的关注点并不在模型上,而是建筑,“模型对他来说是沟通工具,用来研究外形,以此为基础做调整达到自己想要的效果”。

UCCA Edge“托马斯·迪曼德:历史的结舌”展览现场

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

迪曼德在采访中谈到:“事实上,我们的脑袋完全可以处理复杂的信息,但是达成这一目标的方法之一就是记住并专注于重要的部分,而不是记录下所有通过感知获得的数据。现在,这种基础的筛选方式外化成了模型的形式,也就意味着模型只承载着经选择后的‘精华’,而不是所有信息。我们在被模型部分操控的同时,也忽略了它的脆弱性。”

托马斯·迪曼德,《苍头燕雀》,2020,裱框喷墨打印,172 × 135 cm。图片由艺术家、Matthew Marks 画廊、Sprüth Magers画廊、施博尔画廊(柏林)和Taka Ishii画廊提供。

他解释说:“通过SANAA的模型你无法辨认它到底是哪一座建筑,或根据Alaïa散落的图纸无法辨认出这是哪一件夹克。从这一角度来看,这些模型是无法解读的。这点正与我的模型相反,他们更多是关于客体自身的美。对我来说,它们就是抽象的图像——这正是我所寻找的。”

UCCA Edge“托马斯·迪曼德:历史的结舌”展览现场

在UCCA尤伦斯当代艺术中心馆长田霏宇看来,托马斯·迪曼德拥有着艺术家和知识分子双重角色,对于细节的把控、说话的逻辑都十分严谨。

尽管迪曼德此次未能来到上海亲自布展,但现场的每一张墙纸、每一幅画的悬挂都经过了艺术家的严格审视。展览中,近似真实的窗帘墙纸与展览空间的每一处转角都严密贴合,而贴在狭小的一条门楣上的窗帘墙纸也需要单独设计打印,与整片窗帘形成无缝衔接。

艺术家的缺席并没有弱化他的“不在场感”,而是从让人强烈地感受到自己也身处于他重构的这一个“展览历史时刻”中。

TD:这是个很好的观察。对于我在作品中所想象的艺术家不在场的状态,这是一个尤为契合的细节。每一项这种大体量的工作都需要一个团队的支持,在这一年里我们通过Zoom顺利进行了很多次交流。但我不得不承认,(无法到场)始终还是会让我感到有些非个人化,我从远程连线时可能会感受不到一些现场的氛围。同时,布展也是一个很好的机会了解在场的人,所以那是我非常期待发生的事情。我已经有十多年没有来过上海,也从未与这里的团队真正见过面——他们为这次的展览做了很多艰苦的付出,尤其是在一些不稳定的困难时期。

托马斯·迪曼德,《工作室》,2014,彩色合剂冲印、迪亚赛克工艺装裱,240 × 341 cm,图片由艺术家、Matthew Marks 画廊、Sprüth Magers画廊、施博尔画廊(柏林)和Taka Ishii画廊提供。

TD:在美术馆入口处,你或许就能获得有关展览的第一印象:大厅里贴着樱花盛开的图像,放着一个动画视频以愉悦的姿态来欢迎你。接着,你会穿过一条沉浸式的通道看到我一些早期的作品,这些图像大多是关于全球瞩目的事件,大家或多或少都有些了解或者是个人生活中的一个重要标记。这一层最尽头以一系列超大尺幅的作品结束,为我的“个人图像学”注入了崇高、非物质的意味。

UCCA Edge“托马斯·迪曼德:历史的结舌”展览现场

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

而第四部分则更集中于我的一些抽象创作《模型研究》,其中使用的是其他建筑师或设计师的创作模式。

《太平洋太阳》

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

TD:和人类历史上的任意时刻一样,真相在今天依旧重要,只是我们所面临的挑战已经达到了灾难级的规模,以至于我们必须就什么是真相和什么不是,达成一致。科学曾经给我们一个可靠的反馈,但在过去十年里,我们似乎已经忘记了这一点,或者出于某种目的而破坏了一个被普遍接受的基础。当然我是以一个公民而不是艺术家的身份在说这些。但作为艺术家,我的作品可能反映了一种心态,提供一个保持距离的思考角度。

UCCA Edge“托马斯·迪曼德:历史的结舌”展览现场

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

我不认为自己是一个摄影师,而是使用雕塑、摄影这些媒介的艺术家。所以,我也会很欣赏雷内·马格利特、马塞尔·布达埃尔(Marcel Broodthaers)、卡塔里娜·费里希(Katharina Fritsch)、唐纳德·贾德(Donald Judd),以及摄影师路易吉·基里(Luigi Ghirri )和安妮特·克尔姆(Annette Kelm)等人的作品。

——来源:一条艺术