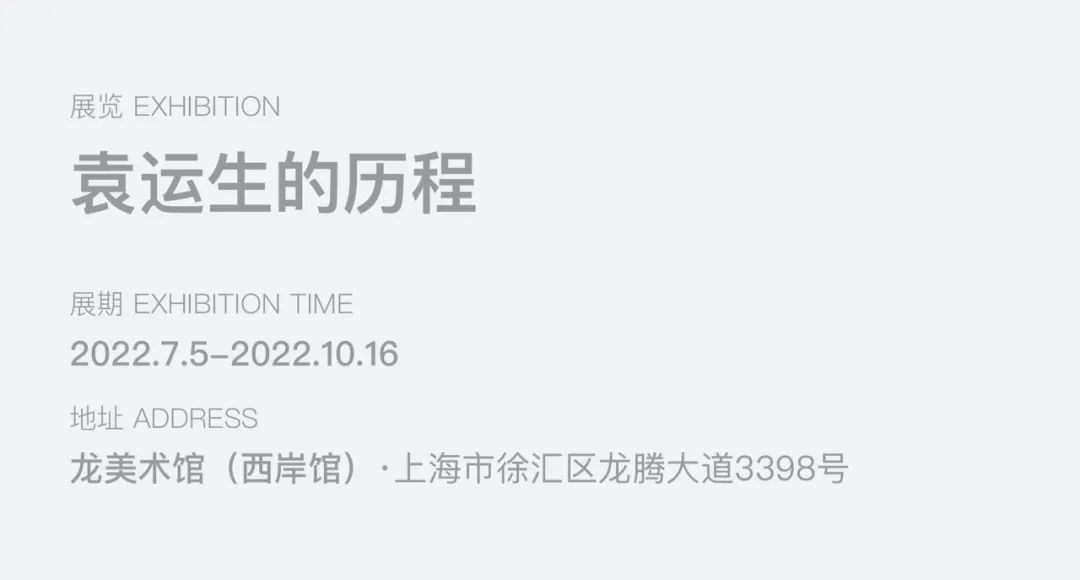

用一件壁画激励一代人:袁运生最大回顾展落地上海

文/王筱芸

7月末,艺术家袁运生迄今为止规模最大的回顾展,在上海龙美术馆开放。两百多件作品,贯穿袁运生从上世纪50年代至今的创作线索。

从1979年轰动全国的北京机场大型壁画,到被纳入美术教材的云南白描写生,再到对传统艺术持续一生的探索和研究……这位85岁的艺术家,曾站在中国当代艺术史的起点,影响了一代人。

策展人崔灿灿在采访中对我们说道:“几十年后,我们重新回到艺术史的起点,跟随一个艺术家的脚步,去穿越他所经历的历史,就像读一本小说,或看一场电影。”

图片由袁运生家属提供

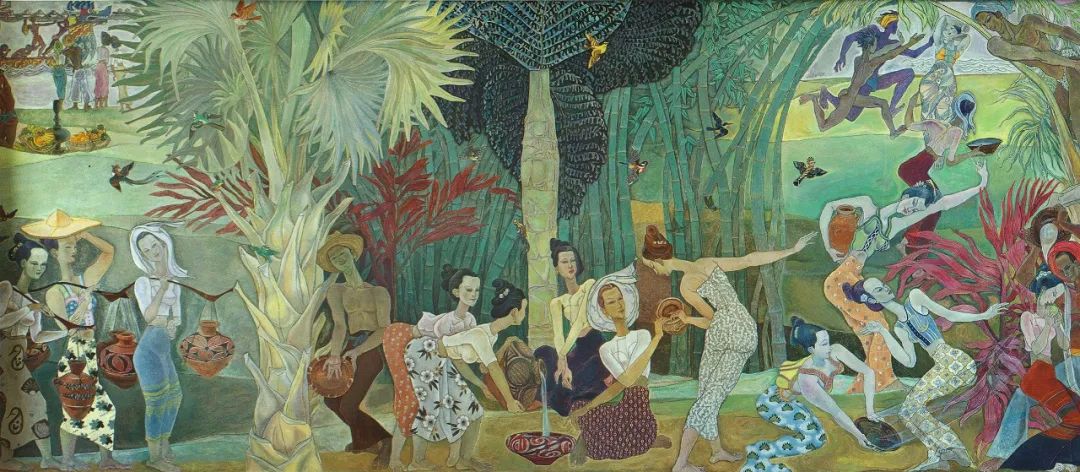

20多米的壁画上,承载了太多中国当代艺术史上的“第一次”,海外媒体曾评价它“预示了真正意义上的改革开放。”

上:《生命的赞歌》现场图

机场壁画,27x3.4m

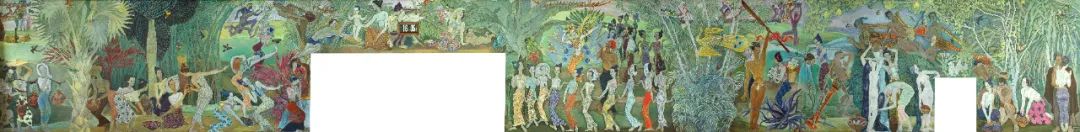

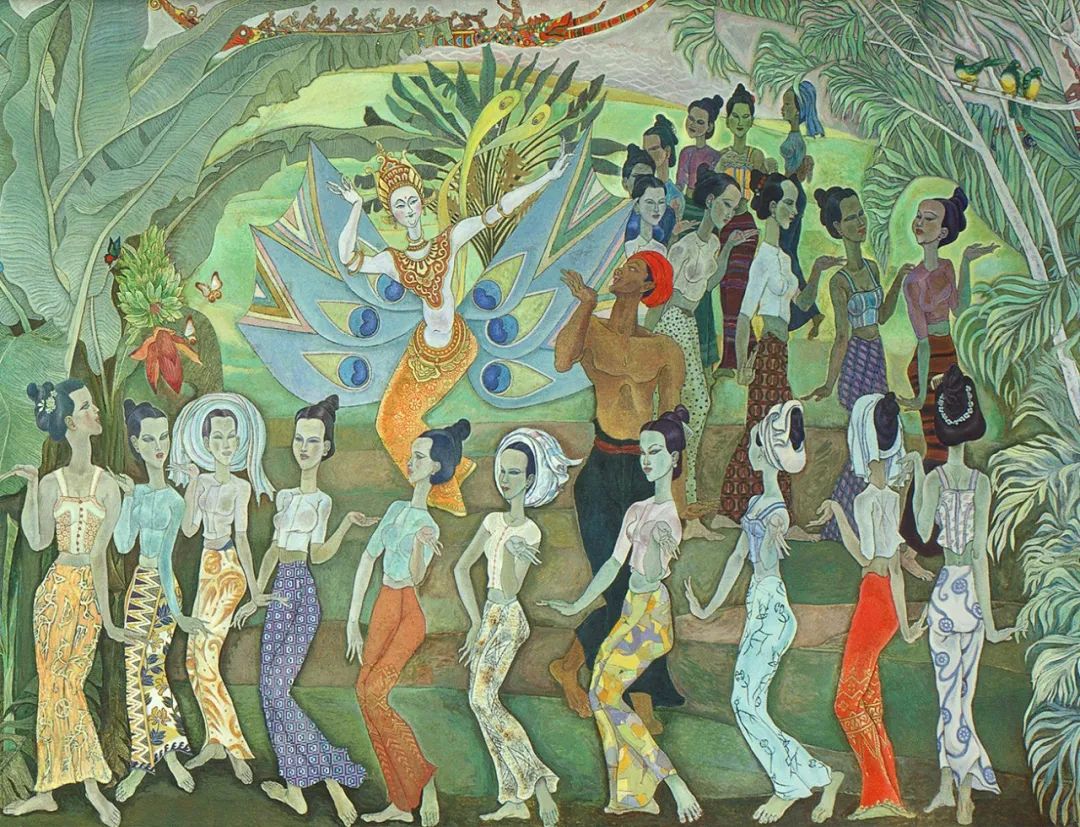

下:《泼水节——生命的赞歌》,1979年

“《生命的赞歌》,是改革开放后第一次将美和装饰性还给了绘画。”策展人崔灿灿说。它歌颂生命、活力和人本身的快乐,这在上世纪70年代的公共艺术作品中,是绝无仅有的。当时占主导地位的写实主义绘画,多在赞扬农民劳作、工人奋斗等,比起艺术,它们更像是一种工具。而机场壁画的出现,让绘画再次拥有了自身的魅力,踏出了探索形式主义艺术的第一步。

《泼水节——生命的赞歌》局部,1979年

然而面对袁运生大胆而真实的描绘,众人迟疑了。很快,侧面墙壁上三个沐浴中的少女,和民族服饰下若隐若现的人体,成了被攻击的对象。争议像滚雪球一般愈演愈烈,壁画中的女人体甚至一度被用木板遮挡,直到1992年,一次修正过后,完整的壁画才再次重见天日。

《泼水节——生命的赞歌》局部,1979年

崔灿灿说:“它带来了对生命、欲望的解锁。在那个时候——首都机场刚刚开放,中国即将和全世界连接在一起,这样一件公共壁画,激励了一代人的梦想。”这个梦想不仅关乎艺术,也关乎一代人家国天下的宏大理想。

“袁运生的历程”展览现场

龙美术馆(西岸馆),2022

摄影:shaunley

“壁画是袁先生最重要的特征,也是这次展览的核心。”策展人崔灿灿说,“绘画中的最高形式就是壁画,它不仅仅具有装饰性,承载了叙事功能和社会功能,是公共文化的一部分,每个公众都可以参与其中。”而美术馆作为一个城市公共文化的纪念碑,展示壁画作品,再合适不过。

“袁运生的历程”展览现场

龙美术馆(西岸馆),2022

摄影:shaunley

主展厅的大穹顶空间内,展示了5件巨幅壁画和数件纸本原作。抬头仰望作品,尺幅本身和画面张力所带来的感官震撼,被高挑的空间放大。崔灿灿说:“袁先生一生创作过数十张壁画,这种体量,如此众多具有强烈形式感和宏大叙事的壁画作品,在中国当代艺术的历史里面,是前所未有的。”

“袁运生的历程”展览现场

龙美术馆(西岸馆),2022

摄影:shaunley

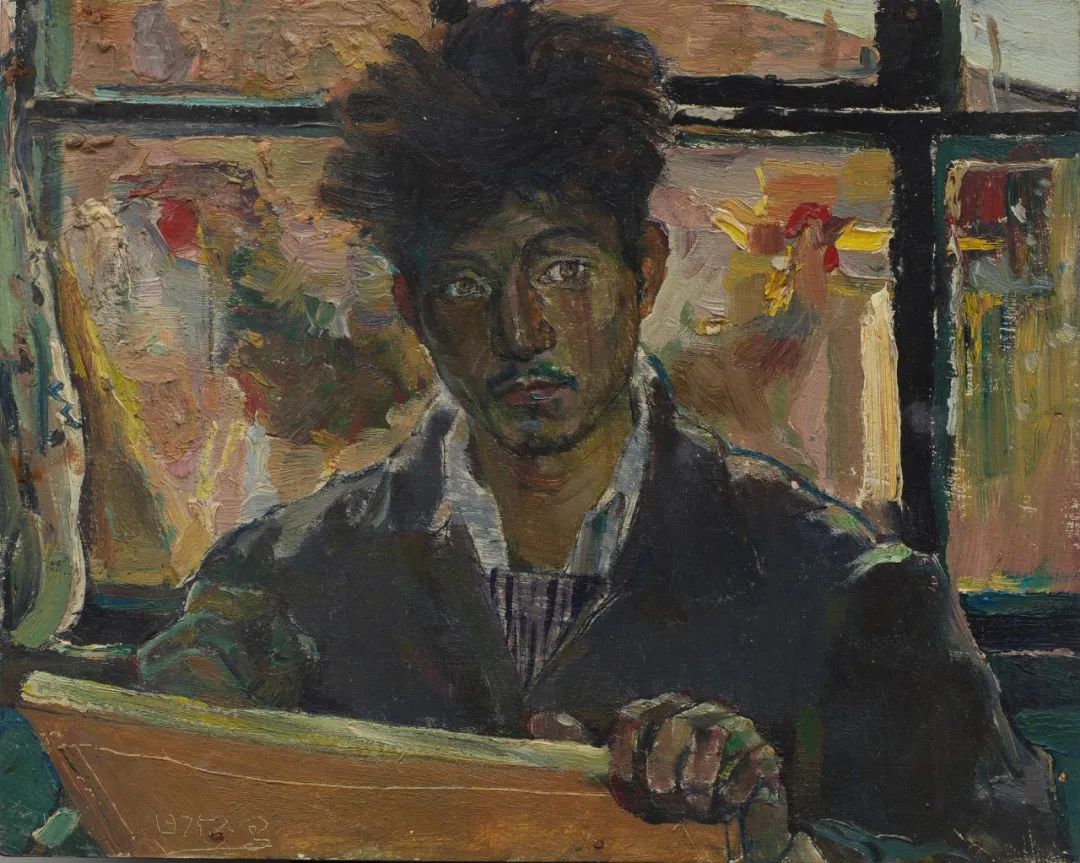

1937年,袁运生出生于江苏南通的一个传统大家庭。幼时就喜欢拿着毛笔,蘸上水,在家中天井旁的一方石桌上画画。14岁,他就被当地美术家协会破格吸纳为会员,成为人们口中的“天才少年”。

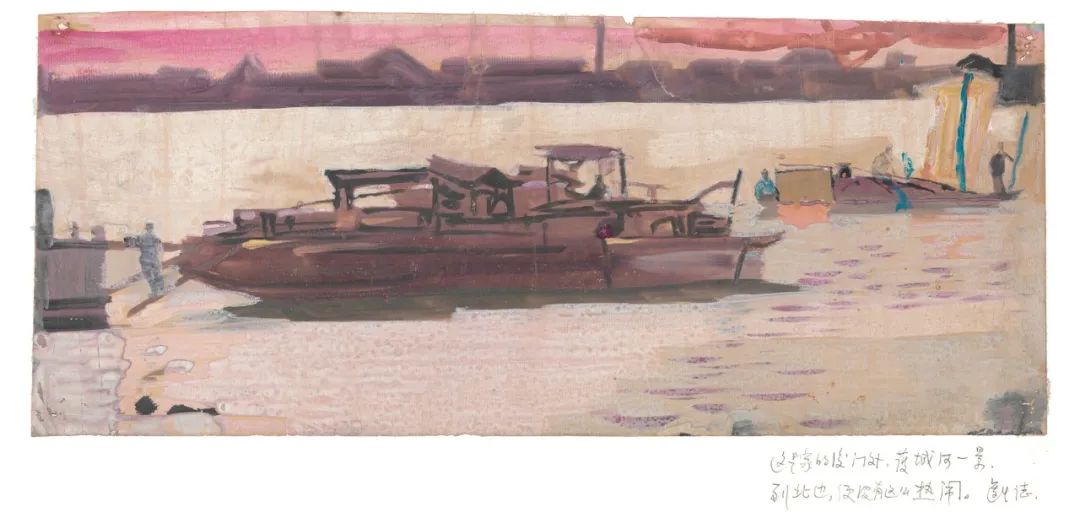

上:《家门外护城河一景》

淡彩速写,1950年代初

下:《春画父亲像》

水墨速写,1962年

崔灿灿说:“那一代艺术家,有强烈的反思和超越自我的精神。当时的艺术展览都被称为‘观摩展’和‘交流展’。做展览是为了得到大家的批评,让自己的绘画有更多进步,而不是像今天一样,表现自己有多好。袁先生的这些自我批注:哪一条线还不够好、哪一片景还有待提升……也是出于这些思考。”

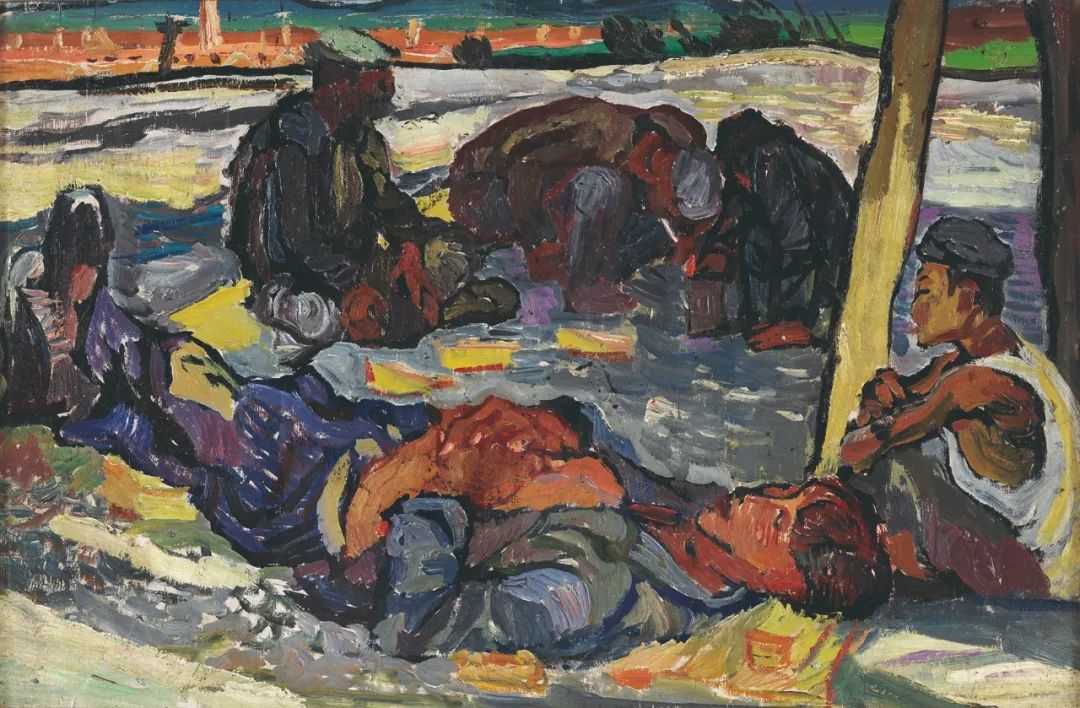

下:《树荫下》,布面油画,1960年代

袁运生就始终是“前卫”的那一个,关注着日常生活和身边人,这与当时传统的苏派教学系统格格不入。他的画里流露出对印象派和表现主义的喜爱,吹着海风的马儿,午憩的劳动者,色彩浪漫而斑驳,总能让人联想到西方画册里的场景。

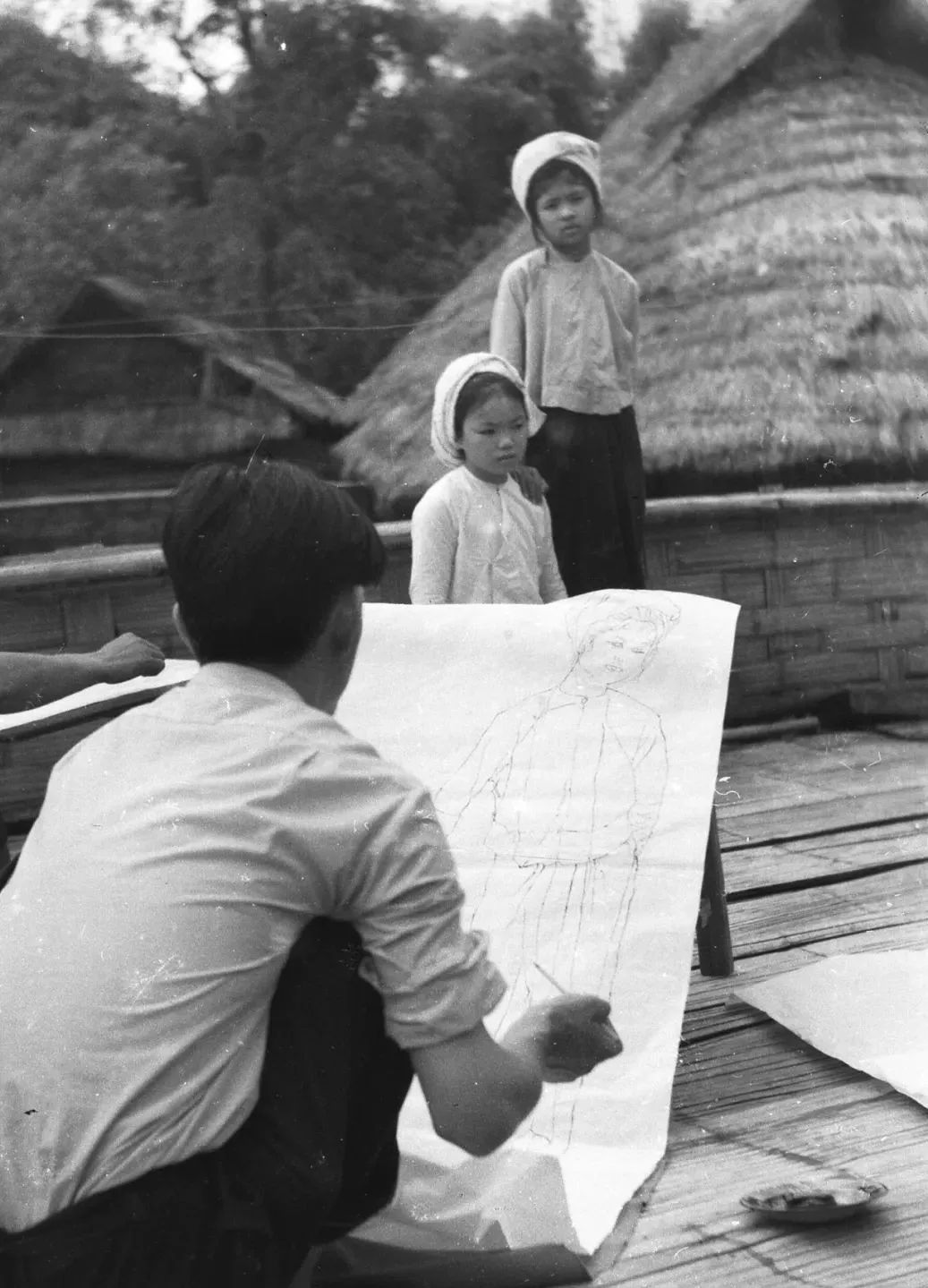

1978年,袁运生在云南孟定写生

图片由袁运生家属提供

这一切都让生长在平原的袁运生激动不已。后来的机场壁画,灵感也源自这次云南之行。他继续写道:“我不得不压抑住兴奋,凝聚自己的感情,用更缓慢作画的办法来更精确地保留我的感受。”

图片由袁运生家属提供

《傣族村寨一》

纸本钢笔,28×79厘米,1978年

左:《云南白描人物之一》

纸本水墨,1978年

右:《云南白描老密涛》

纸本水墨,1978年

至此,中国传统的白描技法,在改革开放后第一次回到大众视野。

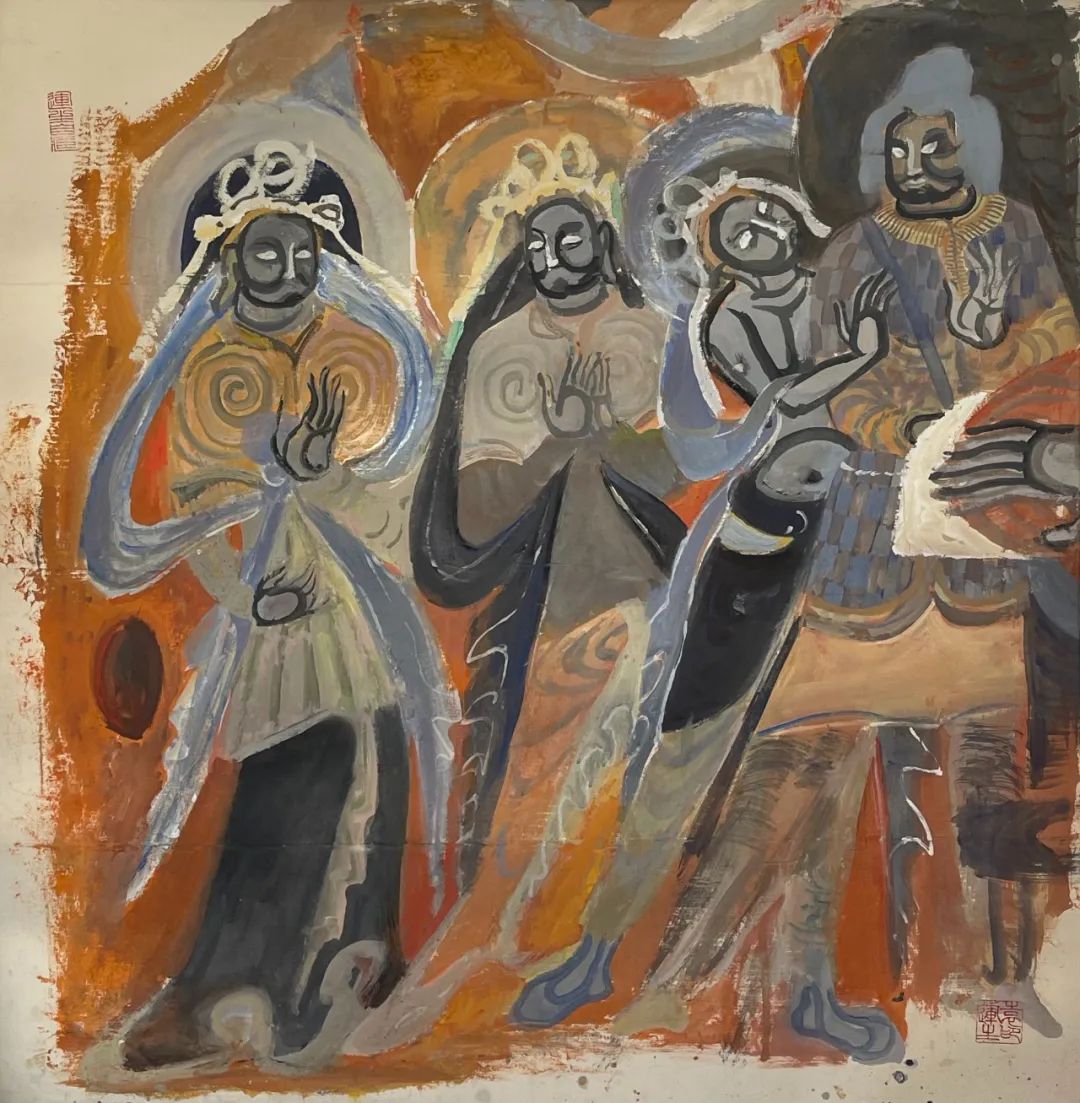

左:《敦煌428洞塑像和壁画写生》

纸本水墨,1981年

右:《麦积山北魏坐佛写生》

纸本水墨,1981年

105.5×102厘米,1981年

文末,他写下“魂兮归来”四字,似乎在宣告世界,他对传统文化的探索,已经翻开了第一页。

“袁运生的历程”展览现场

龙美术馆(西岸馆),2022

摄影:shaunley

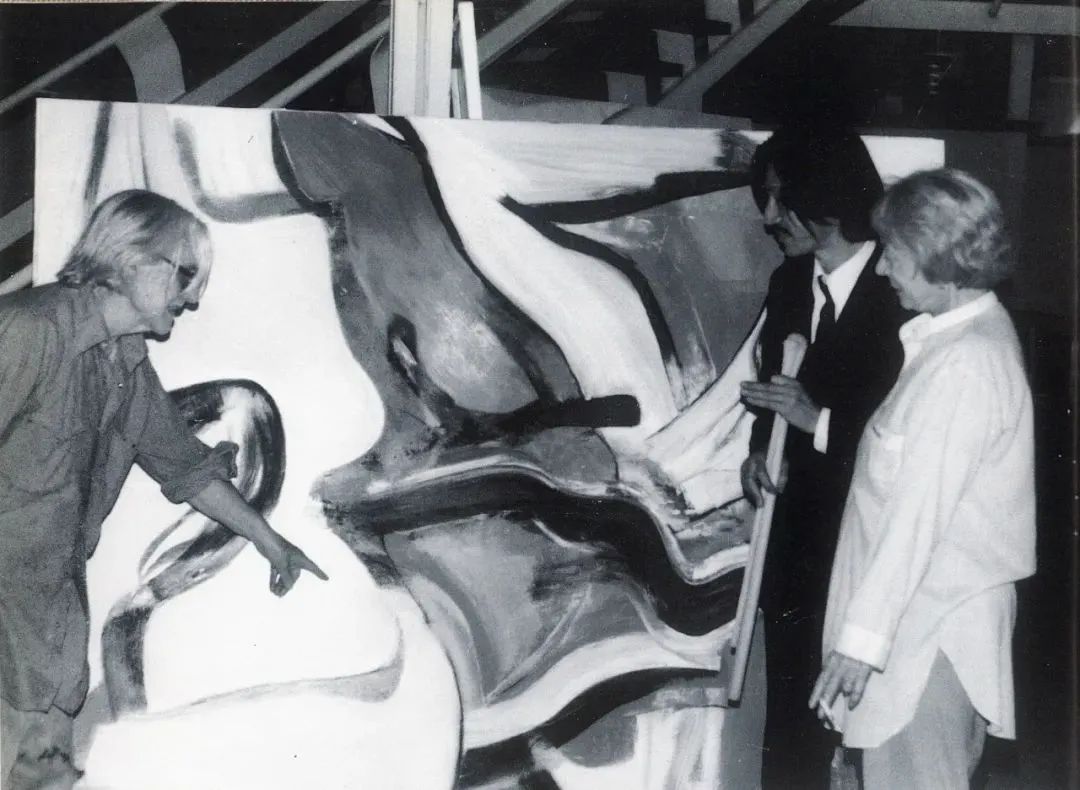

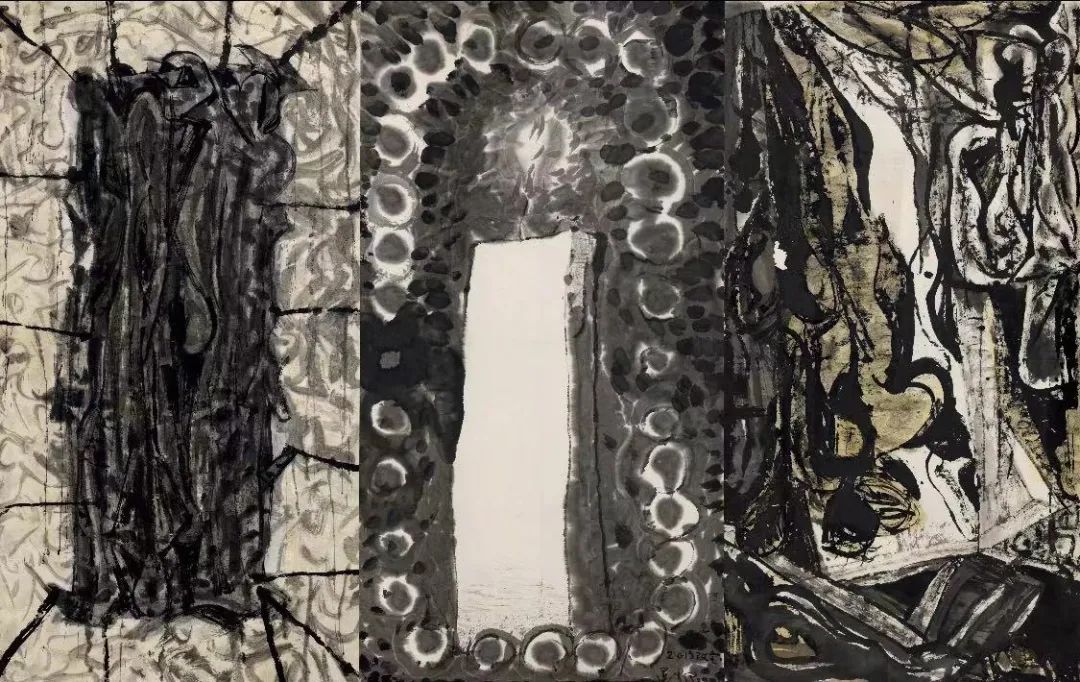

纵观展览,从早期绘画的展厅中走出,画风突然发生了变化。一系列大尺幅的抽象画作,悬于展墙上。这些画创作于1980年代,袁运生在美国期间。

图源:《中国素描经典画库·袁运生素描集》

然而很快,袁运生发现,在国内最先锋的50年代抽象表现主义,在这里早已成为过去式,装置艺术、黑人艺术、女性主义等各种形式的当代艺术,已经登上舞台。“1980年初,在中国,他是最前卫的艺术家,到美国后,他却要一个人面对这种巨大的历史冲突。艺术和现实的时差,也造成了袁先生对传统文化的回归。”崔灿灿说。

240×240厘米,1996年

他曾在《油画民族化吗?》一文中写到:“学油画的人必须重视民族文化的学习,这是为了油画的发展,也是扬长避短的必然选择。向西方的现代派学习,向中国的古老文化学习,向中国的民间艺术学习,正是油画的出路所在。”

180×288厘米,1991-2015年

他延续着抽象表现主义,探索出一条中国抽象水墨之路。崔灿灿说:“当时中国的抽象水墨还没有开始,袁先生再次以先锋的姿态,创作了在今天看来,依然是国内最好的一批抽象作品。”

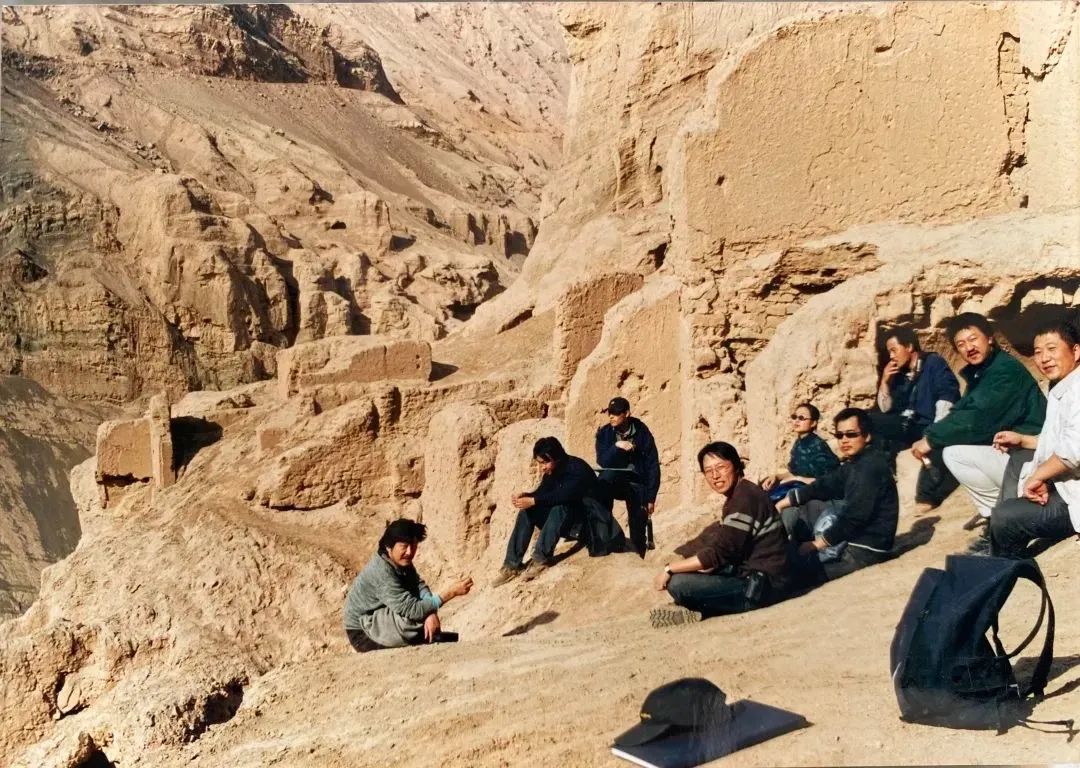

下:近年,袁运生在中国传统造型研究中心

他创建了“中国传统造型研究中心”,带着学生们去甘肃、山西、山东、新疆等地,复制了北魏、东魏等时代的石刻造像、青铜器,让学生感受东方传统造型之美。

《愿》,布面油画

180×250厘米,2015年

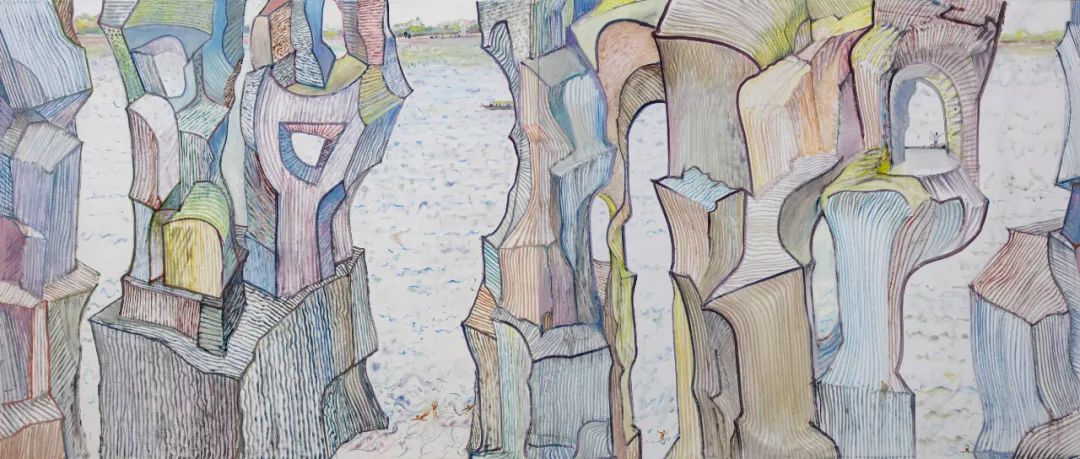

与此同时,他也从没停下过绘画创作。崔灿灿说:“他坚信将绘画和中国传统结合在一起,能产生一些新的可能性。2000年之后,他做了非常多实验,比如说用巨大的尺幅描绘中国山水,用油画表现水墨题材里的中国古代神话。”

上:《巨石阵》,布面油画

240×560厘米,2018年

下:《马拉松》,布面油彩

180×250厘米,2010年

正如袁运生自己所说:“一个画家,应该用一辈子时间去学习,去寻找新语言,追求新风格,以便更充分地表现自己。他将赤诚的心面向生活,面向整个宇宙,插上想象的翅膀,角触到梦幻的世界;他极其虚心地学习,对中外古今的艺术世界,无不涉及。”

“袁运生的历程”展览现场

龙美术馆(西岸馆),2022

摄影:shaunley

《自画像》,布面油画

28×35厘米,1975年

敦煌,这个影响袁运生一生艺术历程的地方,被置于展览结尾再次回顾,回到写下《魂兮归来》的旧日,一部人物传记在此画下句号。

——来源:一条艺术