北京798 | 下城往事:1980年代的纽约艺术现场

展览以60位(组)艺术家,涵盖涂鸦、绘画、素描、摄影、电影、雕塑和装置等多元媒介的近200件作品,聚焦20世纪80年代纽约下城极具创造性的艺术表达与探索。

01/

对80年代纽约下城文化的一次回溯

下城往事:1980年代的纽约艺术现场

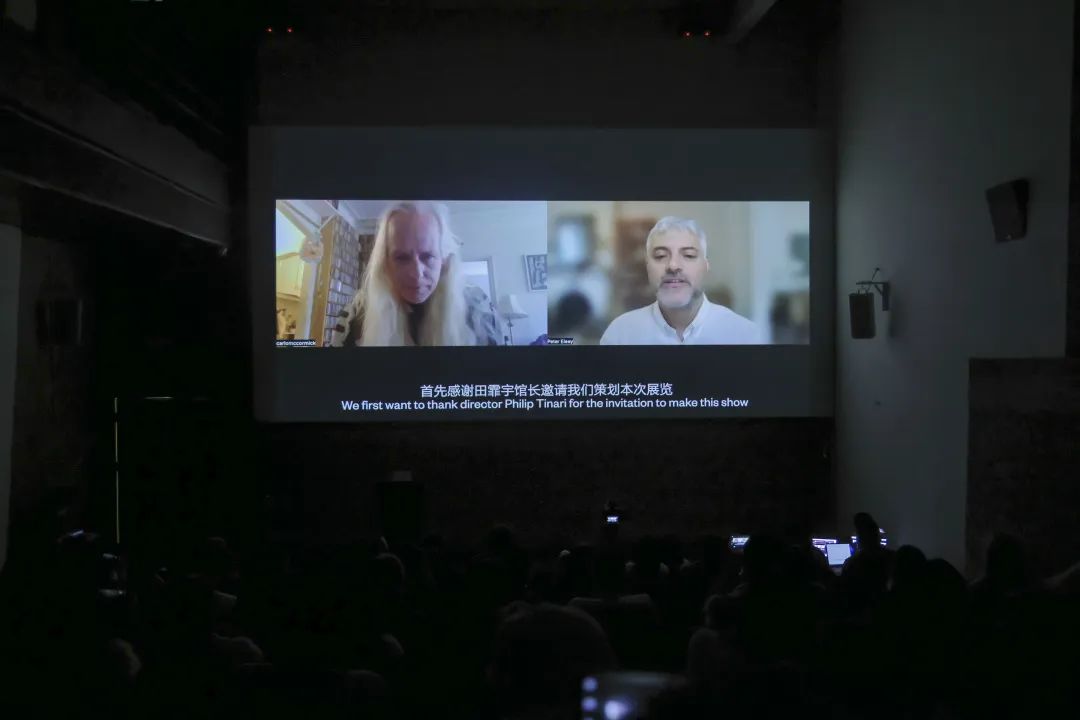

新闻发布会现场

20世纪80年代的纽约因深陷经济低谷而破败不堪,却迎来了属于艺术表达与实验精神的巅峰时代。

本次展览是对1980年代纽约下城地区文化的一次回溯与致敬,聚焦当时背景各异、艺术实践横跨多种媒介,于纽约崭露头角的艺术创作者。

如今,他们已成为20世纪末最重要的一批艺术家。彼时的他们在纽约的画廊与美术馆、街头、俱乐部,以及新的替代空间中,积极进行艺术实验与公开对话,与此同时那也是一个充满动荡的时期,艺术家和艺术家群体需要面对加速的城市士绅化和消费主义扩张的冲击,并做出了回应。

下城往事:1980年代的纽约艺术现场

展览现场

本次展览并非按时间线索展开,也不以创作流派或媒介划分,而是通过艺术家涵盖丰富多元媒介的创作,从绘画、雕塑、摄影和表演,到对当时新兴的艺术表现形式如涂鸦和新媒体装置的探索所展现的主题分为十个章节。

展览汇集60位(组)艺术家的创作实践,其中既有当时最负盛名的艺术人物的作品,也包括相对鲜为人知的艺术家创作。

“下城往事”由卡洛·麦考密克和UCCA策展顾问彼得·逸利共同策划。

下城往事:1980年代的纽约艺术现场

展览现场

参展艺术家包括:

查理·阿赫恩(生于1951)、约翰·阿赫恩(生于1951)、埃尔斯沃思·奥斯比(1942-2011)、让-米歇尔·巴斯奎特(1960-1988)、格雷琴·本德尔(1951-2004)、埃多·贝托格里奥(生于1951)、阿什利·比克顿(生于1959)、麦克·彼得罗(生于1953)、黛安·伯恩斯(1956-2006)、莎拉·查尔斯沃思(1947-2013)、帕博·克罗(生于1946)、阿奇·康奈利(1950-1993)、吉米·德萨纳(1949-1990)、简·迪克森(生于1952)、克里斯·“戴斯”·埃利斯(生于1962)、LA2(生于1967)、路易斯·弗兰格拉(1944-1990)、富图拉(生于1955)、彼得·哈雷(生于1953)、凯斯·哈林(1958-1990)、罗伯特·霍金斯(生于1951)、珍妮·霍尔泽(生于1951)、彼得·于亚尔(1934-1987)、瓦莱丽·贾登(生于1945)、凯利·詹金斯(1959-2005)、罗伯特 · 库什纳(生于1949)、托马斯·拉尼根-施密特(生于1948)、露易丝·劳勒(生于1947)、罗伯特·隆戈(生于1953)、罗伯特·梅普尔索普(1946-1989)、马里珀(生于1957)、约翰·“克拉什”·马托斯(生于1961)、麦克德莫特(生于1952)和麦高夫(生于1958)、尼古拉斯·穆法雷格(1947-1985)、伊丽莎白·默里(1940-2007)、洛兰·奥格雷迪(生于1934)、乔·奥弗斯特里特(1933-2019)、白南准(1932-2006)、朱迪·普法夫(生于1946)、理查德·普林斯(生于1949)、李·奎诺尼斯(生于1960)、拉梅尔兹(1960-2010)、朱迪·里夫卡(生于1945)、沃尔特·罗宾逊(生于1950)、玛莎·罗斯勒(生于1943)、克里斯蒂·拉普(生于1949)、肯尼·沙夫(生于1958)、朱利安·施纳贝尔(生于1951)、辛迪·舍曼(生于1954)、劳丽·西蒙斯(生于1949)、奇奇·史密斯(生于1954)、南希·斯佩罗(1926-2009)、哈伊姆·施泰因巴赫(生于1944)、斯特蒂文特(1924-2014)、塔布!(生于1959)、里戈贝托·托雷斯(生于1960)、曾广智(1950-1990)、唐迪·怀特(1961-1998)、大卫·沃纳罗维奇(1954-1992)、黄马鼎(1946-1999)

下城往事:1980年代的纽约艺术现场

展览现场

随着20世纪80年代的到来,美国国内保守主义盛行,这其实是对60与70年代的城市动荡、抗议运动和经济危机的一种回应。虽然纽约将因华尔街的繁荣而成为那个时代自由市场的中心,但就其他方面而言,这个城市似乎与新时代的文化发展渐行渐远。

20世纪70年代,纽约开始徘徊在破产边缘,城市犯罪率飙升,许多中产阶级白人选择迁往郊区,将市中心留给更扎根于纽约,通常因种族和经济处于边缘化的群体,以及因渴望逃离美国小镇而迁往大城市纽约的新移民。这时的艺术家虽然在某些方面曾受早期前卫运动的启发或与之有联系,但开始试图与过去决裂,力图超越现代主义未能实现的允诺。

下城往事:1980年代的纽约艺术现场

展览现场

02/

十个章节聚焦创造力迸发的80年代

展览以十个章节聚焦展现了艺术创造力迸发的80年代的多个方面。“缪斯之城”章节通过黛安·伯恩斯、帕博·克罗和凯斯·哈林于公共空间的创作与表演,证明纽约这座城市不但是艺术家创作的主题,更是其创作的布景与素材。

“全球品味”章节展现了莎拉·查尔斯沃思、路易斯·弗兰格拉、玛莎·罗斯勒、劳丽·西蒙斯等人如何挪用艺术史、大众文化和广告图像对美国消费文化海内外扩张的批判。

“黑光”章节汇集凯斯·哈林和肯尼·沙夫为夜总会创作的绘画和雕塑作品,为观众呈现了当时艺术与迅速发展的夜生活相交融的场景。

下城往事:1980年代的纽约艺术现场

展览现场

“身陷危机”章节则再现了艾滋病对80年代的沉重打击。面对自身的死亡,或为了纪念逝去的朋友,艺术家们以带有浓重忧郁色彩的作品试图唤起人们对身体脆弱性的关注。

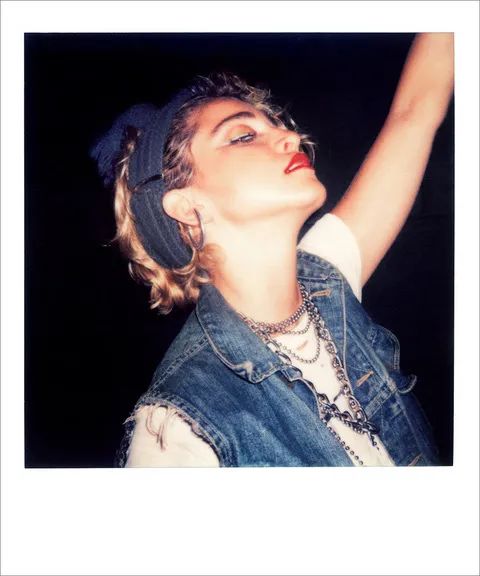

面对悲伤,许多艺术家一如在“现场”章节中马里珀和曾广智镜头下聚会的音乐家、歌星和俱乐部成员那样,试图在群体中寻求藉慰。除了在俱乐部中所展现的角色之外,艺术家们还对新的身份和自我表演模式展开了探索。

“流动的身份”章节中,阿什利·比克顿将自己风格化的个人品牌置于企业商标之中、斯特蒂文特则复制了凯斯·哈林的作品,洛兰·奥格雷迪通过行为表演挑战了艺术界内外对黑人身份的构建与接纳。

下城往事:1980年代的纽约艺术现场

展览现场

在“神话与原型”章节中,不拘一格的艺术家,如罗伯特·霍金斯、珍妮·霍尔泽、托马斯·拉尼根-施密特、尼古拉斯·穆法雷格、辛迪·舍曼、白南准、理查德·普林斯和南希·斯佩罗,通过对漫画、低俗小说和神话中图像的挪用和批判,介入美国例外主义的叙述,并打破了人们对性别的既定观念。

下城往事:1980年代的纽约艺术现场

展览现场

正因如此,展览的最后一章“物逝人非”(Obsolete Creatures)转向20世纪80时代落寞的谢幕,此章节标题源自黄马鼎描绘恐龙骨架的画作《过时的生物》(Obsolete Creatures),他也是众多不幸因艾滋病离世的杰出艺术家之一。

随着20世纪90年代的到来,纽约以及艺术家群体也发生了改变。就某些方面而言,下城区的艺术家们对街头文化、高级艺术(high art)和前沿技术的远见卓识已被广告和大众媒体所接纳。而在之后的十年间,互联网的发展开启了新的互联时代,并对纽约的世界文化之都的自我定位提出了挑战。

下城往事:1980年代的纽约艺术现场

展览现场

然而,“下城往事”所呈现的艺术实践在今时今日,尤其是在中国,仍然具有特殊的生命力,在中国当代艺术发展的早期,城市正是艺术灵感的重要来源。

此次展出的作品仍将激发观众的想象力,引导我们在充满变化以及不确定的当下,探究艺术和所有创造性自我表达的无数可能。

下城往事:1980年代的纽约艺术现场

展览现场

展览共同策展人卡洛·麦考密克表示道:“与UCCA合作令人激动,UCCA过去曾出色地将真正重要的西方艺术介绍给中国观众。出于分享、试图让观众了解我们过去的经历、恐惧和希望,我们构思了‘下城往事’,并相信尽管我们存在种种不同,但依然可以从过去面对的挑战和试图解决问题的方式中找到许多共通性。

下城往事:1980年代的纽约艺术现场

展览现场

20世纪80年代初的纽约同时蕴含着巨大的希望与问题,艺术家们对艺术与社会发展的集体不满,引发了对过往或现状的质疑,激发了他们积极寻找新方向的热情。

当时的人们对过去倍感失望——现代主义、工业主义和城市主义的伟大计划已经没落——在质疑、遗弃和被忽视的真空中,新一代的艺术家,或以群体或以个人所展现出的非凡能量就此登上了历史舞台。”

03/

在「下城往事」与巴斯奎特相遇

“下城往事”汇聚了多件首次于中国展出的 让-米歇尔·巴斯奎特 的绘画和素描作品等。

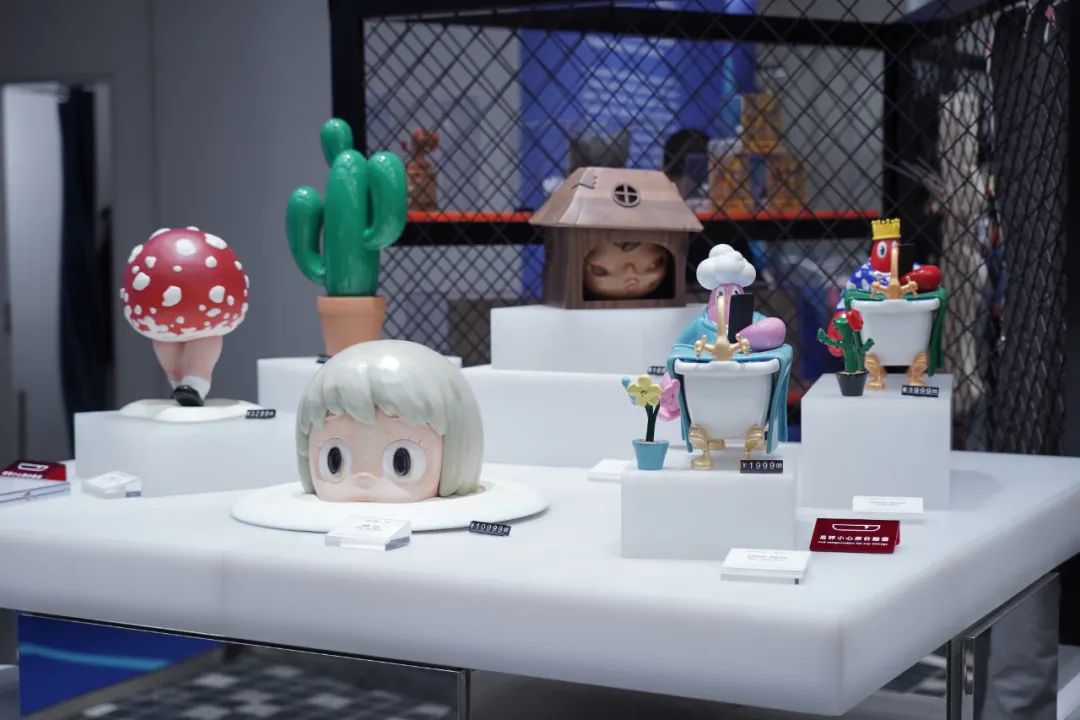

此次inner flow与UCCA商店达成合作,开启inner flow × 让-米歇尔·巴斯奎特 系列产品「Pez Dispenser」艺术挂钟&地毯的线下首发!

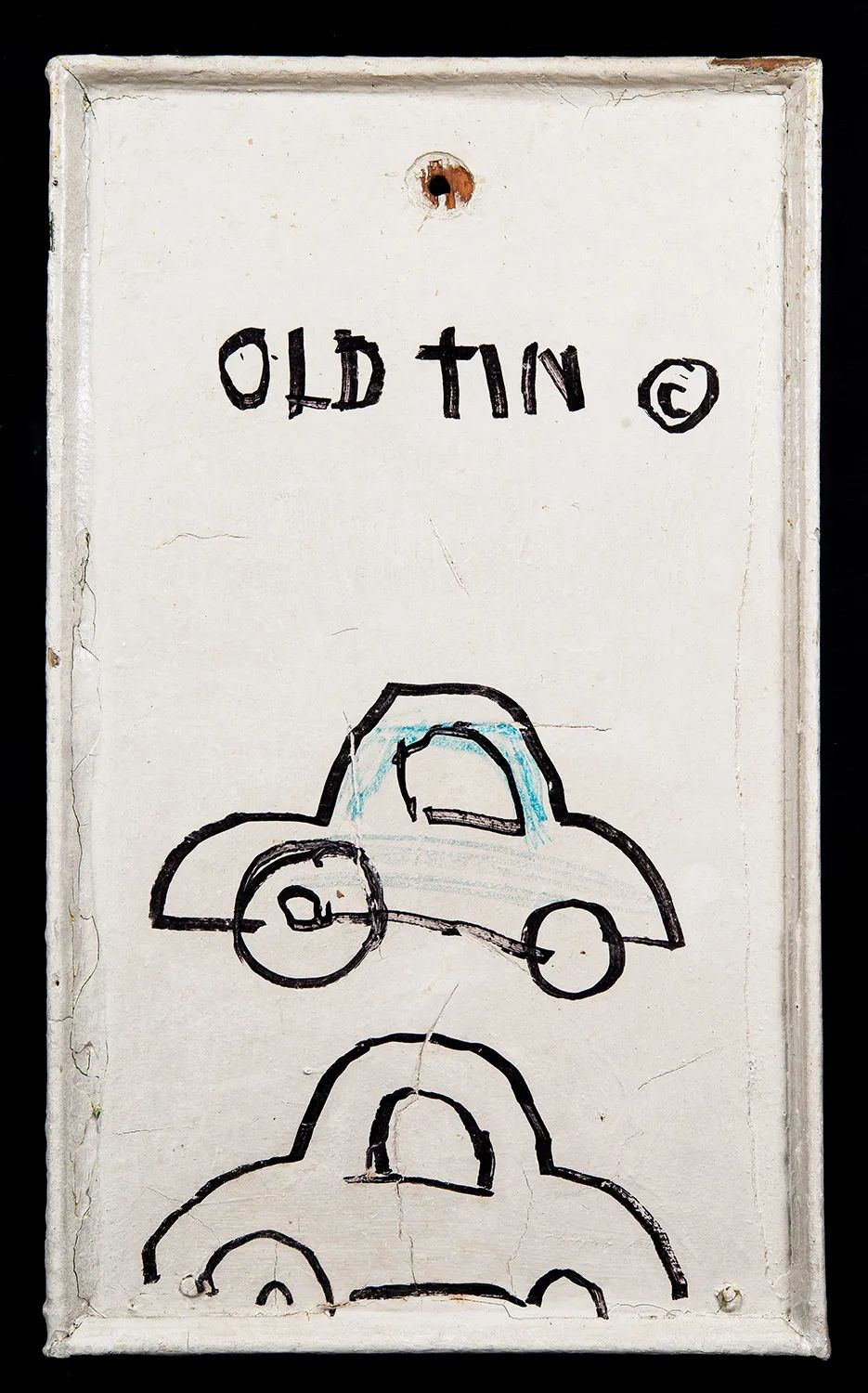

让-米歇尔·巴斯奎特(1960-1988),《无题(傻瓜©)》,约1985,木板上复印纸,25.4 × 20.3 cm。©让-米歇尔·巴斯奎特遗产,Artestar授权,纽约。图片由私人收藏者提供。

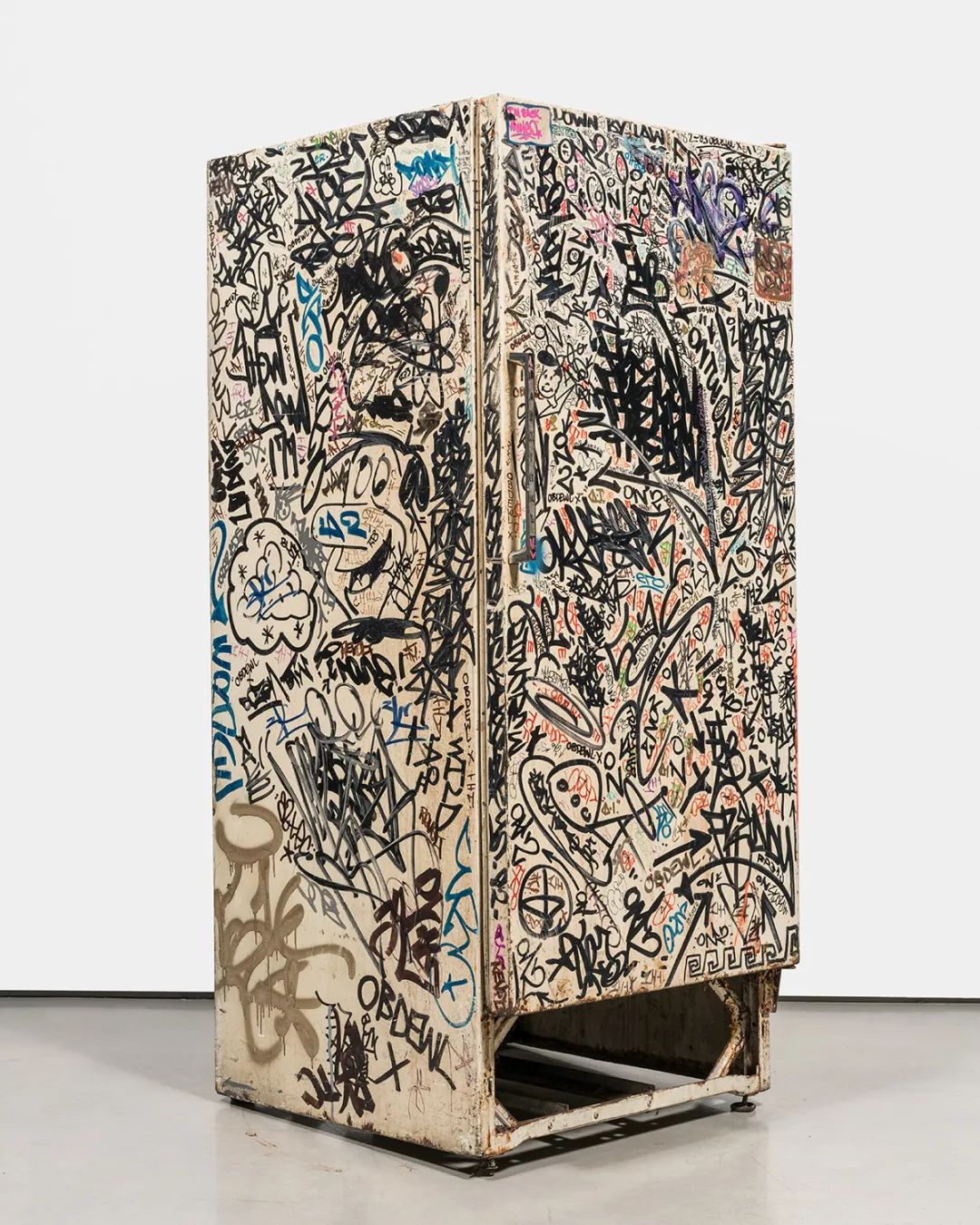

让-米歇尔·巴斯奎特(1960-1988)与凯斯·哈林(1958-1990)、ERO(1967-2011)、“妙手佛迪”(生于1959)、富图拉(生于1955)、“粉红夫人”(生于1964)、艾瑞克·哈兹(生于1961)、LA 2(生于1967)、曾广智(1950-1990)、肯尼·沙夫(生于1958)、拉梅尔兹(1960-2010)合作,《无题(趣味冰箱)》,1982,冰箱上综合媒介、丙烯、喷漆、墨水记号笔,143.5 × 61 × 64.8 cm。©让-米歇尔·巴斯奎特遗产,Artestar授权,纽约。图片由私人收藏者提供。

「Pez Dispenser」艺术挂钟机芯完全进口,计时更准确,使用寿命更长。主体采用椴木多层实木版,由数控切割而成,并由职业匠人多次打磨边缘,以达到完全光滑的高级质感。

如您无法到场,inner flow 小程序正在限时发售这两款巴斯奎特的艺术家居单品,10月9日将结束线上预售。您可点击下方进入选购,数量有限,请勿错过。

除巴斯奎特之外,inner flow 与合作艺术家菲利普·考尔伯特、孙一钿、殷越、没影和 Lang 推出的艺术雕塑也在UCCA商店同期亮相。

期待在「下城往事」展,与您相遇。

END

彼得·于亚尔(1934-1987),《垃圾,纽约》,1985,颜料油墨相纸,37.5 × 37.5 cm,共10版。©彼得·于亚尔档案/艺术家权益协会(ARS),纽约。图片由彼得·于亚尔档案和纽约佩斯画廊提供。

Peter Hujar (1934-1987), Trash, New York, 1985, pigmented ink print, 37.5 × 37.5 cm, edition of 10. © The Peter Hujar Archive, LLC/Artists Rights Society (ARS). Courtesy The Peter Hujar Archive, LLC and Pace Gallery, New York.

凯斯·哈林(1958-1990),《无题(脸)》,1982,金属邮政车顶喷绘,213.4 × 190.5 cm。©凯斯·哈林遗产,Artestar授权,纽约。图片由私人收藏者提供。

Keith Haring (1958-1990), Untitled (face), 1982, spray paint on postal truck roof (metal), 213.4 × 190.5 cm. © Estate of Keith Haring. Licensed by Artestar, New York. Courtesy Private Collection, USA.

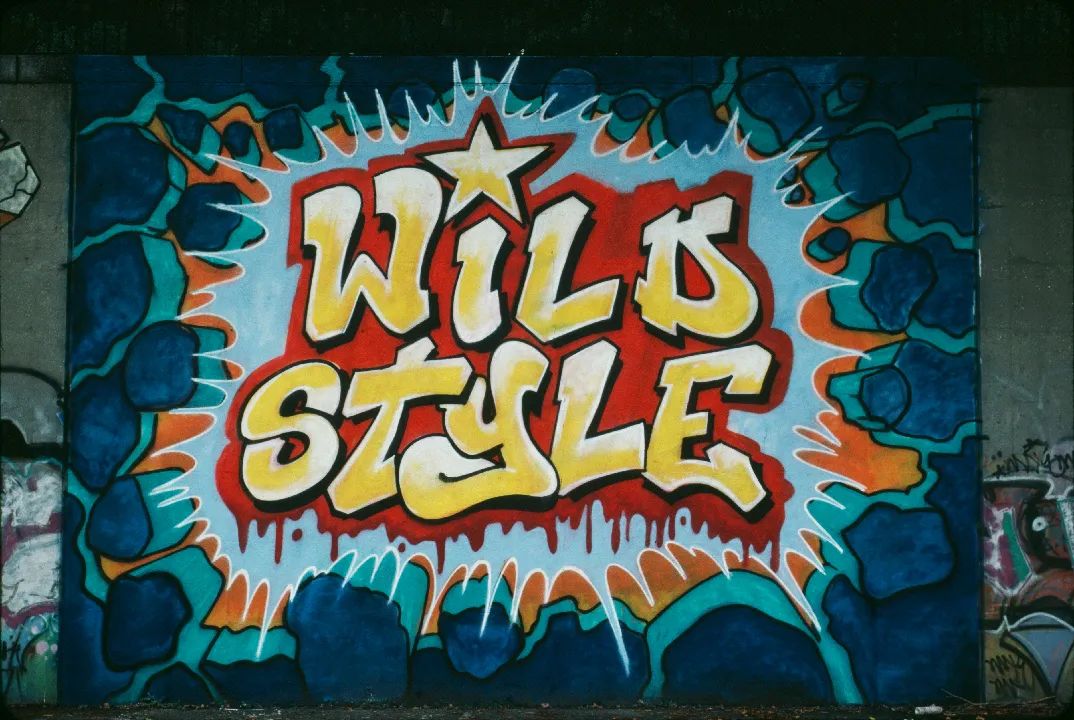

查理·阿赫恩(生于1951),《伴我闯天涯》(海报),1983,彩色单声道影像,1.37:1,82分钟。图片由艺术家提供。

Charlie Ahearn (b. 1951), Wild Style (Poster), 1983, video, 1.37:1, color, mono sound, 82'00". Courtesy the artist.

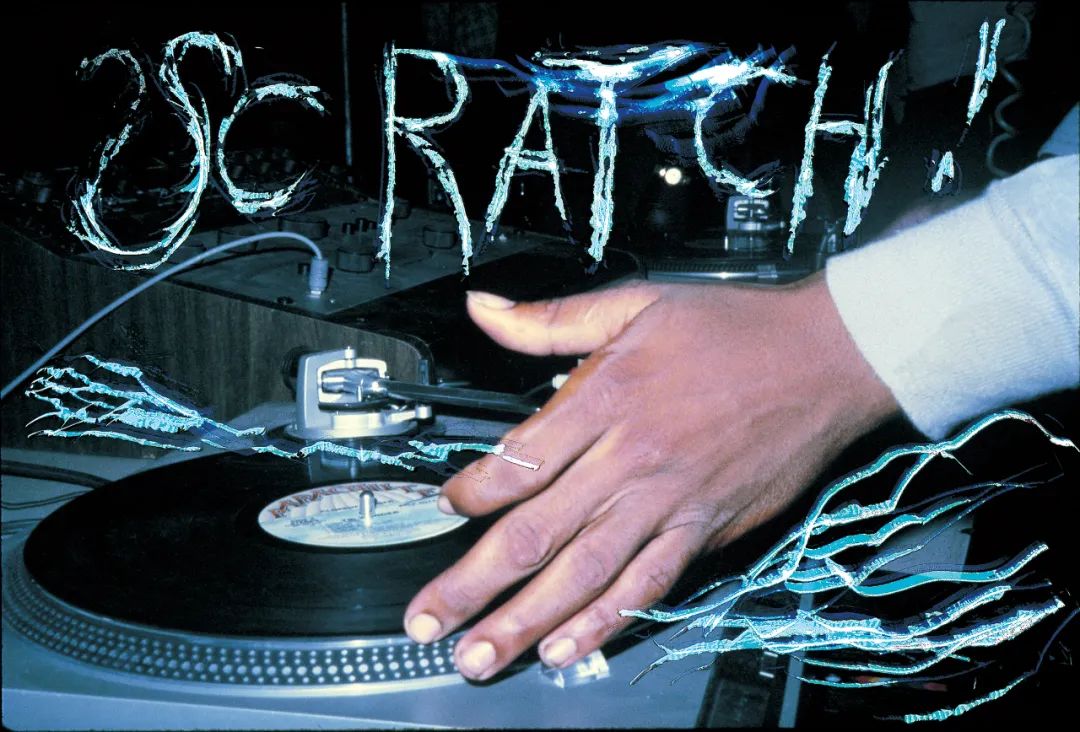

查理·阿赫恩(生于1951),《摇滚吧!(“忙碌蜂”)刮痕幻灯片》,约1980,艺术微喷,30 × 42 cm。图片由艺术家提供。

Charlie Ahearn (b. 1951), ROCK ON! (Busy Bee), Scratch Slide, c. 1980, Pigment print, 30 × 42 cm. Courtesy the artist.

查理·阿赫恩(生于1951),《黛比·哈利、“妙手佛迪”、“闪耀大师”、金发美女乐队的克里斯·史坦与特蕾西·沃姆沃斯》,约1980,艺术微喷,30 × 42 cm。图片由艺术家提供。

Charlie Ahearn (b. 1951), Debbie Harry, Fab 5 Freddy, Grandmaster Flash, Chris Stein of Blondie, and Tracy Wormworth, c. 1980, Pigment print, 30 × 42 cm. Courtesy the artist.

查理·阿赫恩(生于1951),《金·凯斯、“妙手佛迪”、“忙碌蜂”等人》,约1980,艺术微喷,30 × 42 cm。图片由艺术家提供。

Charlie Ahearn (b. 1951), King Kase, Fab 5 Freddy, Busy Bee, and Others, c. 1980, Pigment print, 30 × 42 cm. Courtesy the artist.

查理·阿赫恩(生于1951),《“DJ爱虫”、“忙碌蜂”和“卡兹大师”在名人俱乐部》,约1980,艺术微喷,30 × 42 cm。图片由艺术家提供。

Charlie Ahearn (b. 1951), DJ Lovebug, Busy Bee, and Grand Master Caz in Celebrity Club, c. 1980, Pigment print, 30 × 42 cm. Courtesy the artist.

查理·阿赫恩(生于1951),《李在下东区废旧大楼的工作室中》,约1980,艺术微喷,30 × 42 cm。图片由艺术家提供。

Charlie Ahearn (b. 1951), LEE in Abandoned Building Studio Lower East Side, c. 1980, Pigment print, 30 × 42 cm. Courtesy the artist.

查理·阿赫恩(生于1951),《<着迷>音乐录影带拍摄现场的黛比·哈利和金发美女乐队成员,以及背景中正在创作的李·奎诺尼斯和“妙手佛迪”》,约1980,艺术微喷,30 × 42 cm。图片由艺术家提供。

Charlie Ahearn (b. 1951), “Rapture” Video Shoot with Debbie Harry and Blondie with Lee Quiñones and Fab 5 Freddy Painting in the Background, c. 1980, Pigment print, 30 × 42 cm. Courtesy the artist.

查理·阿赫恩(生于1951),《刮擦(DJ)幻灯片》,约1980,艺术微喷,30 × 42 cm。图片由艺术家提供。

Charlie Ahearn (b. 1951), SCRATCH (DJ) Slide, c. 1980, Pigment print, 30 × 42 cm. Courtesy the artist.

缪斯之城 The City as Muse

黄马鼎(1946-1999),《夏普和多蒂》,1984,布面丙烯,152.4 × 121.9 cm。KAWS收藏。图片由黄马鼎基金会与P·P·O·W画廊(纽约)提供。

Martin Wong, Sharp & Dottie, 1984, acrylic on canvas, 152.4 × 121.9 cm. Collection of KAWS. Courtesy the Martin Wong Foundation and P·P·O·W, New York.

黄马鼎(1946-1999),《洪水》,1984,亚麻布面丙烯,91.4 × 121.9 cm。KAWS收藏。图片由黄马鼎基金会与P·P·O·W画廊(纽约)提供。

Martin Wong (1946-1999), The Flood, 1984, acrylic on linen, 91.4 × 121.9 cm. Collection of KAWS. Courtesy the Martin Wong Foundation and P·P·O·W, New York.

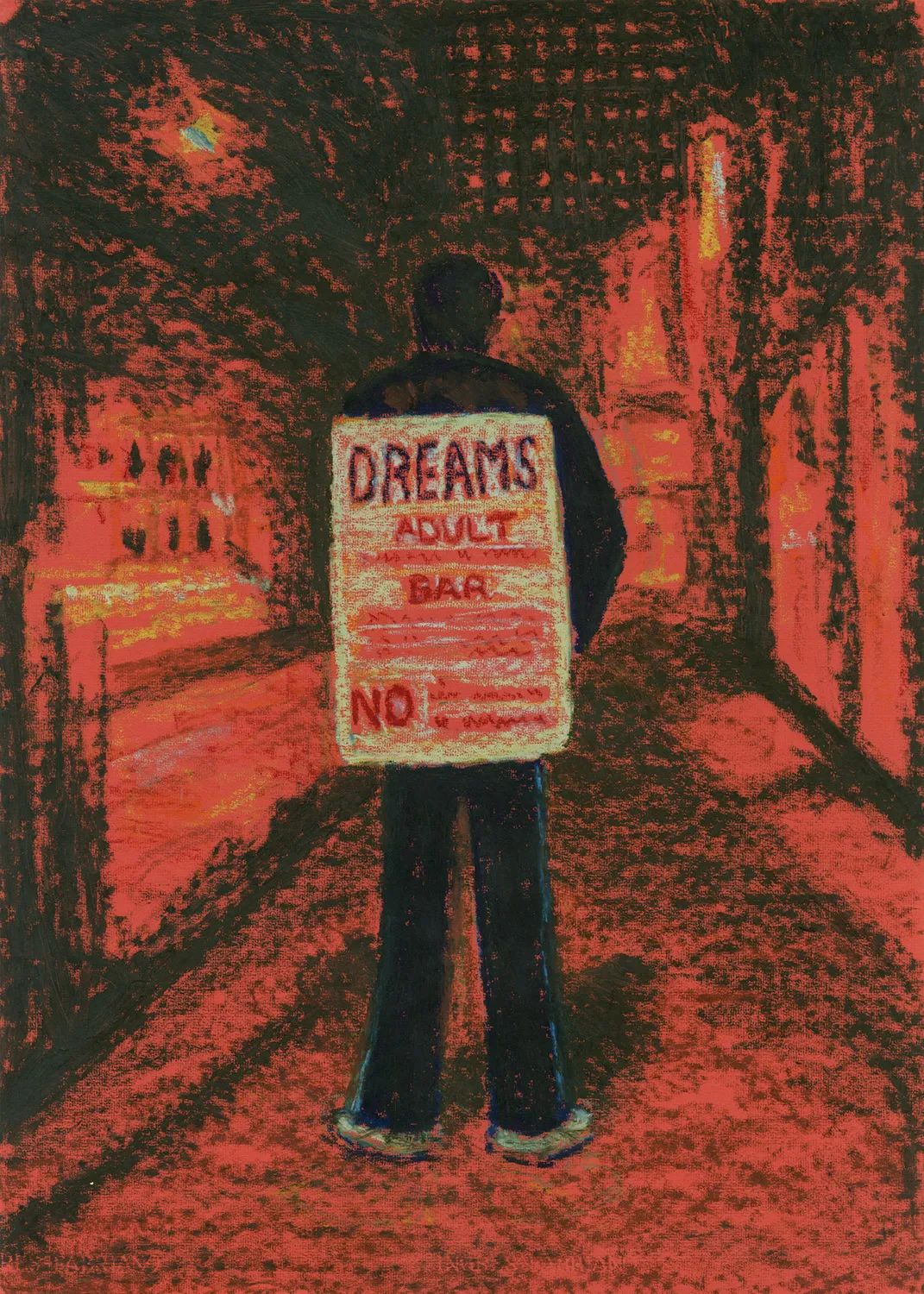

简·迪克森(生于1952),《梦想成人酒吧》,1985,红纸上油画棒,70.5 × 50.2 cm。KAWS收藏。图片由艺术家提供。

Jane Dickson (b. 1952), Dreams Adult Bar, 1985, oil stick on red paper, 70.5 × 50.2 cm. Collection of KAWS. Courtesy the artist.

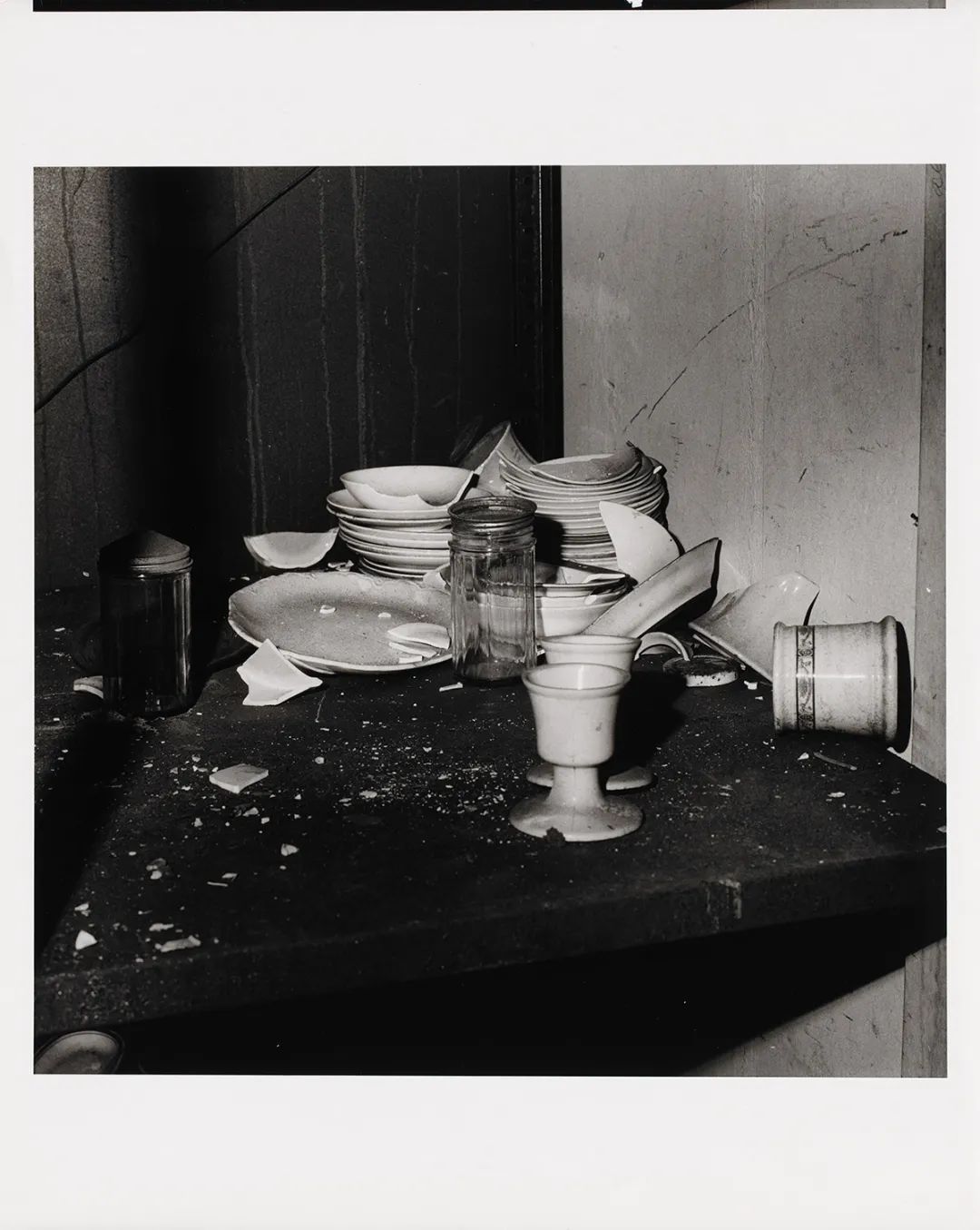

彼得·于亚尔(1934-1987),《碎餐具,纽瓦克市,新泽西》,1985,复古明胶银盐相纸,37.2 × 37.2 cm。©彼得·于亚尔档案/艺术家权益协会(ARS),纽约。图片由彼得·于亚尔档案和佩斯画廊提供。

Peter Hujar (1934-1987), Broken Dishes, Newark, NJ, 1985, vintage gelatin silver print, 37.2 × 37.2 cm. © The Peter Hujar Archive, LLC/Artists Rights Society (ARS). Courtesy The Peter Hujar Archive, LLC and Pace Gallery, New York.

约翰·阿赫恩(生于1951)与里戈贝托·托雷斯(生于1960),《玛丽亚问候母亲》,1988,玻璃钢上油彩,129.5 × 132.1 × 121.9 cm。图片由亚历山大和波宁画廊(纽约)提供。

John Ahearn (b. 1951) and Rigoberto Torres (b. 1960), Maria Greeting Her Mother, 1988, oil on fiberglass, 129.5 × 132.1 × 121.9 cm. Courtesy of Alexander and Bonin, New York.

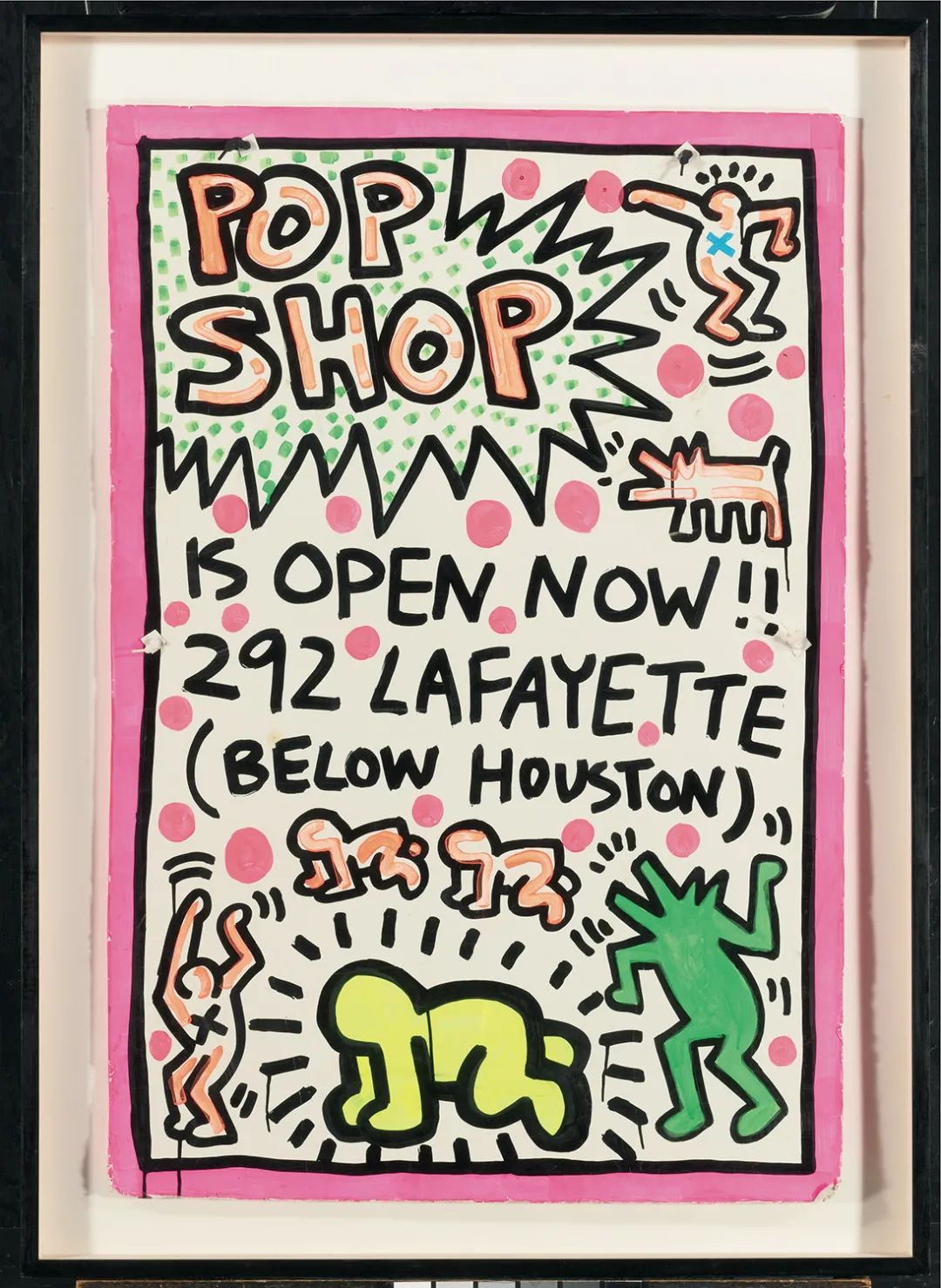

黑光 Blacklight

凯斯·哈林(1958-1990),《无题(波普商店 1)》,1984,板上综合媒介,152.4 × 101.6 cm。©凯斯·哈林遗产,Artestar授权,纽约。图片由私人收藏者提供。

Keith Haring (1958-1990), Untitled (Pop Shop 1), 1984, mixed media on board, 152.4 × 101.6 cm. © Estate of Keith Haring. Licensed by Artestar, New York. Courtesy Private Collection, USA.

展览时间:

2022年10月1日—2023年1月29日

地点:

北京798艺术区UCCA尤伦斯当代艺术中心

——来源 | ArtAlpha艺术阿尔法