书讯 | 刘九庵讲书画鉴定/ 新中国古代书画鉴定纪事

文/刘凯/赵墨

鉴真馆·刘九庵讲书画鉴定

刘九庵 口述 刘凯 编

上海书画出版社

2023年5月

故宫博物院有近五万件绘画藏品,近千件系国家一级文物,几乎囊括了中国绘画发展各历史时期的名家名品。在这数千件一级文物中,有一件画轴特别值得一提,它就是南宋佚名绢本风俗画——《柳荫群盲图轴》。

南宋 佚名《柳荫群盲图轴》,绢本设色,纵 82 厘米,横 78.5厘米, 故宫博物院藏

《故宫博物院藏文物珍品全集·晋唐两宋绘画·人物风俗》记:

《柳荫群盲图轴》是一幅风俗画。图绘柳树下,三盲人叫骂斗殴,衣衫撕裂,帽巾落地,几人拼力劝架。算命先生在一张桌前祷告上苍,一老者拄杖大笑,童子牵牛[驴]而立。柴门内有老人及幼童向外张望。联想南宋朝廷不顾民族危难,内部盲目斗争的背景,令人感悟到画中意味。图中柳树、柴门、小桥、人物,均以墨笔勾勒,衣纹用钉头描,柳树略施淡色,笔法劲力,具有时代特色。

这件画轴乍看寻常,却有一段不平凡的入藏经历。

1958年,武汉军区后勤部政治部拟向故宫博物院捐赠一批书画。这批书画据说是在20世纪50年代初期,不法商人拟盗运出国被检查扣留下来的。有些已经被喜好者取走,有些被拿来做悬挂装饰,还有些认为不好的就被烧毁,只剩了这些。故宫博物院随即安排了一位书画鉴定专家前往鉴定和接收。当专家抵达武汉“逐件看过”之后,发现这批书画“多属伪劣之品”,唯独挑了这一件,先行“办理了捐赠手续”携带回京。

当年的这位专家就是刘九庵先生。

两度参加鉴定小组

出身寒门的书画鉴定家

刘九庵(1915—1999),中国古书画鉴定家。

刘九庵出身于农民家庭。他自幼家境贫寒,3岁时丧母,由祖母抚育成人。14岁时,在北京琉璃厂“悦古斋”字画店学徒。据其回忆,当学徒非常辛苦,不仅要了解店里规矩,而且要眼里有活儿、手脚要勤快,三年没有尝过坐的滋味。刘九庵勤奋好学,处处留心,店里买进、卖出文物时,他就留意听人家怎么讲,是真是伪,时常向店里的老先生和伙计请教,边问边学,等到晚上其他人都睡下了,他再点上煤油灯,盖上纸罩,查书做笔记。偶尔被掌柜看到,还要受到训斥:“不是让你到这里来学习的!”真可谓之“偷艺”。

在当了12年学徒之后,刘九庵26岁开始自己经营,凭着诚实可靠的信誉, 从各家画店取书画卖,卖出以后再付款,卖不了就原物璧回。他非常注重向同行学习,经常与其他书画经营者讨论遇到的问题、观摩所收藏的东西,或是向一些收藏家借些字画举办展览。

1949年,百废待兴。故宫博物院急需人品优异、口碑好、眼力好的书画鉴定收购人才。1956年,刘九庵由张珩、陈半丁推荐,进入故宫博物院,从事故宫书画整理、鉴定、征集、研究等工作。

1962年至1964年,刘九庵参加了文化部文物局组织的以张珩为首的全国博物馆鉴定小组。小组成员最初为张珩、谢稚柳和韩慎先,但韩不久即故去,刘九庵被确定为三人小组成员。他们经天津、哈尔滨、长春、沈阳、旅顺、大连跨越四个省市,鉴定当地博物馆所藏古书画,历时约半年。兹后,因张珩先生英年早逝,改为刘九庵同谢稚柳、启功二先生共赴湖北、四川等地鉴定书画。

1983年,国家文物局再次组建“中国古代书画鉴定小组”,成员共七位:谢稚柳、启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、傅熹年、谢辰生。鉴定小组负责对全国各地文博机构收藏的古代书画进行鉴定,足迹遍布全国25个省、市、自治区,对208家收藏古代书画单位的61000余件古书画逐一进行鉴定,历时达7年之久。有关这次鉴定的一些细节至今仍然广为流传,甚至被描述得颇为传奇。

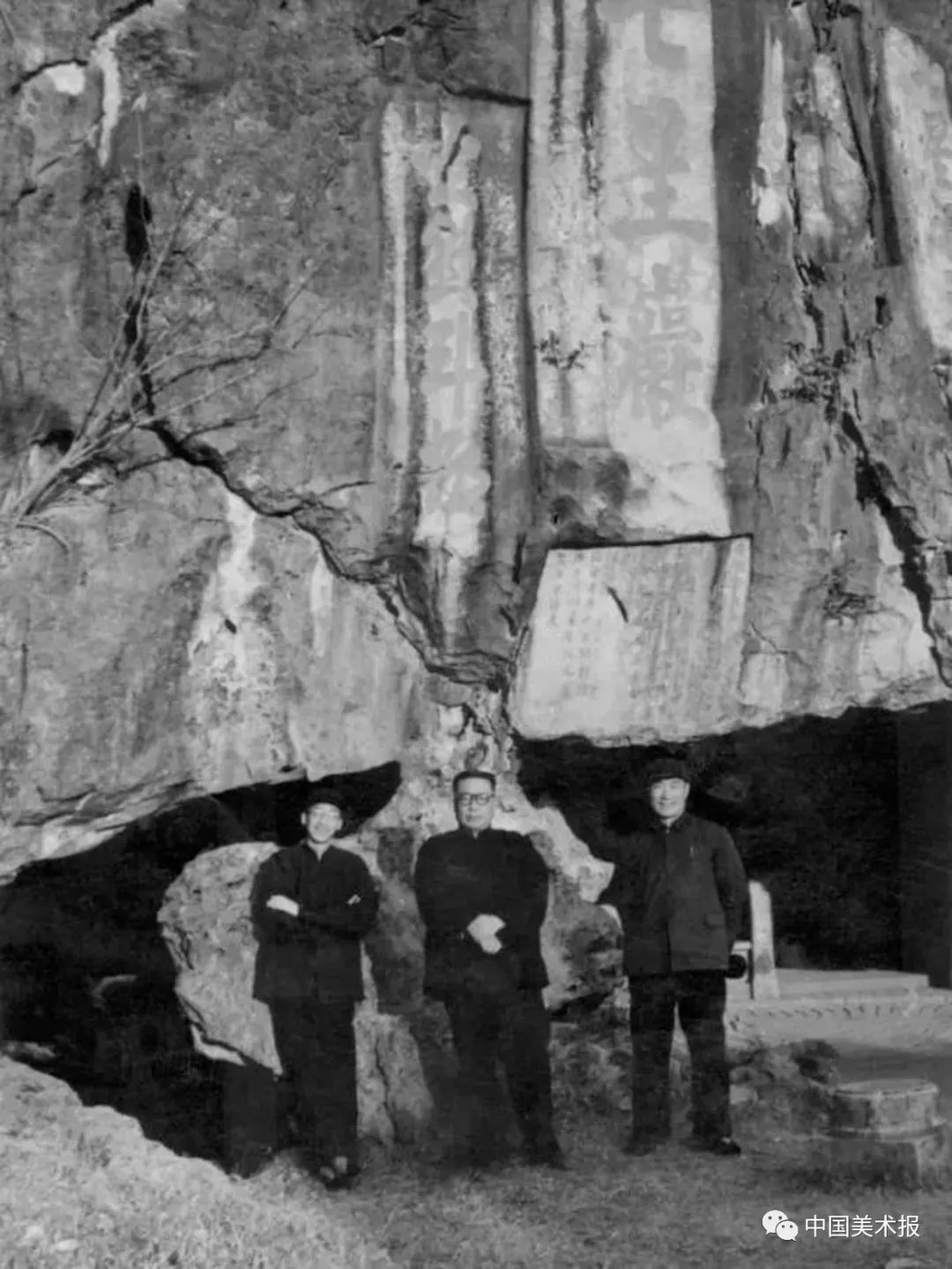

中国古代书画鉴定小组全体成员

左起:谢辰生、刘九庵、杨仁恺、谢稚柳、启功、徐邦达、傅熹年

由此,奠定了刘九庵在中国古书画鉴定领域的权威地位。

珍贵记录!

回到29年前“全国重要书画赝品展”去上一堂书画鉴定名家课

1994年10月,在国家文物局的支持下,刘九庵先生在故宫博物院主持举办了“全国重要书画赝品展”。这是国内外首次以书画赝品为主题的展览。来自全国35个单位的两百余件书画赝品,皆是有较高水准的作品,分门别类以摹、临、仿、代、改、造各种手法加以区分,另选真迹作为对比,取得了极好的教学效果。在展览的同时,还开办了四期“书画鉴定高级研讨班”,聘请了徐邦达、启功、刘九庵、傅熹年等先生授课。

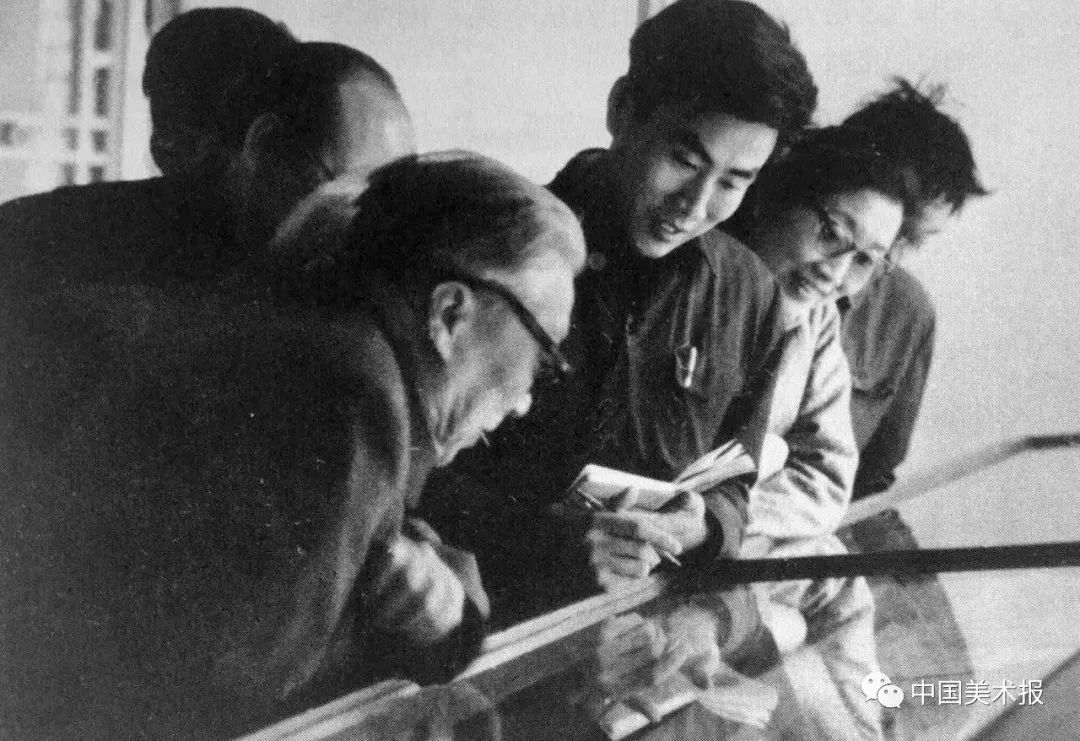

右起:刘九庵、徐邦达、傅熹年

本书有幸收录刘九庵先生在此展览期间一节宝贵的书画鉴定课,通过口述、笔录的方式,重新整理编排,并配合高清图版,力图真实、准确且生动地还原刘九庵先生的教学课堂。课程总时长达2小时,讲课内容涵盖了自东晋至清的19位书画家、近30件书画作品的真伪鉴别分析,可以说汇集了刘九庵先生颇具代表性的研究成果。

刘九庵先生在课程中所谈的问题大都非常具体、细致,相较于专高门槛的学术论文,更容易被理解和掌握,极具可操作性。他以极细心认真的比较研究,揭示了许多在断代辨伪中便于掌握和记忆的细节。例如在讲沈周伪作《飞来峰图》轴时,对书画作伪手段“转山头”作了明确的解释:

当初我们看的时候,打开一看是假的,但是再看看下边确实画得很好,并且收藏印也都对。这个东西是因为上边残了,残了以后,后人把上边这一部分去掉了,另补的纸。补完了纸以后,后来题了这个字,这个画是真迹。这种作品叫“转山头”。上边本来就是补的纸,随着淡墨染一染,把接纸的痕迹掩盖住,让你看不出来。

(传)明 沈周《飞来峰图》轴 (真画假款)

中国文物交流中心藏

数十年古书画鉴定研究之精华

不容错过的书画鉴定实用指南

1古代书画作伪方法都有哪些?

“后门造”“苏州片”“河南造”各有什么不同?

识真和辨伪是书画鉴定必然绕不开的两个课题。“既想知真,必须知假”,在本书开篇《谈中国古代书画鉴定》一文中,刘九庵先生提到书画鉴定首先“要对历来作伪的方法了若指掌”。

他首先列举了摹、临、仿、代、改、造六种作伪的方法,并分别详细举例。比如提到给董其昌代笔最多的是沈士充:

代笔最多的要算是明人董其昌,因董其昌不擅长画舟桥、人物、建筑题材的作品,常请人来代笔作画。……其中代笔最多,得到董其昌认可,且现存有实物证据的就是沈士充(子居)。只有沈士充代笔的画,董其昌是要亲自落款的,其他人的代笔,董其昌较少落款。董曾自言:“题楷书(小楷书)款的,才是亲笔。”董其昌楷书功力很深,多写颜体,凡有楷书“其昌”款的作品,也就是董其昌最满意的作品。现存有六七件楷书款的作品,可算是董其昌的精品。董其昌作品落款很有特点,一般说字不写“玄宰”款,画不写“其昌”款。但苏州藏有一幅字,落“玄宰”款,确是董其昌真迹,所以,鉴别真伪的条件也不是绝对的。

比如全国不同地区造假的特点:

湖南造,清代开始出现在湖南长沙一带,作品大多是绫本,经染色有小米黄和湖蓝色两种,画法如同现代的钢笔速写,笔道直细,很有特征,字画皆然。其所伪冒的都是一些冷门名家的假画和明清之际节烈人物的作品。如南京博物院藏何吾驺《松石图》轴,以及上海朵云轩藏署款邹应龙、周光年等人的作品。这些人,史传上记载不少,而其书画作品却无遗存,无从比较,好事者以为奇,易将假造品作为真迹收藏。

明 何吾驺《松石图》轴(湖南造)

南京博物院藏

各时代作品所使用纸绢材料,装帧形式差异:

绢本的时代性变化不太大。绢的经纬紧密,灰尘不易浸着,光匀细致,历久不疲。其纹理没有变化就不太容易看出是宋代绢还是元代绢,这时就要看其原作的时代气息、风格特点。如故宫博物院收藏的马麟《层叠冰绡图》、宋徽宗《听琴图》,这两幅画的原迹保存很好,绢看上去很新,近人黄宾虹看过后误以为是新的。绢本因保管、收藏、悬挂和展看条件不同,其颜色变化很大。绢有很多种,还可分为扁丝绢、圆丝绢如五代南唐徐熙的画,其绢是用粗丝织成的,纹理很粗。画绢在每一个时期都有粗细之分,宫廷用绢都是很细密的,院外用的画绢多粗糙些。如明代画家在内廷供奉的多是用细绢,光匀细致,民间的就较粗一些了。

宋 马麟《层叠冰绡图》轴

故宫博物院藏

或是古代书画作品中的常用避讳规则:

封建社会对于君主和尊长的名字,在官、民的书写行文中不能直书,必须避讳,以示尊敬,自宋以后逐渐严格。所以,在古代书画作品中的题款、卷末题跋和书法原文中,往往出现避朝讳(避先朝和本朝帝王的名字)与避家讳(避作者先辈的名字)的情况。避讳方法主要有三:其一是缺笔,将要避讳的名字缺写一笔(多为缺写最后一笔);其二是将避讳的名字改写成同义字或同音字,严格者,连同音字也不许用,即为嫌名讳;其三是将避讳的名字空格不写。根据不同历史时期所避讳的字,一般可以判断书画作品的年代。当然,有时由于书写者的疏忽,当避讳而未避讳的情况也是有的,这也是鉴别书画真伪时应注意的。

最后特别值得一提的是,本书的文字材料均由刘九庵先生的嫡长孙刘凯先生一手整理,逐一审定,并倾情作序,讲述自己祖父治学之路上的传奇一生。

刘九庵与长孙刘凯(右一)在香港艺术馆

首发福利!

我们准备了精美的藏书票,由刘九庵嫡孙、编者刘凯先生为读者毛笔手书签名并钤印,数量极为有限,先到先得。

1参考资料1

秦明《刘九庵经典书画鉴定事迹钩沉》,《艺术工作》2022年第4期

余辉主编《晋唐两宋绘画·人物风俗》,上海:上海科学技术出版社、商务印书馆(香港)有限公司, 2005年5月,第230页

澎湃新闻:看刘九庵先生的“知真而辨伪”,故宫举办纪念座谈与文献展

鉴真馆·刘九庵讲书画鉴定

刘九庵 口述 刘凯 编

上海书画出版社

2023年5月

定价:88元

本书为上海书画出版社“鉴真馆”系列之一,为刘九庵的书画真伪鉴定文集。本书分为两部分:第一部分为“谈中国古代书画鉴定”,从摹、临、仿、代、改、造六个方面介绍中国古书画的作伪。第二部分是“书画伪作辨析”,是由1994年刘九庵赴台北讲座的笔录整理而成,首次整理出版。讲座内容为包括王羲之、苏轼、黄庭坚、赵孟頫、沈周、郑燮等在内的十几位古代著名书画家的作品真伪鉴定实例分析,通过具体案例,具体分析历代作伪的手段以及鉴定方法。全书均根据文稿配以高清图版,全彩印刷,为中国古书画鉴定学习者和爱好者的必读书籍。

刘九庵

刘九庵(1915—1999),中国古书画鉴定家。1956年入故宫博物院,专门从事古书画的征集、鉴定和研究工作,历任国家历史文物咨议委员会委员、国家文物局文物鉴定委员会常务委员,是我国文物博物馆界首批获得国务院批准享有特殊津贴的专家之一。曾两度参加国家文物局组织的“中国古书画鉴定组”,鉴别、鉴定古书画累计6万余件。他在清理、鉴别故宫博物院藏数万通的明清尺牍中,发现了大量具有重要文献价值的信札。他还在已被划为非文物的字画中,发现了宋人《柳荫群盲图》、元颜辉《山水》轴、元赵孟頫《行书五言诗》轴等国家一级文物,为国家挽救了珍贵文物,避免了重大损失。

刘凯

刘凯,1969年生于北京,刘九庵嫡孙。自幼受家庭文物艺术熏陶,1994年加入初创的中国嘉德国际拍卖有限公司,计19年拍卖工作过程中经手了大量中国书画。其间随时请教于祖父刘九庵先生外,亦多问学于徐邦达、傅熹年、萧燕翼及章津才先生。诸先生皆倾囊而授毫无保留,使之受益匪浅,对中国书画鉴定认识有了长足进步,并在主持中国嘉德古代书画拍卖期间取得优异成绩。2013年从中国嘉德离职,从事文化文物艺术品领域的投资工作。

“鉴真馆”系列1为上海书画出版社自2020年起陆续推出的一套聚焦中国古书画鉴定的丛书,现已出版《张珩怎样鉴定书画》《徐邦达讲书画鉴定》《谢稚柳讲书画鉴定》、《刘九庵讲书画鉴定》《王季迁书画过眼录》《苏庚春讲书画鉴定》6种。该系列汇聚近现代中国古书画鉴定大家,所收录文稿或为经典著述,或为首次公开的教学实录或珍贵手稿;有的偏重方法理论,有的注重实践经验,兼具专业性和可读性。这些杰出的古书画鉴定家所述鉴定理论与实例,对我们认识古书画鉴定的历史、方法极具启发意义。

新中国古代书画鉴定纪事

文/赵墨

自东晋以来,书画作为艺术品进入收藏领域,因此有了作伪和鉴定,特别是文人介入鉴定研究和作伪活动以来,更加大了古书画的辨伪难度,且文人士大夫在圣意不可违抗的封建王朝中,即便再有眼力,也不太可能公开表述不同于帝王的鉴定意见,甚至在私下的交友圈及个人著作中也不便多言。因此20世纪以前的书画鉴定活动及著录,一方面如宋徽宗朝编撰的《宣和书谱》《宣和画谱》以及清乾隆、嘉庆两朝的《石渠宝笈》《秘殿珠林》等大型书画工程一样,更注重对作品的整理和编目,多体现的是帝王意志,鉴定只是附着在著录过程中的客观需求,还远非一个专业、一门学科。另一方面,文人士大夫关于书画鉴定的经验之谈,大都散见于著录、题跋与随笔中,零碎片断,缺乏系统,且简略不详,不得其要领。因此,真正系统、专业、科学的,不囿于任何强势文化的古书画鉴定,应当说是有了现代意义的博物馆事业之后。

1983 年,全国书画巡回鉴定组在北京,前排高履芳、谢稚柳、谷牧、启功、徐邦达,后排谢辰生(左三)、杨仁恺(左四)、刘九庵(左六)

1914及1925年,在紫禁城中相继成立了古物陈列所和故宫博物院(1948年古物陈列所并入故宫博物院),那些原本属于清代皇室的私家收藏开始走进大众的视野。此后,故宫博物院陆续举办了一系列包括书画在内的文物展览,其中历代法书名画的创作年代、作者和名称基本上都是依据《石渠宝笈》《秘殿珠林》等清宫著录的结论进行展示的。也就是说,公布的是以乾隆为主的鉴定意见。当这些藏品向社会公开时,学术界不可能一味接受已有的鉴定结论,但1931年的“9·18事变”,基本上打断了学术界对皇家藏品的重新认识与研究,取而代之的热门议题是讨论文物是否应该留守北平。1933年,文物南迁开始,在八年抗战和三年解放战争中,文物不停地迁徙,早期书画鉴定问题的重新议定被长期搁置了。但故宫博物院依旧与一些学者乃至广大公众保持着联系,诸如:1934年应英国之邀,南迁文物选出部分精品赴伦敦展出,叶恭绰、赵叔孺、吴湖帆、徐邦达、庞莱臣、王季迁、陈定山等鉴赏家,一起作为审查委员拣选展品;1937年4月第二届“全国美展”,其阵容庞大的筹备委员会,几乎囊括了当时国内所有一流的书画家和学者,其中还展出了许多来自故宫的古书画。随着清宫书画的不断面世,学界开始发出“正本清源”的呼声,如故宫博物院第二任院长马衡在1937年就曾考证出原定为两宋之交的朱锐《赤壁图》卷实为金代画家武元直的作品。自20世纪50年代起,古代书画经过各种形式的频繁展示,辨伪工作变得更为紧迫,众多学者认为,彼时书画鉴定应该要为博物馆的展览、高校艺术史教学、出版社的古书画出版等,提供准确可靠的作品信息,以避免书画教学、展示与鉴定工作严重脱节,一些赝品书画被当做真迹用于展示和临摹。1950年,中央文化部文物局(今国家文物局)局长郑振铎调徐邦达到北京任该局文物处业务秘书,在北海团城负责征集、鉴定历代书画,征集、保护了散落在各地的3000多件书画珍品。1955年,徐邦达随着这些国宝奉调到故宫博物院并开辟了绘画馆,为故宫博物院书画收藏、展览和研究作了大量的开拓性工作。1961年,在周恩来总理的关怀下,成立了一支专业的古书画鉴定小组,由张珩、韩慎先和谢稚柳组成。由于故宫博物院的工作安排,拟定徐邦达、刘九庵要确保有一人参加。不幸的是,工作刚开始进行,韩慎先就因突发脑溢血而离世。

1962 年,刘九庵与谢稚柳(中)、张珩(左)在七星岩

随后不到两年的时间,以张珩为组长,谢稚柳、刘九庵为组员的书画鉴定小组为全国文物机构鉴定了十万余件文物,从中发现了许多淹没已久的书画珍品,亦鉴别出了大量伪劣品。同时,张珩第一次提出了“书画鉴定学”的概念,并建立了一套完整的书画鉴定理论,其鉴定的主要依据是“时代的风格和画家个人的风格”。与民国时期的书画鉴定家相比,张珩对鉴定理论的构建相对宏观,在理论叙述上有清晰的逻辑关系,并且能体现在具体的书画鉴定实践中。当然,他对中国书画鉴定的贡献不仅表现在具体的鉴定方法和理论研究的建树上,甚至对于整个书画鉴定的观念模式而言,都是一种质的转变。我们不难发现,后来的书画鉴定理论大多没有脱离张珩建立的模式。较早的如徐邦达《古书画鉴定概论》等,都以张珩的《怎样鉴定书画》为范本;其他如谢稚柳等书画鉴定家,虽然没有概论性的理论著作,但他所说的“内在依据”和“旁证”等内容,都源于张珩的主辅依据理论。

过去讲书画鉴定是一种本领、是一种眼力,但张珩之后,书画鉴定开始成为一门学问,他把这种传统的眼力和本领上升到了一个现代学科的高度。然而,1963年夏天,张珩被查出罹患肺癌,因手术失败而去世,那年,他才刚满五十岁。不难想象,如果天假年寿,张珩定会为中国古代书画鉴定提供更多的理论支撑,与推动鉴定思维的创新。

谢稚柳和全国书画巡回鉴定组在北京

张珩、韩慎先的先后离世,让鉴定工作再次搁置下来,待到十一届三中全会之后,恢复全国古书画鉴定工作被重新提上日程。这一时期,无论是“文革”客观上造成的大量私人收藏品的涌现,还是改革开放后,人们有机会看到世界各地博物馆藏品的实物与清晰影像资料,以及大量古书画开始在国内外文物拍卖市场上冒头,都带给中国古书画鉴定界以全新的挑战。鉴于此,谢稚柳和时任文物出版社社长的高履芳,分别写信给当时在国务院分管这方面工作的谷牧,呼吁尽快开展全国古代书画的巡回鉴定工作。国家文物局经过研究决定恢复这项工作,当时,负责组织协调巡回工作的谢辰生特地跑到上海告诉谢稚柳这个好消息,谢老高兴极了,特意与夫人陈佩秋一起请谢辰生到国际饭店吃西餐,滔滔不绝地谈了许多设想和意见。

1983年4月,在“全国古代书画巡回鉴定专家座谈会”上,由谢稚柳、启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、谢辰生、傅熹年组成的全国书画巡回鉴定组正式成立,谢稚柳和启功分别担任组长、副组长,他们不仅是全国一流的书画鉴定专家,又各有术业专攻。“清河谱录未盈帙,后死何人续阿章”是徐邦达当年悼念葱玉先生的诗文,正是这种舍我其谁的历史责任感,促使这些平均年龄70岁的老先生们,从1983年至1990年,每年两次离家外出开展鉴定工作,每次至少在三个月以上。八年间,小组行程数万里,遍及25个省、市、自治区的121个市县,208个书画收藏单位,甚至涉足部分私人收藏,共过目书画作品61596件,制作资料卡片34718份,对中国大陆保存的古代书画进行了一次全面的摸底、整理。

傅熹年、刘九庵、谢稚柳(从左至右)在辽宁鞍山鉴定书画

刘九庵是明清尺牍研究方面的权威专家,曾整理了数万通尺牍,使得他对历朝历代书法的时代共性和风格演进过程形成了具象的认知,遇到有关作品,即使暂时不知其人,从书风、格式、遣词用语和笺纸上也可大体推断其时代,要进一步查询其人,范围就缩小了很多。傅熹年则善于对有建筑物的绘画进行鉴定,这一点从他的《关于展子虔〈游春图〉年代的探讨》一文中,即可得到印证。文中具体分析了图中所画建筑物的斗拱、鸱尾和兽头的形制,分别与隋代的建筑风格相比对,最终考证出《游春图》的具体绘制年代“恐难早于北宋”,这样新颖的方法,让人耳目一新。

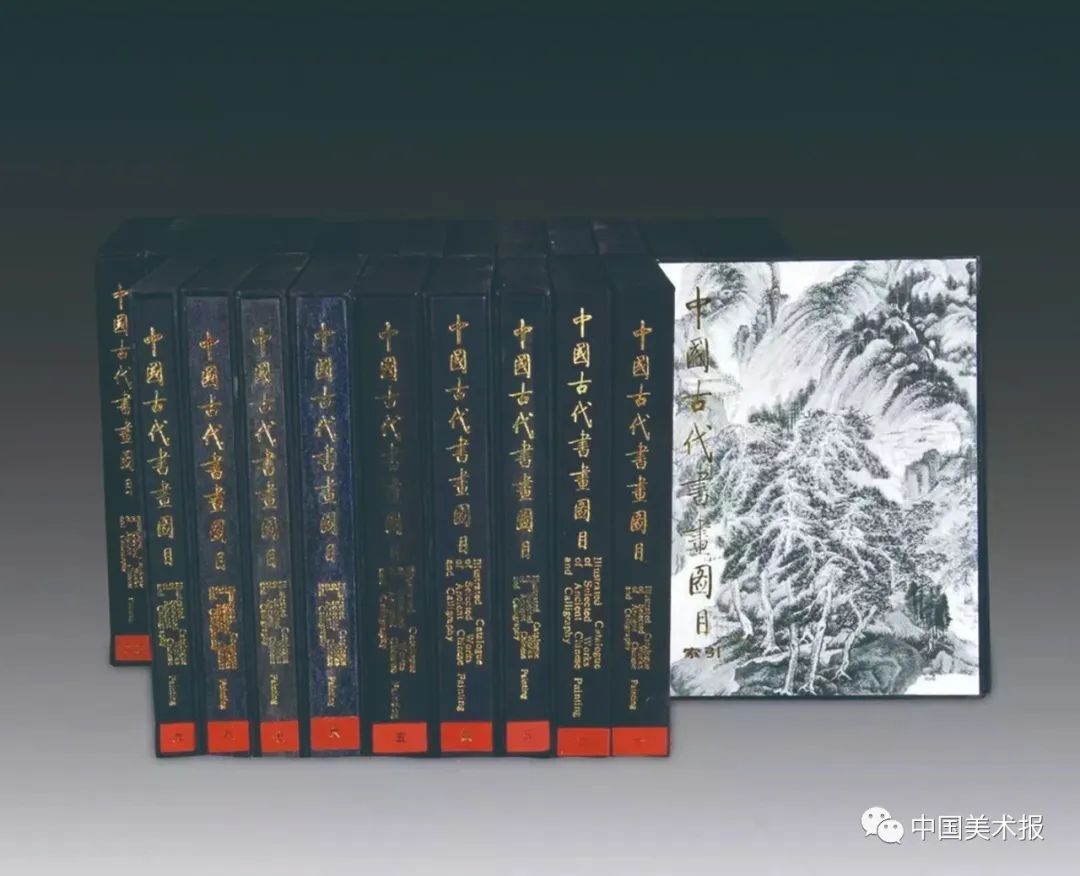

1990年5月鉴定工作结束后不久,10册《中国古代书画目录》完整出版,而另一套凝结了诸位先生们心血的巨著——24册的《中国古代书画图目》,也于2000年底全部出版。这两套书毫无疑问地成为研究中国古代书画的重要参考资料与古代书画鉴定的重要指导图录,称得上是“当代石渠宝笈”。需要特别指出的是,由于工作及身体方面的原因,徐邦达和启功参与全国书画鉴定小组的工作只到1985年9月,从此以后,这两套书的注释中,再没有出现过两位先生的鉴定意见,不得不说这是中国古代书画鉴定工作的极大损失。

文物出版社出版的《中国古代书画图目》

从一个更广阔的范围来看,诸位先生确立了坦诚求实和科学严谨的鉴定作风,更为系统地建立了古代书画的鉴定标尺,真实地还原了中国书画史的发展脉络,将原先只可意会的感性经验发展成可以传授的学术思想和研究方法,并上升到学派所必需的体系化的研究成果。而今,新一代书画鉴定家的成长,各地博物馆书画类展览的组织筹办,甚至当下古代书画类展览的观展热潮,在某种程度上都得益于此。

1999年,纽约大都会艺术博物馆召开有关董源《溪岸图》的国际学术研讨会,会上启功代表众多中国大陆学者,陈述了对该图创作年代的意见,即传为董源的《溪岸图》当属北宋初年之作,而不是所谓张大千的作伪之迹,展现出中国学者和华裔艺术史家对鉴定中国书画的话语权。以全国书画巡回鉴定组为代表的老一辈中国书画鉴定家的意义,不仅仅在于他们个人的学术成果,更是当国际学术界对某件古代书画的鉴定意见不一时,他们拥有绝对的话语权与相当强的信服力,进而能够彰显一个民族的文化尊严与文化自信。

谢稚柳、刘九庵、杨仁恺等在旅顺博物馆鉴定书画

2013年上海藏家刘益谦以5037万元人民币竞得苏轼《功甫帖》,此后上海博物馆先后在《新民晚报》《中国文物报》上发文质疑此件作品实为“清代双钩廓填伪本”,随后事件持续发酵,成为近年来收藏界、书画鉴定界的一大热点话题。《功甫帖》的纷争,实际上是近些年不绝于耳的中国古代书画真伪问题的一次集中爆发,其真伪争议所反映的本质问题是中国书画鉴定当下失语的窘境。除科技手段日渐介入书画鉴定及当代社会“去偶像化”的所谓个体觉醒外,造成古书画鉴定失语状态更为本质的原因,在于当下能称之为“鉴定巨擘”的学者太少了,从而也就丧失了对书画鉴定的话语权。

当然,我们不能否认老一辈古书画鉴定大家的出现与成长确实得益于特殊的历史机遇,但他们宗师地位的得来,也绝不仅仅得益于机遇。从他们身上,能够帮助我们厘清书画研究鉴定集大成者所需具备的条件:首先要热爱书画,最好是本人能写能画,这样才能更好地了解书画的笔性特点、艺术风格;要有机会看到数量庞大的古书画,唯此,才能掌握鉴定的标准,不识真,何以辨伪;还要天赋异禀,这既包括对书画艺术的感悟能力,又要具备非常好的记忆力和综合分析能力;要有深厚的文史知识功底,研究任何门类的中国古代文化,没有传统文化的积淀都是不行的;要有名师指点;要有专门的工作环境等等。除此之外,更不可或缺的,就是对古今鉴定成就的继承、总结、创新和发展。

1985 年,谢稚柳、徐邦达、杨仁恺、朱家溍、黄君实在美国波士顿美术馆鉴赏书画

如今,以全国书画巡回鉴定组为代表的老一辈中国古代书画鉴定大家多已仙逝,而像20世纪80年代那样规模与实力的全国书画巡回鉴定盛况,今后也恐难再有。好在这些古代书画,以及经由他们总结的相关鉴定方法与理论都还在,我们与它们的每一次遇见,都是人生中难得的精神际会。

1995 年,全国书画巡回鉴定组专家重新聚首北京达园,讨论《中国古代书画图目》的出版计划

——来源 | 中国美术报