把双年展融入城市,开幕半个月吸引20多万人,成都做到了

文/吕澎 李凝玉

2023成都双年展海报

7月,2023成都双年展开幕,相比2021年吸引超百万人观展,这一届双年展的规模更大,共展出476件作品,设有24个平行展,徐冰、隋建国、周春芽、何多苓、张晓刚、大卫·霍克尼(David Hockney)、白南准(Nam June Paik)等国内外著名艺术家的作品同台亮相。

2023成都双年展现场,成都市美术馆

成都双年展主打“观众友好、城市互动”,本届展期又恰逢大运会,开幕半个多月,观展人数已达20余万,日均人流量13000人次以上,每天的观展预约都几乎爆满,完全是一场全民艺术嘉年华。

我们连线了2023成都双年展艺术总监吕澎,和他聊了聊这一届成都双年展的看点和双年展对城市与公众的意义。

隋建国,《虚空现形——每一个人都是在场者》展览现场

3D 雕刻聚苯乙烯,900×650×700cm,2023

2023成都双年展现场,成都市美术馆

本届成都双年展以“时间引力”为主题,分为9个版块,“瞬间永恒、瞻星成梦、存在遥望、空间感知、凝视之思、未来考古、大地回声、心之所向、星链计划”。

展览共有来自22个国家及地区的235位艺术家的476件艺术作品。参展艺术家名单十分重磅,除了开头提到的艺术家,还有丁乙、缪晓春、张恩利、方力钧、袁运生、邱志杰、乔治·巴塞利兹( Georg Baselitz)、蒂姆·乌尔里希(Timm Ulrichs)、安东尼·葛姆雷(Antony Gormley)等国内外顶级艺术家。

大卫·霍克尼,“春至东约克郡沃得盖特地区”系列,2011

iPad 作画、纸上印刷

139.7×105.4cm×6

白南准,《无题(RCA Victor Deluxe电视)》,1996

老式电视机柜,单通道影像,丙烯酸涂料,玩具机器人 尺寸可变

进入第一个展厅,可以看到隋建国专门为2023成都双年展创作的巨型雕塑,延续他“盲人肖像”系列的创作方式,雕塑占据空间,让看不见的空间实体化;还可以看到大卫·霍克尼的iPad绘画、白南准代表性的电视机与机器人装置。

缪晓春,《大地之歌》(局部),2023

3D打印雕塑光敏树脂,尺寸可变

这届成都双年展在展现经典的同时,也力图呈现出艺术大咖们相对不为观众熟知的创作,或是最新的作品,熟悉之中又有新的感受。

缪晓春的2023年新作《大地之歌》占据了整个展览空间,这次他没有使用影像,而是创作了场景雕塑,作品呼应马勒《大地之歌》的六个乐章,上百个人物,如交响乐般壮阔。

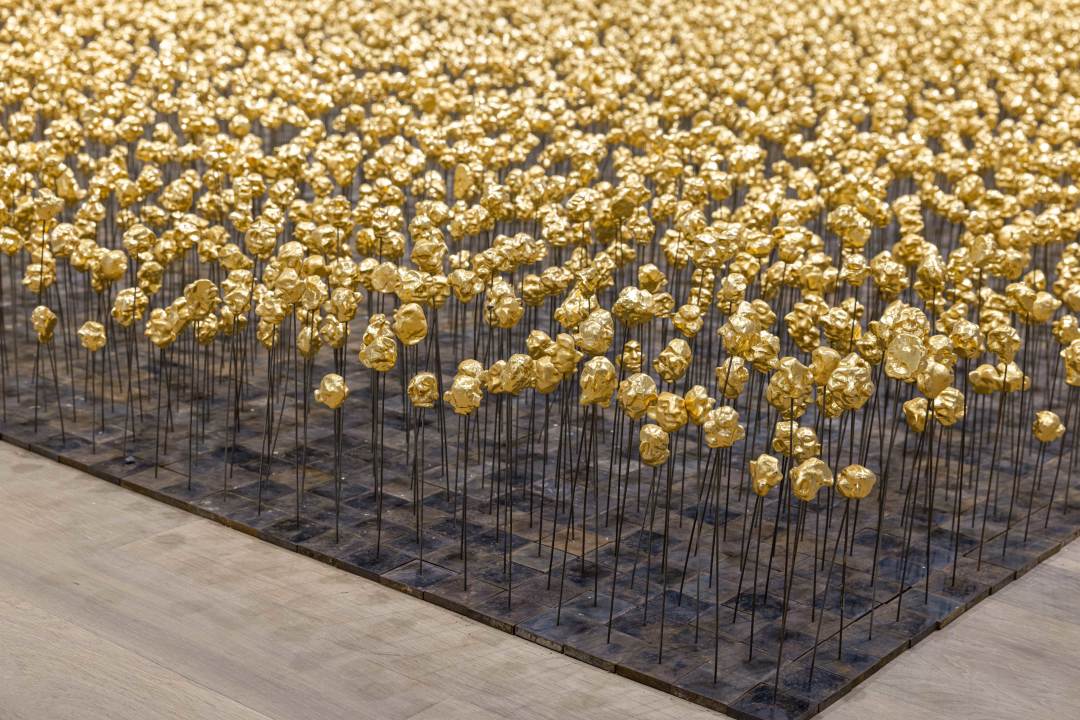

方力钧,《2006》,2006

铜,金箔,钢条,铁板

840×560×32cm

徐文恺,《我憎恨人但我爱你》,2017

单频彩色有声录像, 25'04''

陆平原,《画廊一夜》,2022

防锈漆、视频,尺寸可变

方力钧带来了装置《2006》,作品远看像是一个金色的花圃,近看每个花朵都是标志性的光头形象雕塑,一万五千多个头像带来了星罗棋布的视觉效果。

当然也不乏年轻艺术家的身影,如娜布其、林科、徐文恺、陆平原、陈萧伊、刘昕,毕业不久的陈扬、孙溥键等。

蒂姆·乌尔里希,《无法呼吸》,1989

装置,95×58×81cm×7

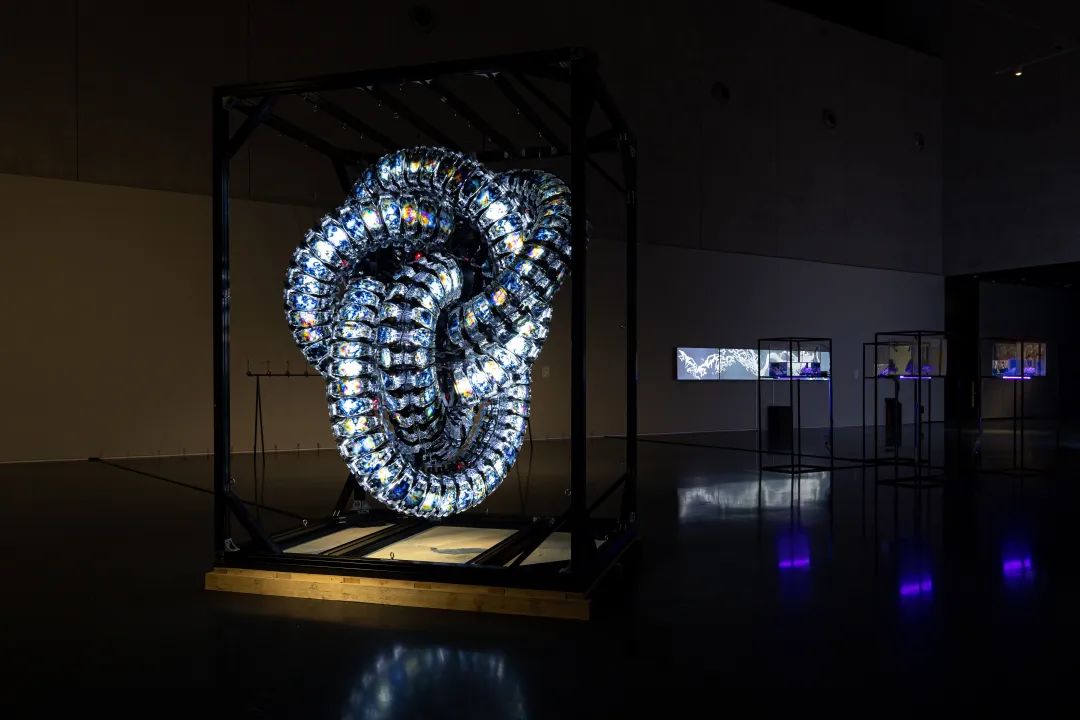

金允哲,《色度3》,2020

丙烯酸、铝、聚合物、LED

参展艺术家中近1/4为外国艺术家,有不少近几年在国内办过展或频繁亮相。

德国先锋艺术大师蒂姆·乌尔里希曾在成都展出过行为装置,这次他带来装置《无法呼吸》,内置电机的摇椅自动晃动,如同有了生命一般,艺术家借此表现一种“在时空里的徘徊”。

另一个让不少人驻足拍照的作品是韩国著名艺术家金允哲的装置“色度”系列,曾在去年威尼斯双年展展出。装置如同衔尾蛇,表面图像不断变化,金属部分像鳞片一样开合,动物化的机器引发人对技术的思考。

汉斯·欧普·德·贝克,《默演(3)》,2019

影像,44'22''

5月刚在北京举办过个展的汉斯·欧普·德·贝克(Hans Op De Beeck)带来了影像作品《默演(3)》。影片里,艺术家搭建了虚拟的当代都市场景和荒原、沙漠等自然风光,并将其像沙盘布景一样不断变化,给观众提供一个上帝视角,看万物。

瑞秋·罗斯,《一切及更多》,2015

高清视频(彩色、有声),

胶布,聚氯乙烯,地毯

尺寸可变

凯蒂·帕特森,《整体》,2016

混合媒体,球体直径82cm

也有在国际上备受关注的女性艺术家,像美国艺术家瑞秋·罗斯(Rachel Rose),2010年获得透纳奖的声音艺术家苏珊·菲利普斯(Susan Philipsz)等等。

还有苏格兰艺术家凯蒂·帕特森(Katie Paterson),她展出了代表作《整体》,迪斯科球上镶嵌着人类史上记录的几乎每一次日食的照片,投影照射下,整个空间星星点点,如宇宙一般。

李勇政,《有盐3》,2023

喜马拉雅盐,150×1000×10cm

如同成都本身亲和、闲适的气质,成都双年展主打观众友好,走进展厅,不少作品都邀请观众与其发生互动。

《无限》里有趣可爱的小怪兽用拟人的动态,或匆忙或笨拙地走过,让人忍俊不禁。艺术家陈扬搭建的迂回庭院里,陶瓷人物和场景,融合了《西游记》、民间故事、神话、无厘头的想象,如同梦境一般,吸引大批观众流连其中。

苏珊·德鲁门,《共鸣》,2023

水晶,玻璃,塑料,纸张,木料,金属,镜面球等

尺寸可变

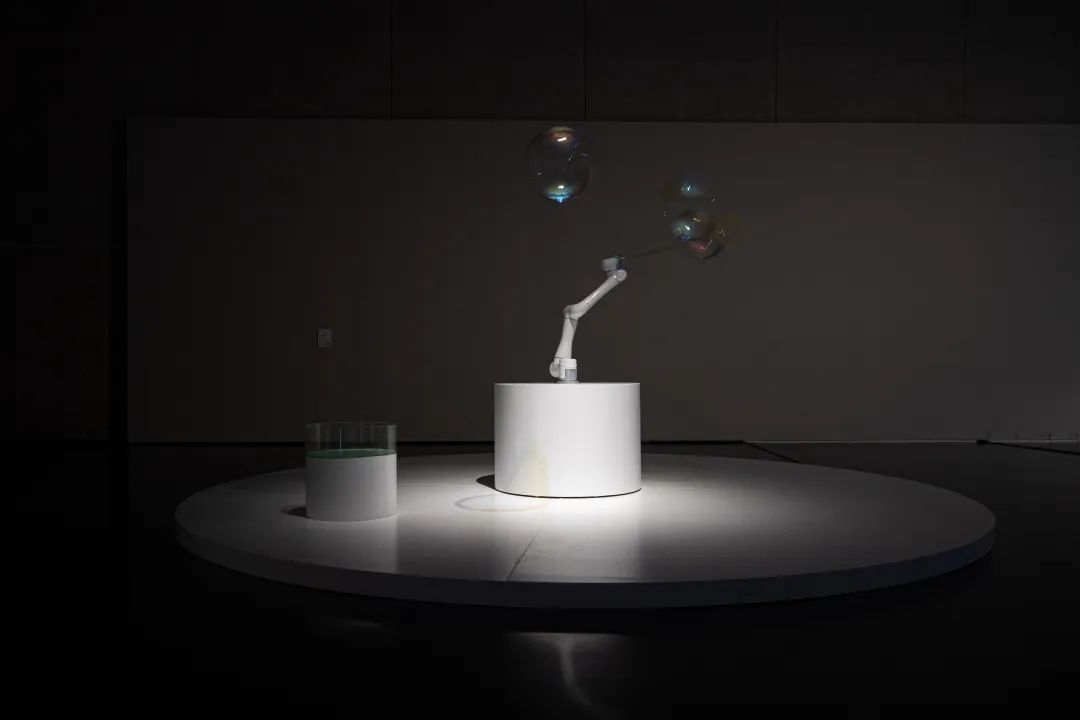

AATB(安德里亚·安纳&蒂博特·布雷韦),2019

《肥皂剧》,机器人装置

还有很多强视觉的作品。像苏珊·德鲁门(Suzan Drummen)用珠宝装饰的璀璨空间;作品《肥皂剧》中,机器手笨拙地吹着泡泡,引发人们对人工智能的思考——机器是否也能具有童心和想象力?

“作品的视觉好看”,这一句简单的评语,如今早已不再是暗示其“学术性缺乏”的贬义词,就像成都双年展艺术总监吕澎在采访中所说,“用炫的方式吸引观众,再引发思考。”

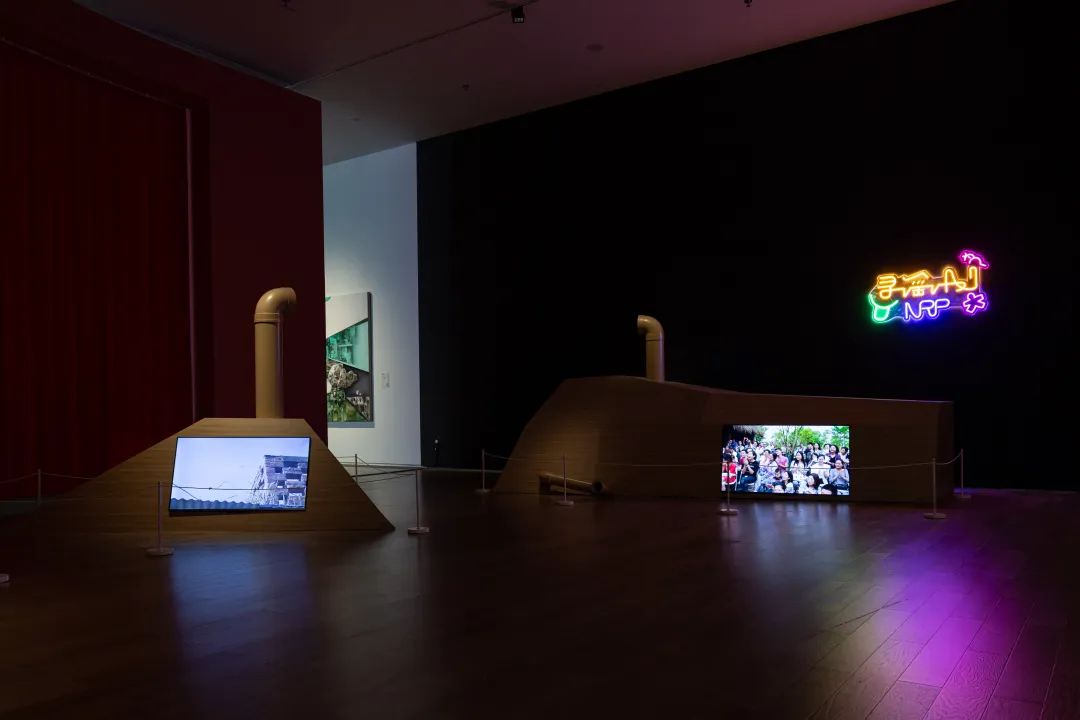

小河,《寻谣计划》,2022

装置,尺寸可变

艾敬,《我的母亲和我的家乡》,2012

废旧毛线、玻璃钢、硅胶、尺寸可变

还有不少作品引发70、80后观众的集体共鸣。像小河的《寻谣计划》,努力留住即将消逝的童谣。

艾敬用超级写实的手法塑造了以母亲为原型的雕塑,雕塑背后是不同颜色、材质的丝线织成的上百个布料,每一个上都织有“LOVE”的字样。它们拼合在一起,从高处,如瀑布一样悬挂下来,极具感染力。

肖全,《2032:我们期待的末来》,2012

摄影,尺寸可变

何利平,《花岗石3#》,2023

行为、影像、花岗石、水泥、不锈钢、铜、油漆、塑料、铁,200×70×70cm

除了和观众互动,城市双年展,自然要和所在的这座城市发生关联。

上一届成都双年展,曾引发了一些“不够本土化”的争议,这一届从主题“时间引力”到一些分策展单元,都能看到“在地性”这个要素。

除了一定比例的成都艺术家参展,如何多苓、周春芽、郭伟、赵能智、杨冕、肖全、何利平、李勇政等,更重要的是,成都这座城市,成为了作品表现的对象。

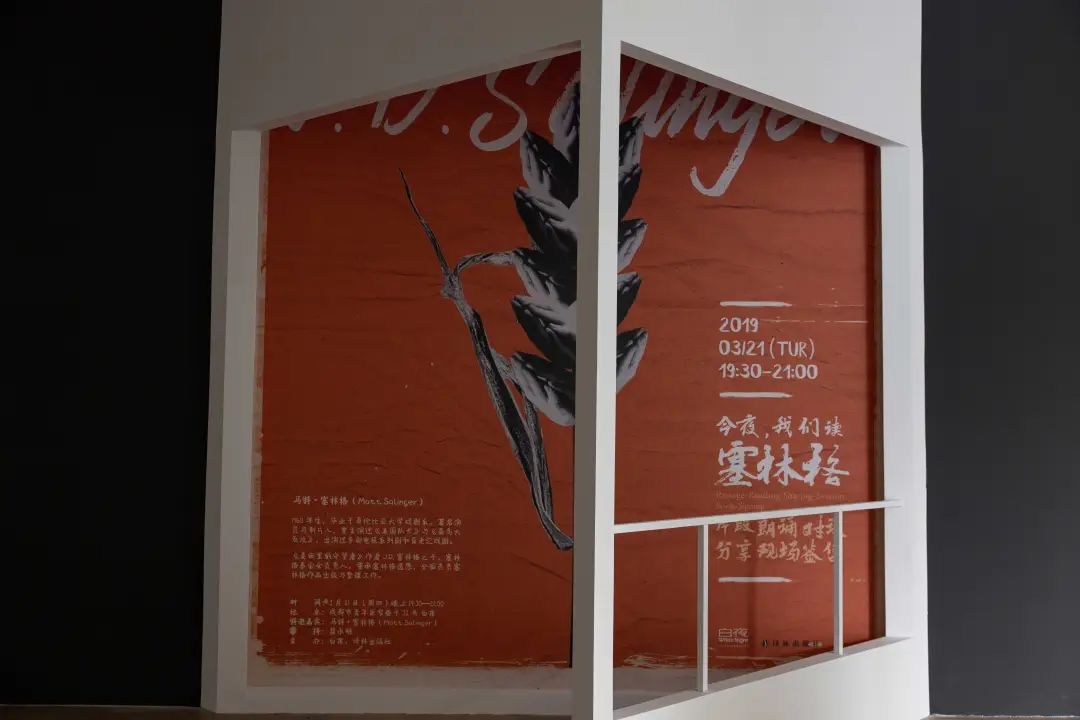

展览现场“白夜酒吧”海报

展厅一侧,大幅的海报复刻了翟永明在白夜酒吧举办的诗歌活动场景,带观众回忆成都艺文生活的一角。上世纪90年代末,在成都玉林区,张晓刚和唐蕾开设的“小酒馆”,何多苓与翟永明开办的“白夜酒吧”,都曾作为成都艺术家、音乐人等文艺青年们的聚集地,像北岛、贾樟柯、周云蓬等都曾是嘉宾,这些地点见证着成都艺术的发展。

任戎,《众生》,2023

铁铲、铁链,500×230cm×9

魏葵,“曹家巷工人村”系列展览现场

前不久,三星堆博物馆新馆开启了试运营。“未来考古”版块中也有一些作品将目光投射在成都的当下和历史。作品《众生》联结着古今,铁铲、铁锹被镂空成人形面具,悬挂在空中,面孔的造型让人联想到三星堆青铜面具,但表情却是当代的,有做鬼脸的,有欢笑的,有呐喊的,十分生动。

魏葵用影像记录下拆迁中的工人村“曹家巷”,在展览现场用取自现场的老招牌、门、砖头等现成品,再现了工人村的旧貌。

2023成都双年展平行展:

“四合院美术馆计划:弥散”

成都画院,2023

2023成都双年展平行展:

“重返生活 X CACP OPEN DAY”

展览图源:武侯发布公众号

这届双年展,在主展区以外还有24个平行展,作为主展场的延伸和补充,勾勒出成都现在的艺文地图和生态,较上一届的17个平行展,这次的数量更多,而且从一环到城外,从美术馆到社区,几乎涵盖了所有活跃的成都文化艺术机构。

其中有成都艺术家聚集的老牌艺术区——蓝顶,成都本地美术馆——何多苓美术馆、A4美术馆、成都复星艺术中心、极少艺术中心等,还有很多画廊、学院、独立空间的参与。最为特别的非典型展示空间,要数玉林路的车棚。

Q:一条艺术

A:吕澎

2023成都双年展现场

Q:您觉得这次成都双年展最突出的亮点是什么呢?

A:首先还是丰富的艺术语言和形式,呈现了一个非常当代的展览,而不是传统的“国、油、版、雕”,非常规范化的展览,或者是单一的媒介,比方都是装置。在展出的作品中,最传统的、最具有科技含量的都有。

Q:您在策划过程中最重视的是什么?

A:我觉得一个展览首先它要专业,好的空间、好的灯光、好的展陈设计,布展专业化。

我们真正要思考的问题,其实是在专业的技术条件下,怎么样提供更好的艺术作品。之前那篇文章《在一个城市坚持双年展究竟意味着什么?》里,我提到过,学术性、国际性、丰富性、参与性、持久性以及城市文化性格的鲜明性,这些都是双年展的基本指标。

竹川宣彰,《冲杆弹射》,2023

木,陶瓷,250×180×285cm

比如,“参与性”就不是小事儿,一个城市如果只是几个艺术家、策展人在那里搞小圈子活动和学术实验,跟这个城市文化没有关系的话,就可能是个问题,因为城市双年展的任务,更多的是把艺术学术上的成果和城市文化、大众关怀联系起来,如果大众都没兴趣,那是意义不大的。

至于艺术问题,我们当然会发现一些更有意思的作品,提出新的问题、新的趣味的作品,但是这个是强求不来的,你得去发现。

2023成都双年展现场

Q:2023成都双年展的作品,如何与观众互动?

A:我觉得主要是观众如何去体验和认识眼前的作品。

艺术说到底,它首先是感性地影响观众,当观众真的很有兴趣的时候,他们就会在这个作品前有更多的思考和关注。

成都的观众,一直受成都当代艺术氛围的熏陶,想看到更新的东西。展场内,为什么那么多人会想要拍照打卡?因为有新鲜感。

有些作品,它们先用很炫的效果或者是感性的方式来吸引观众,接着再提出问题,等待观众去了解和思考。如果都是些一上来就让人冥思苦想的作品,那么观众的兴趣就会低。

徐冰,《英文方块字书法教室》,1994-1998

综合媒材互动装置,尺寸可变

徐冰,《英文方块字书法教室》展览现场

比方说,徐冰的“英文方块字书法”,那些字都是他生造的,他以传统书法来吸引观众。观众参与之后会很自然地思考,“我写的这个字,还是中国汉字吗?为什么我读不懂?艺术家为什么要这样做?”一旦开始思考,他们就被引导进更广阔的问题,中文究竟意味着什么?过去它是什么样的?把英文变成了方块字又有什么含义?他们会越想越多。

当代艺术最主要的就是“打开观众”,观众的感觉和思想被打开了,就够了。

单凡,《大风起兮》,2022

竹叶、鱼线、铁丝网、风扇、透明胶,

尺寸可变

Q:有些评论认为“双年展”进入瓶颈期,或者说显得过于温和,您怎么看待这个问题?像成都双年展,相比于过于追求“实验性”,更看中“丰富性”以及观众友好。

A:“实验性”,在过去它实际上是跟“批判性”结合在一起。严格来说,它就是指破除人们的习惯和认识,从这个意义上讲,凡是破除了之前的认识,都是具有先锋性的。

当代艺术它不是一个所谓美不美的问题,这些问题都是过去的概念,观众不是来简单审美的,是来开启大脑的,逐渐改变观念,来发现问题、思考问题,这是不断打开自己的过程。所谓先锋,实际是一个社会教育工程。

范勃,《寓言的预言》,2021-2023

综合材料,尺寸可变

Q:这次双年展筹备过程中有什么挑战?您最满意的是什么?

A:大的挑战是在有限资金的情况下,做无限的事,就看你做到什么程度,所以是在这样一个矛盾中去完成它,在控制中尽量发挥。满意的地方是在很短的半年时间内,按时呈现了展览。

施拉泽·赫什阿里,《漩涡》,2022

铝,尺寸不一

施慧,《书非书》,2021

棉线、木,40×40×6cm×45

Q:作为一个国际性的城市双年展,如何平衡“国际性”与“在地性”呢?

A:“在地性”自然不是装饰、点缀,也不是用一些当地传统符号就可以了,它是语境所导致的一个视角,比如你在成都、你在西安、你在北京,你怎么去观察一个事情。

但我认为在形式和语言上没有必要去强求,或者要求作品一定要关于成都、是成都艺术家创作的,作为一个国际性的展览,我觉得还是更多地展现一个当代中国的视野。我们还有平行展,都是由本土策展人策划的,带来了在地性的思考,是一个有力的补充。

2023成都双年展平行展:“流体-景观”现场

极少艺术中心,2023

2023成都双年展平行展:“瞬息涌现”现场

成都时代美术馆,2023

Q:成都双年展让整个成都沉浸在艺术中,从您的观察来看,双年展给整个城市带来什么助力?

A:首先,会增强艺术家对自己的事业的信心,带来好的艺术氛围。

再来,如果一个城市没有展览,没有商业展,没有大型的当代艺术展,根本不用怀疑,它肯定是不行的。一定需要有艺术不断地敲击这个城市的大脑,让大家更新自己的观念,这是成都双年展很重要的意义。

成都市美术馆

2023成都双年展海报

——来源 | 一条艺术