上海没顶画廊 | 绘画需要什么样的我们

文/冷莎

有别于艺术市场和艺术史长久以来围绕着观看者、研究者与收藏家的“人本位”视角,没顶画廊近期群展以乍看之下颠倒了观看或消费主客体位置的一句疑问——“绘画需要什么样的我们”启篇,让人好奇其背后答案(或可说展览策划逻辑)的同时,在踏入画廊之前便不自觉地开始自我审视。

塞斯·普莱斯,后视镜,2018-2023

丙烯,珐琅漆,数字微喷于聚酯薄膜,

亚克力反向转印,铝塑板上3D

106.7 × 188.9 × 2.5 cm

致谢艺术家和Sadie Coles HQ,London画廊

与展题隐隐透出的紧迫感相反,由13位艺术家的数十件绘画作品构成的展览现场看去非常松弛随意。门口前厅,塞斯·普莱斯铺陈着电脑窗口、霓虹色后视镜与人形等凌乱意象的综合媒介作品《后视镜》(2018-2023)、约翰·凯尔西以粗犷的线条和色块呈现建筑视图的一组小幅水彩《脸书数据中心,拉瑟福县,北卡罗来纳》(2013)与约什·史密斯及马格努斯·弗雷德里克·克劳森的作品共处同一空间,展现出差异鲜明的创作风格和充满可读细节的视觉材料;对空间、技术议题的投射,辅以对绘画本身抽象特质和无意义性的关注,四位艺术家创作面向的复杂性在展览初始便形成合力和角力的现场,使观者一时不知着眼何处。

约翰·凯尔西

脸书数据中心,拉瑟福县,北卡罗来纳 IV.,2013

水彩,有机玻璃装裱

31 × 41 cm (含框47.5 × 63 cm)

致谢艺术家和Galerie Buchholz

约什·史密斯,无题,2023

聚酯棉布上油画

152.4 × 121.9 cm

致谢艺术家和David Zwirner

马格努斯·弗雷德里克·克劳森,8点20分 (佐伊),2022

布面油画

60 × 48 cm

致谢艺术家和Jir Sandel画廊

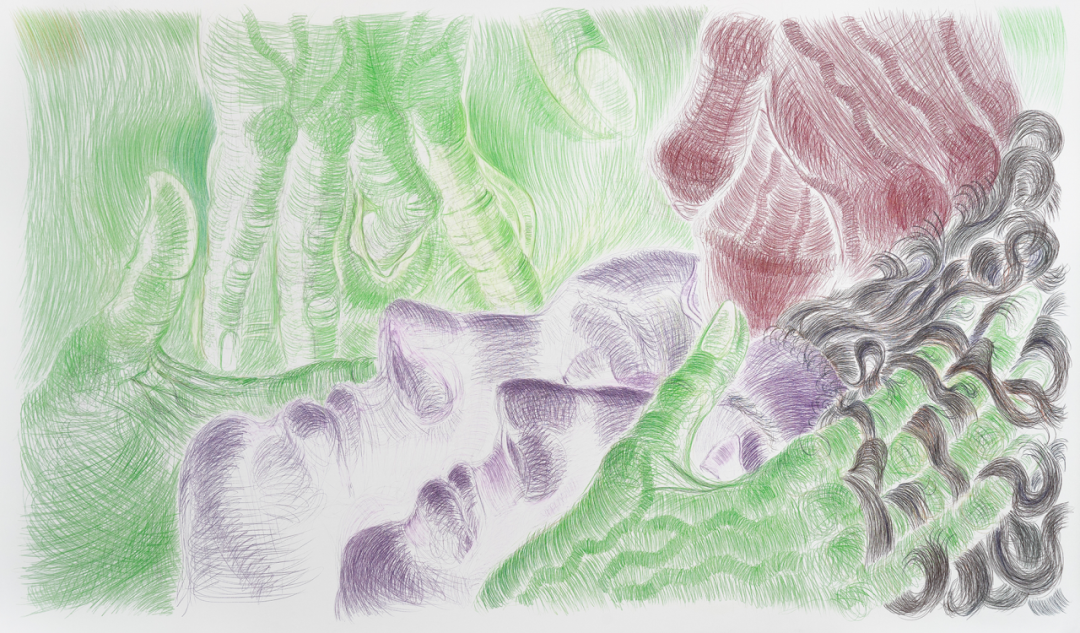

而在赛斯·普莱斯作品对侧,彼得·斯莱格布姆典型的铅笔巨幅作品《质疑几何》(2019)于鲜亮色彩和细密笔触间勾勒出挑衅的面貌――不合比例的人的身体仰卧,双臂张开,其面部、腹部和小腿处却出现了棱锥、球和立方三个巨大的几何体,其间透出的压迫感与明亮用色的矛盾令人几乎无法久视画面。

彼得·斯莱格布姆,濒死双颅,2019

布面彩铅

300 × 500 cm

致谢艺术家和Office Baroque画廊

第一展厅中,《濒死双颅》(2019)等斯莱格布姆的其他画作也是如此大面积地占据展墙,似是而非的人类肢体以不同姿态展现其局部,艺术家所描绘的主体与其使用的明媚色彩更几乎构成了一种明确的分离。即使是观看经验稍嫌欠缺的观众也不难意识到这样的绘画并非为了视觉上的愉悦而生产――它们似乎指向某种极端克制中的放纵,而这样做的结果是一种“静默的呵斥”:请离开。在这个滑稽的情节中,绘画似乎并不需要我们,反而常常排斥我们。而在一旁,安加拉德·威廉姆斯的炭笔作品《兰博基尼》(2022)则发出荒诞的邀请:画作被垂直悬挂,使得车头朝向地板,甚至其中一辆车从车身中段便被戒断,画纸则充当了画廊前台的隔帘。当画面所描绘的对象――即汽车――在作品强势的呈现方式面前居于次要,一种莫名其妙的互动性便经由画作所处空间被创造出来;而当观者不必身体力行地去探究和作品之间的即时关系时,观者反而在某种程度上处于被动。

安加拉德·威廉姆斯,兰博基尼Urus,2022

纸本炭笔

449 × 164 cm

致谢艺术家和Schiefe Zähne画廊

观看中,若即若离的阻力与荒诞、逢迎与亲近和绘画自身所蕴含的自反性密不可分,作品的联合发声也似乎逐渐走向展览的反题――即“绘画不需要(怎样的)我们”。对这一反题的论述在展陈线索中进一步暴露出来:第一展厅深处,刘韡的《奇遇No.3》(2023)描绘了边缘模糊的高饱和色石块,它们将一切明确的所指消弭,只保留色彩和笔触构成的隐约宗教感。熟悉刘韡作品的观者或者能够从中解读出数重对峙――具形与抽象、新与旧的文化形态、被层层转译的历史与当下现实;我们当然无法说这样的绘画是不自足的,但同时,它为观者留有的“奇遇”空间也只有一道狭窄门径。

刘韡,奇遇 No.3,2023

布上油画

220 × 180 cm

致谢艺术家

郑国谷的一组作品则更加不掩饰对“我们”视觉与思维神经的挑逗。虽然,这样以疏离达成的挑逗在艺术史上绝非罕见,符号和字码组合的技巧亦很难让观者视旧如新。《脑神经线》系列中,郑国谷将选中的艺术家们化约为一个简洁的“U”型,辅以其姓名生辰和一道手势密码般的个人判词;在承继的意义上,在画布上落笔的郑国谷需要前人们担任他的素材,但这种需求仍不是双向的,在创作和现实的维度上,被呈现姓名的艺术家都无从回应――马塞尔·杜尚和约瑟夫·博伊斯中间穿插的那个神秘时刻“14:51”正如展厅中其他马格努斯·弗雷德里克·克劳森突然跃入观者眼帘的作品一样提示着这种抉择和相遇的偶然性,提示观者需要从艺术家对符码的微细表现和变形中解构出无穷的语义空间,再将其不加分别地摒弃。

郑国谷,脑神经线 (杜尚),2014

布上油画

210 × 147 cm

致谢艺术家

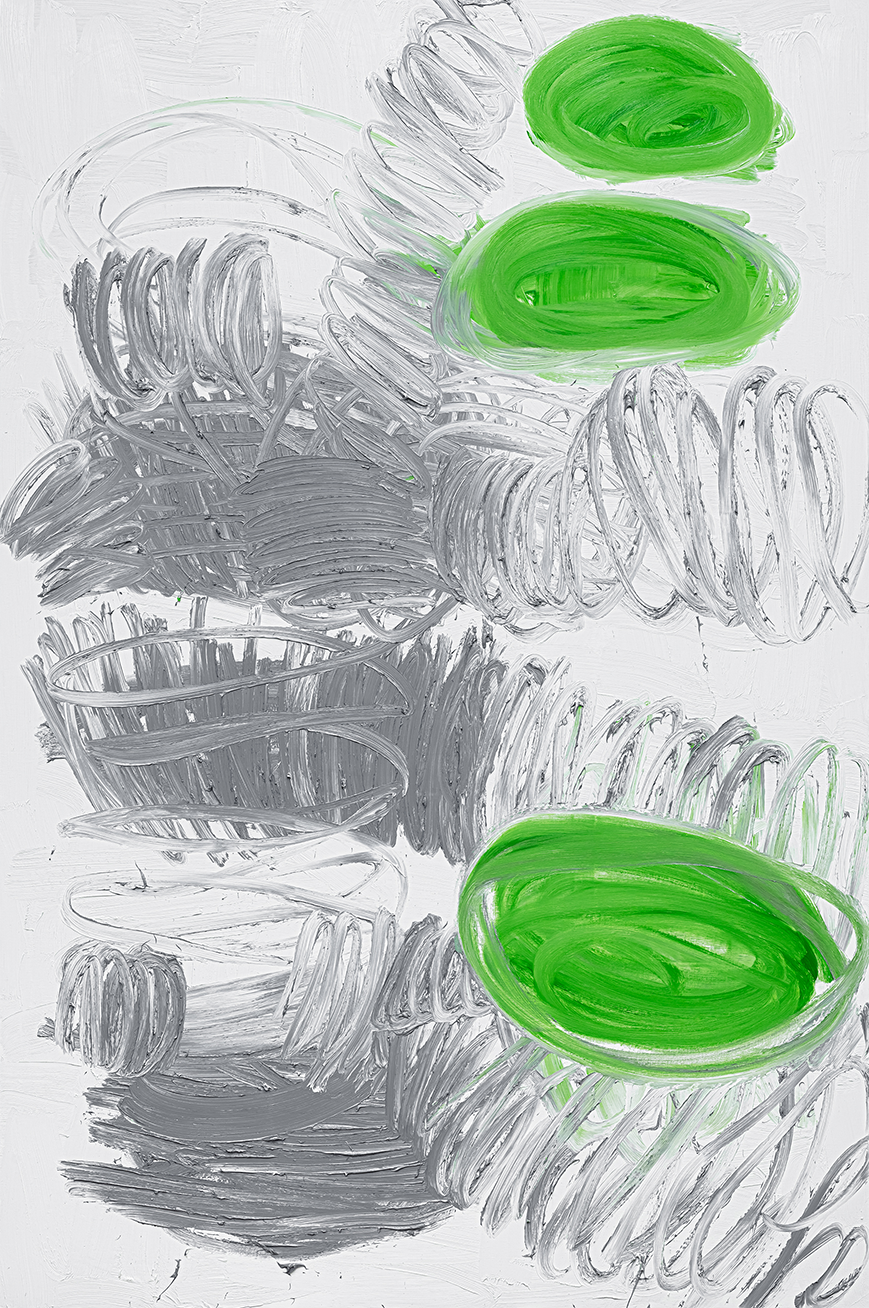

我们可以将第一展厅内汪建伟与徐震作品形成的对话作为某种暂时的结论――如果不是更大的困惑的话。汪建伟近年来热衷于对生态危机中人造物位置及其未来形象进行设想和描绘,这在此次展出的《浩瀚No.1》(2023)等作品复杂的画面形象、整饬利落的边缘中可见一斑。而这样的精致和繁复正与其对面徐震《激情》系列中不假思索的信手涂鸦形成强烈对冲;如果绘画需要的是对内容与形式的无限包容性和自矛盾中创造趣味的潜力,那么在观者出现之前它早已得到了;一个追随者唯一能做的努力,似乎也只有调用自身的全部经验去无限接近绘画散发出的气息和诉求,并且知道自己永远不足够。

汪建伟,浩瀚 No.1,2023

布面油画

187 × 250 cm

徐震®,激情 (27.05公斤),2023

布上油画

300 × 200cm

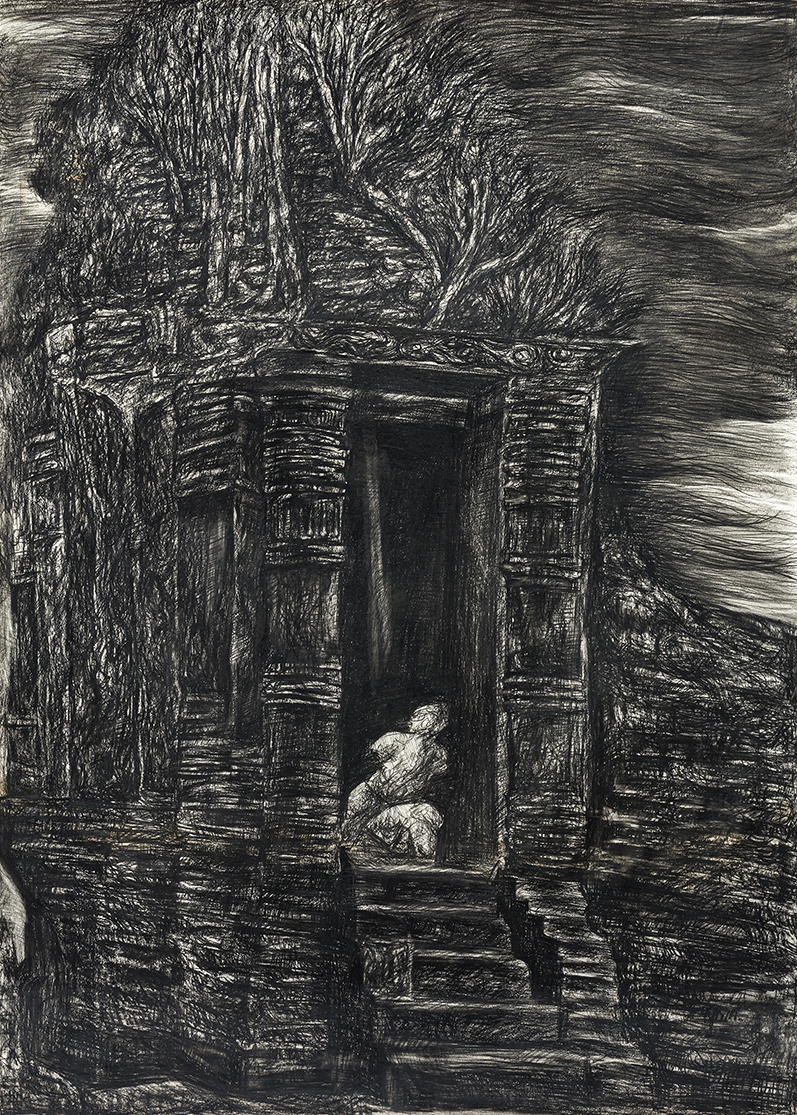

荒川医、顾磊和塔季扬娜·丹内贝格的作品在第二展厅内构造了一个看似简洁、实际充满对话与交叉路径的观看与感知空间。荒川医的《不要放弃(玛丽·卡萨特《母与子》,约1889年,《一家人》,约1886年)》(2022)是整个展览中唯一的多媒体绘画装置,随着低保真音乐不断在展厅内响起,壁挂手染织物上的LED灯也时时闪烁。荒川医是行为艺术家,在这一意义上,此次展出的作品也完成了对行为和绘画的双重背离。顾磊和塔季扬娜·丹内贝格的绘画则展现两种“遮蔽”:顾磊以炭笔和油彩描绘各地的庙宇,于晦暗的画面中透露他所捕捉到的低郁和神性并存的瞬间;塔季扬娜·丹内贝格则在层层技术的叠加下探讨图像何以成为绘画的工具――似可被无限迭代、操纵与解构的以摄影为主的视觉材料从纯色背景中浮出,两种媒介的话语权竞争被放大又被化解,却唯独无法决出最终胜负。

荒川医,不要放弃 (玛丽·卡萨特《母与子》,约1889年,《一家人》,约1886年),2022

12936颗LED灯 (WS2813,每米100颗LED,黑色),安装在手染布料上,带有铆眼,2个T300K控制器,2个带有LedEdit 2014文件的2GB SD卡,10个5V 80A电源,22AWG绞合线

82 × 66 cm

致谢艺术家和Galerie Max Mayer

顾磊,“神庙”之大乘佛寺西墙,越南,2005

纸本,炭笔

110 × 80 cm

塔季扬娜·丹内贝格,闻香识女人,2023

布面数字微喷,颜料,石膏,胶

150 × 100 cm

致谢艺术家和LambdaLambdaLambda画廊

纵观展览所选几组作品,它们发出的是迥然有异的邀请,也并不因展题所呈现的共同疑问而彼此妥协。由此,观者似乎反倒成为了被操纵和被欲求的存在:几乎需要非常严苛的判断力和极度开放、松弛的心态,才能够真正进入展览。但这张入场券比起确凿的保障更像是一张警示函:呈现在展场中的作品使我们对绘画的期待发生了多重颠覆,观者不再能以传统的意义坐标去把握整体展览所欲言说的事物,亦不能依循惯用的工具――技法分析、史学脉络、市场动向和时髦话语去企图剥落这个看似不甚精致的谜面,以顺利得见其背后的真正感性。

但我们需要的正是这样的疑难,也需要从策展角度的任性调用中找到破题之术。无论我们面对着单幅还是群组的绘画,它们的形制、主题和技法几何,又曾在我们的记忆和印象中支撑起怎样的阐释;当我们面对绘画依然如坠意义的迷宫时,就该意识到,绘画对我们的“要求”从来不面向绘画本身。面对今天的绘画,我们不再需要辨认一种形象或苦思某些风格的承继与转化,也更不必汲汲营营地复原它所诞生的所谓“文化语境”。要回答展题之问其实非常简单――绘画要求我们关注自己理解所视之物时那些有意无意的“辅助”,如同求解几何题目时那些以目光或可擦铅笔画在物体表面的虚线。绘画提请我们关注的是画面之外的一切,譬如那些被提供和被预设的道具与路径,譬如我们的同伴所提供的印象与当下的话语,譬如我们遭遇绘画时的天气、温度和情绪。没有一种组合可以被保留与复刻。在这个维度上,绘画所需要的,是有能力不断背离自身和发明自身的我们。

“绘画所需要的我们”展览现场

上图致谢刘然、黄震提供徐震®作品墙纸图片

因而我们可以说,“绘画所需要的我们”本质上在探讨当下人们遭遇视觉对象时所求诸的思维方式,以及它的形成过程。这即是,观者和作者之间那不能说是完美、但在阅读情境中最为合理的折衷――观者更需从中抽身而出,在重叠的语境中再度发现绘画真正所能让我们意识到的界限,以及它越过这重重界限后要带领我们去往的地方。

——来源 | 没顶画廊